酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館)

白鹿記念酒造博物館で学ぶ日本酒造り

コンテンツ

播州米に宮水、丹波杜氏に六甲颪(ろっこうおろし)、男酒の灘の生一本

板石道の展示

こちらは板石道の展示であり、西宮の銘水「宮水」を水樽に詰め、大八車で井戸場から港へ運ぶ様子が再現されている。

当時、土道では重い大八車の車輪が泥に埋まりやすく、運搬が困難であった。そのため、道に板石を敷くことで走行性を向上させ、効率的に運搬できるよう工夫されていた。

板石には実際に使われた車輪の跡が残っており、往時の酒造りを支えた人々の苦労が感じられる。展示を見る際は、その跡にもぜひ注目したい。

宮水井戸場

宮水(みやみず)は、西宮で汲まれる酒造りに適した名水であり、江戸時代末期にその特性が発見されて以来、現在も使用されている。

この水は、六甲山地の3つの伏流水(法安寺伏流・札場筋伏流・戎伏流)が合わさって形成されており、ミネラルが豊富で鉄分が少ないという特徴を持つ。酒造りにおいて、鉄分は酒の風味を損ねる要因となるため、宮水の成分は高品質な日本酒の醸造に適している。

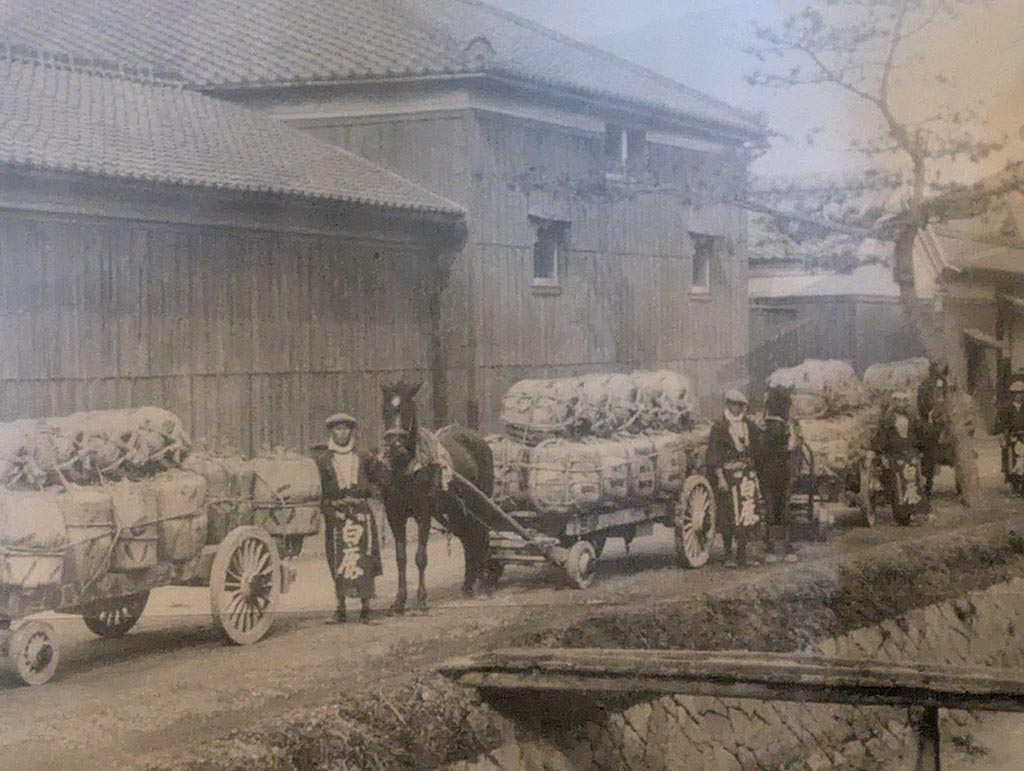

宮水は、西宮の酒蔵だけでなく、他の地域の酒造りにも利用されてきた。かつては井戸場で汲み上げた水を水樽に詰め、大八車で港へ運び、船で各地へ輸送するなど、酒造りを支える重要な資源として扱われていた。

海由来の水と戎伏流水のナイスアシスト

西宮郷周辺がかつて海だった影響で、土壌には鉄分とミネラルが豊富に含まれている。ミネラルは酒造りには大事。しかし、鉄分は酒造りには不向きで邪魔である。この問題を解決するのが、戎伏流水のような砂層を通る地下水の特性だそうだ。地下水が砂層を通る過程で、酸素の多い水が運ばれ、鉄分が酸化して沈殿し、不要な鉄分が除去されるとのこと。その結果、酒造りに適したミネラルだけが豊富に含まれる宮水が生まれる。

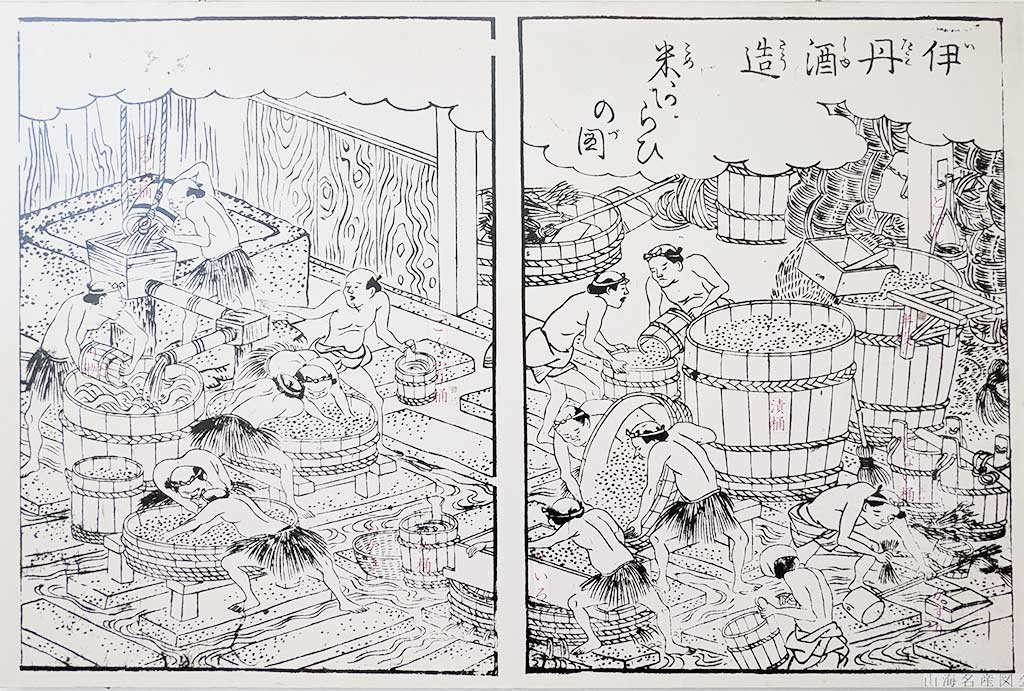

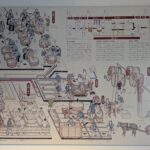

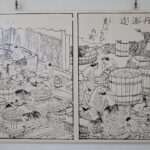

洗米・浸漬・蒸米

酒蔵で最初に行われる工程は、米を洗う「洗米作業」である。西宮の酒蔵では、玄米を夙川や芦屋川沿いにあった水車精米場で精米し、酒蔵へ運び込んでいた。精米した米には糠や汚れが付着しているため、これを取り除くために洗米を行う。

冬の寒さ厳しい環境の中、蔵人は踏み桶に米と水を入れ、足で踏んで米を洗っていた。70回踏んで水を替え、次に50回踏んで水を替え、最後に30回踏んで水を替えることから、この作業は「七五三洗い」と呼ばれていた。

洗米

精米されて酒蔵に運び込まれた米は、まず米の表面に付着した糠(ぬか)や不純物を取り除くために洗米される。この工程は、酒造りの品質を左右する重要な作業である。

特に寒い季節に冷水で米を洗う作業は過酷であり、蔵人たちにとって大変な負担であったと伝えられている。手足がかじかむような環境の中でも、適切な吸水を促し、米の状態を最良に整えるために、丁寧な手作業が求められた。

浸漬

水を張った漬桶(つけおけ)に、洗米した米を入れ、適切な水分を吸収させる。この浸漬(しんせき)と呼ばれる工程は、酒造りにおいて重要な役割を果たす。

米の品種や精米歩合に応じて浸漬時間を調整し、理想的な蒸し上がりになるよう工夫されていた。吸水が不十分だと米が硬くなり、逆に吸水しすぎると蒸し上げた際にベタつき、酒造りに適した状態にならない。そのため、秒単位で時間を管理しながら作業が行われていた。

精米

江戸時代、精米は酒蔵内で「足踏み」によって行われるのが一般的であった。蔵人が木製の杵(きね)を足で踏み下ろし、米をついて精米する方法で、非常に重労働だったと伝えられている。

しかし、灘の酒蔵では江戸時代中期以降、精米技術が大きく進化した。六甲山地から瀬戸内海へと流れる夙川(しゅくがわ)、芦屋川、住吉川などの河川に水車を設置し、動力を利用した精米が行われるようになったのである。水車を活用することで、従来の足踏みに比べて精米効率が向上し、大量の米を均一に精米できるようになった。この技術革新が、灘の酒造業の発展を支える重要な要素となった。

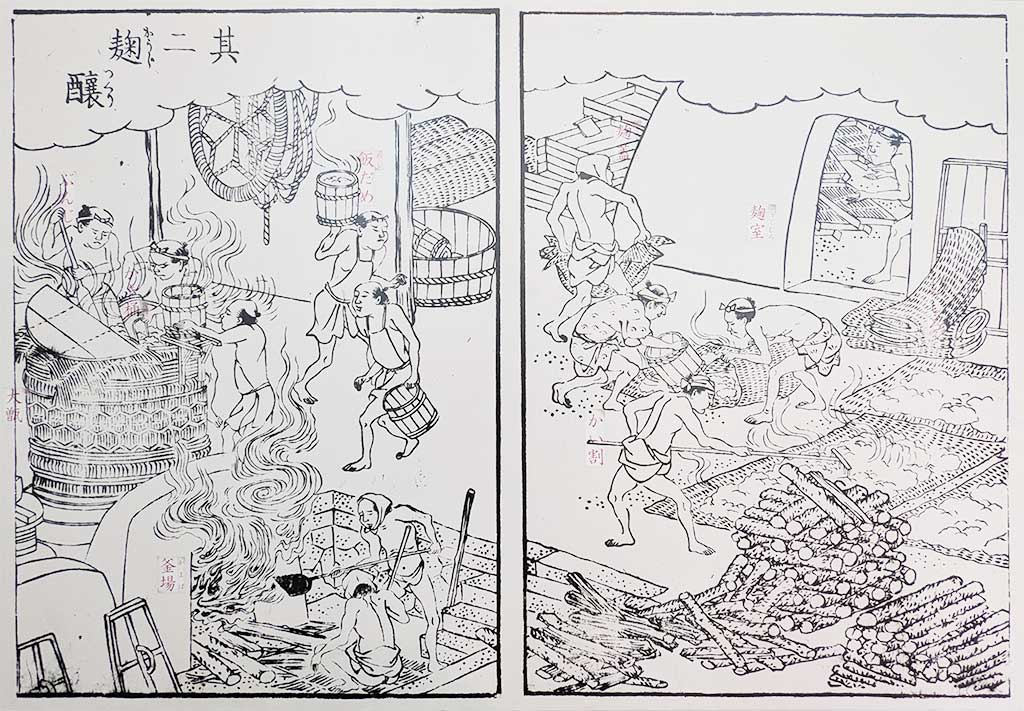

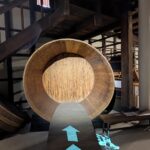

蒸米(じょうまい)

洗米後、米は水を張った漬桶に入れ、水を吸わせる。その後、甑を用いて蒸す工程へ進む。この蒸し作業は釜場で行われ、大釜で湯を沸かし、その蒸気で甑に入れた米を蒸していた。なお、酒ミュージアムに残る釜場の遺構は、日本遺産の構成文化財としても認められている。

日本遺産の構成文化財の窯場

蒸米の放冷(ほうれい)工程

甑(こしき)で蒸し上げられた米は、そのままでは高温のため、適切な温度まで冷ます必要がある。江戸時代や明治時代には、冷房や扇風機といった機械がなかったため、蒸し米の放冷作業には大きな手間がかかった。

灘の酒蔵では、この作業において「六甲颪(ろっこうおろし)」と呼ばれる六甲山地から吹き下ろす冷たく乾燥した風を活用していた。冬場の酒蔵はその影響で冷え込みが厳しく、特に朝方の冷え込みが最も強くなる。これを利用し、放冷に最適な環境を作るために、蒸米作業は深夜に行われることが多かった。

冷却の過程では、蒸米の温度管理が発酵の質を左右するため、蔵人たちは適度な温度まで素早く冷ます技術を磨きながら、より良い酒造りを追求していた。

六甲颪(ろっこうおろし)と酒造り

西宮では、11月から翌年5月までの酒造りの期間中、多くの日で北寄りの風が吹く地域とされている。『西宮市史』によれば、気圧配置の影響により、六甲山地から南へ向かって、西宮から御影(現在の神戸市東灘区)にかけての地域には、北からの強風が吹き下ろすと記されている。この特有の風こそが、「六甲颪(ろっこうおろし)」である。

六甲颪は、冷たく乾燥した風であり、冬の酒造りにおいて重要な役割を果たしてきた。寒冷な気候は発酵をゆるやかに進め、酒の雑味を抑えるのに適しており、さらに乾燥した風が蔵内の湿度を調整することで、酒造りに最適な環境を生み出していた。

この「六甲颪」の名は、阪神タイガースの応援歌でも広く知られているが、実は西宮の酒造りにも欠かせない存在なのである。まさに、六甲の風がもたらした「灘の生一本」の味わいは、この風とともに受け継がれてきた伝統の結晶といえる。

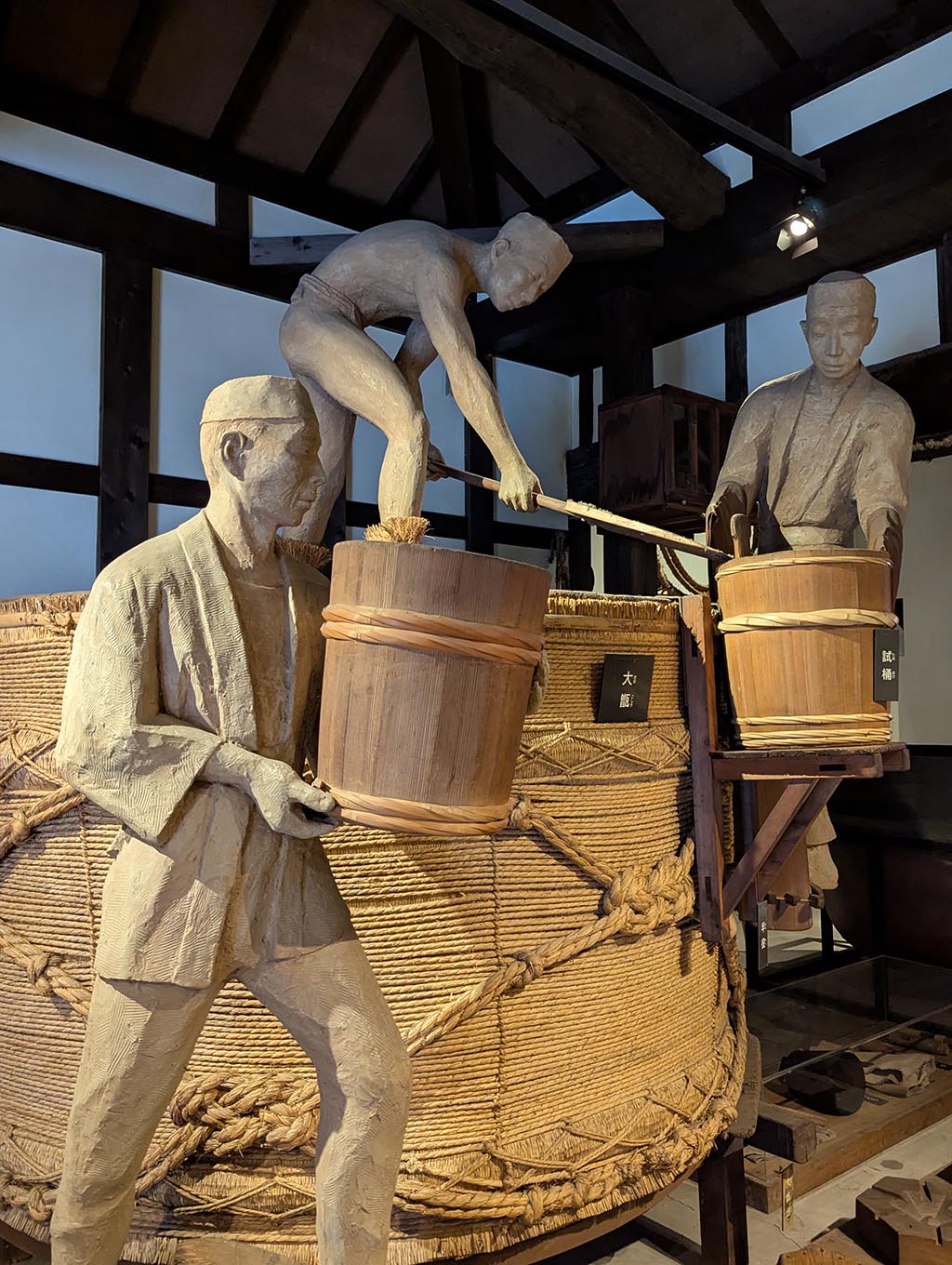

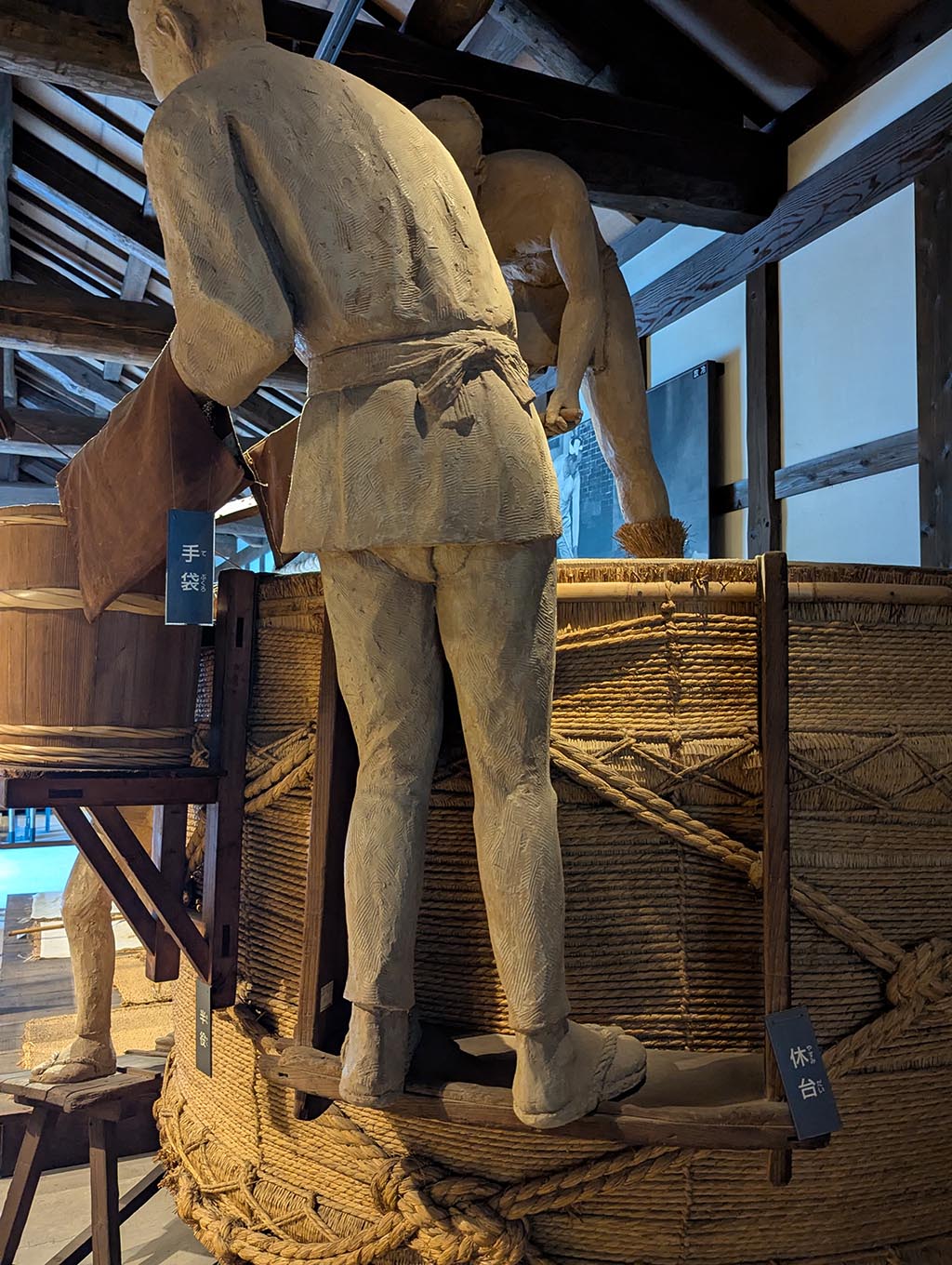

かい割(わり)

蒸米は甑(こしき)から取り出されると、「飯だめ」と呼ばれる桶で運ばれてくる。蒸し上がった米は麹づくりや酒母の仕込みに適した温度に冷ます必要があるため、広げてほぐす作業が行われる。

しかし、蒸したばかりの米は高温で、素手では触れることができない。そのため、「かい割」や「酒袋」を手袋代わりにして米をほぐすのが一般的だった。この作業を通じて、米を均一にほぐしながら放冷を促し、約30℃まで温度を下げた後、次の工程へと送られる。

この放冷作業は、酒造りの工程の中でも米の状態を整える重要な過程であり、仕上がりの酒質にも大きく影響を与えるものである。

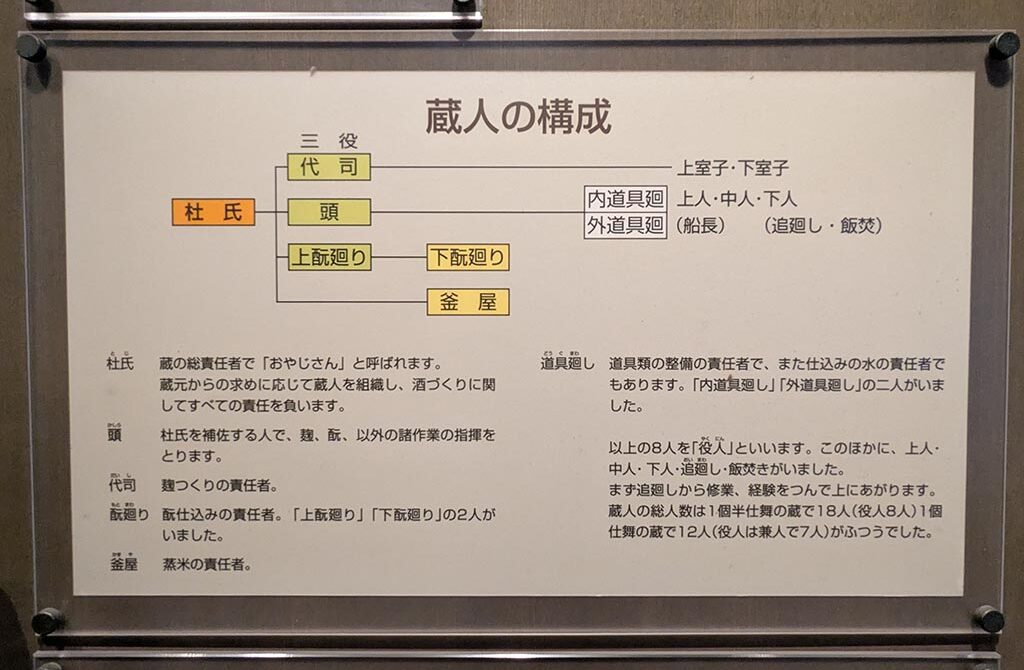

蔵人の構成と杜氏生活

頭:杜氏を補佐する人で、麹、酛(もと)、以外の諸作業の指揮をとります。

代司:麹つくりの責任者。

酛(もと)廻り:酛仕込みの責任者。「上酛廻り」「下酛廻り」の2人がいました。

釜屋:蒸米の責任者。。

道具廻し:道具類の整備の責任者で、また仕込みの水の責任者でもあります。「内道具廻し」 「外道具廻し」の二人がいました。

以上の8人を「役人」といいます。このほかに、上人・ 中人・下人・追廻し・飯焚きがいました。

まず追廻しから修業、経験をつんで上にあがります。

蔵人の総人数は1個半仕舞の蔵で18人(役人8人)1個仕舞の蔵で12人(役人は兼人で7人)がふつうでした。

杜氏が来た道灘の酒蔵で酒造りを担っていたのは、丹波杜氏と呼ばれる丹波篠山地域を中心とした季節労働者たちである。丹波から西宮までは、現在なら自動車や鉄道で2~3時間の距離であるが、交通機関が整備される以前は徒歩で丸1日を要した。そのため通勤は不可能であり、丹波杜氏たちは酒造りのシーズンである秋から春にかけての約100日間、酒蔵に泊まり込みで作業を行っていた。

彼ら杜氏や蔵人たちにとっての数少ない楽しみの1つが、会所部屋での食事である。特に酒造りの節目には、酒造家が豪華な料理を用意し、労をねぎらっていたという。

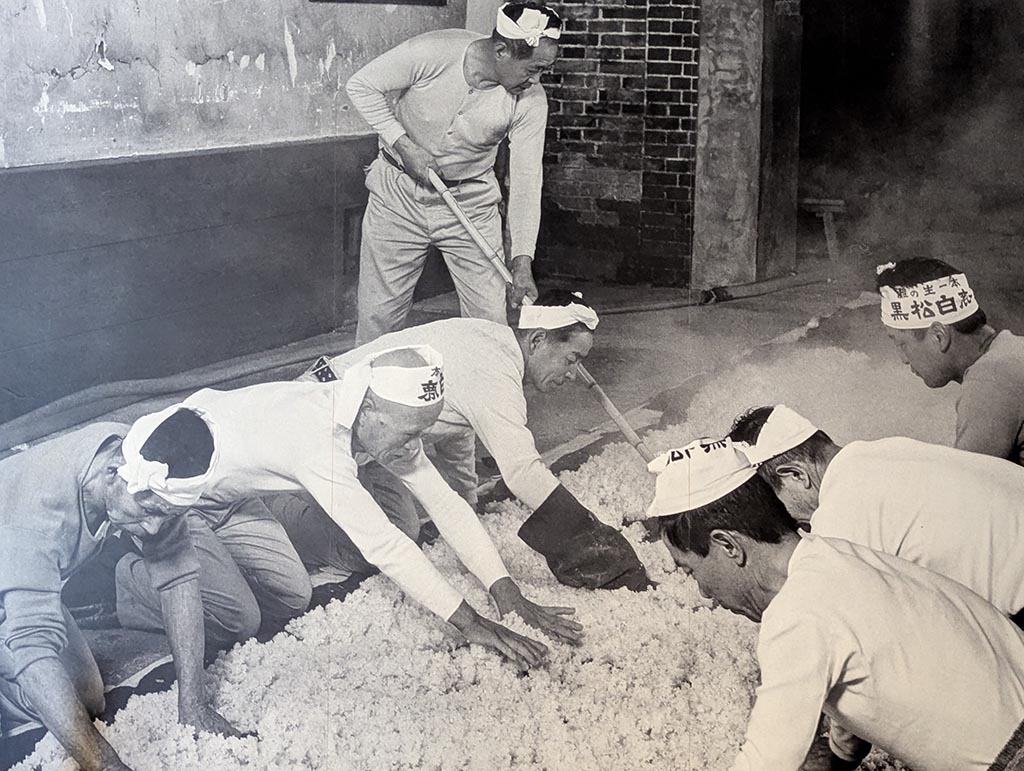

麹室(麹米を作る)

酒造りの作業の中でも、最も重要とされるのが麹づくりである。麹は米のデンプンを糖化させる役割を果たし、酒の発酵に欠かせない存在である。

麹づくりは、蒸した米に麹専門の業者から仕入れた種麹(もやし)を振りかけることで始まる。麹菌は蒸米の中に入り込み、徐々に麹米へと変化していく。しかし、麹菌は寒さに弱い微生物であるため、冬の寒冷な酒蔵内ではその活動が制限される。そのため、麹づくりを行う麹室では、温かい環境を整える必要があった。

この麹室では、天井・壁・床が籾殻で厚く覆われており、保温性が高められている。また、入口の扉を二重構造にすることで断熱効果を向上させる工夫も施されている。

麹菌が蒸米全体に均等に繁殖するよう、蔵人が丁寧に手入れを行い、約2日間かけて麹が完成する。この細心の注意と技術が、酒造りの基盤を支えているのである。

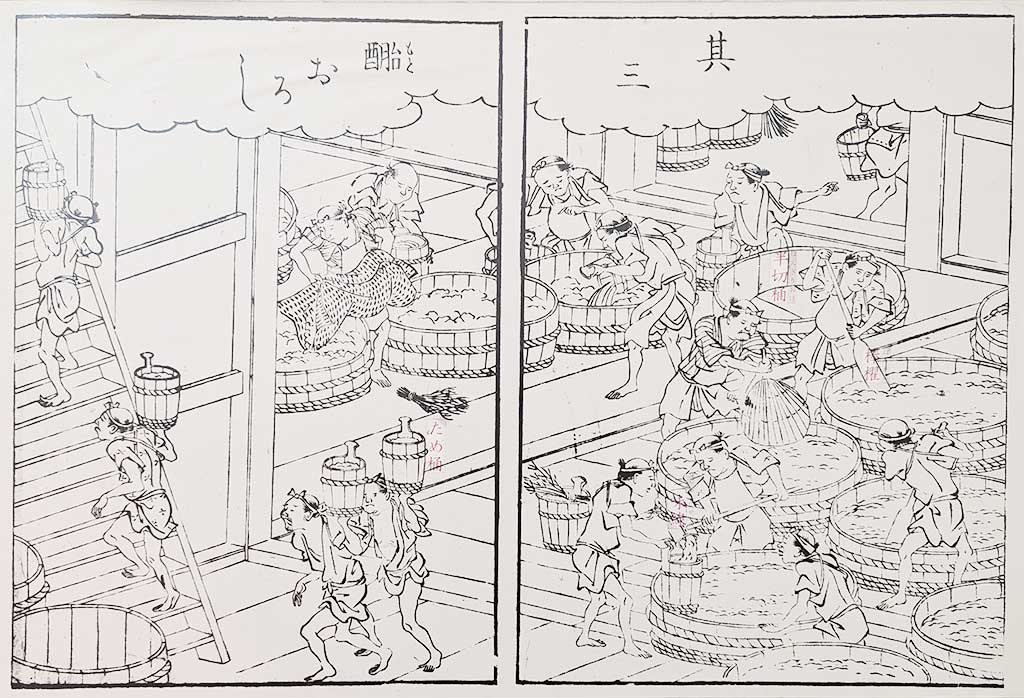

酛(酒母)・醪(もろみ)づくり

酛(酒母)づくり

宮水、蒸米工場まで田中で陶生アルコール発酵させる酵母菌を育てる も綴込み前に優良な酵母を純粋培養する 酒母は字の通り酒の母となる

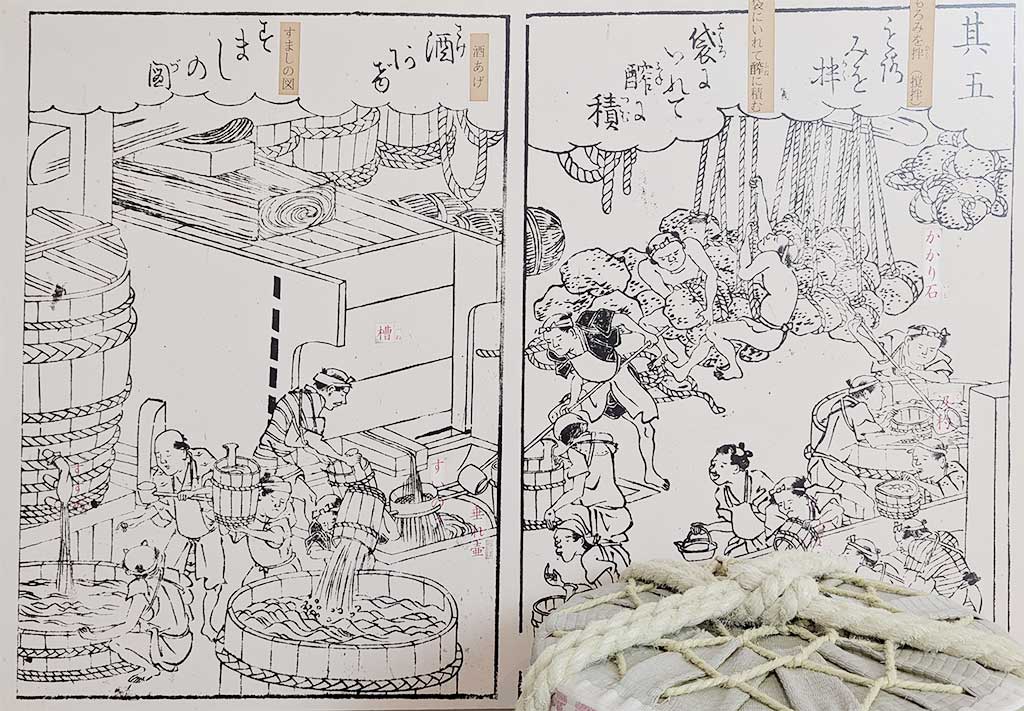

酒母(酛)造りからが仕込みの工程になる。伝統的な生酛(きもと)造り、半切桶に蒸米・麹・水を入れて混ぜ、自然に乳酸を発生させる。

乳酸を発生させて酒造りに必要な酵母を培養するこの工程は高度な技術が要求されたため明治42年(1909年)には酛造りの工程を一部短縮した山卸廃止酛(山廃酛)が、明治末年には人工的に乳酸を添加する速醸酛が開発された。灘では昭和30年代頃に生酛から山廃酛・速醸酛への転換が始まる。

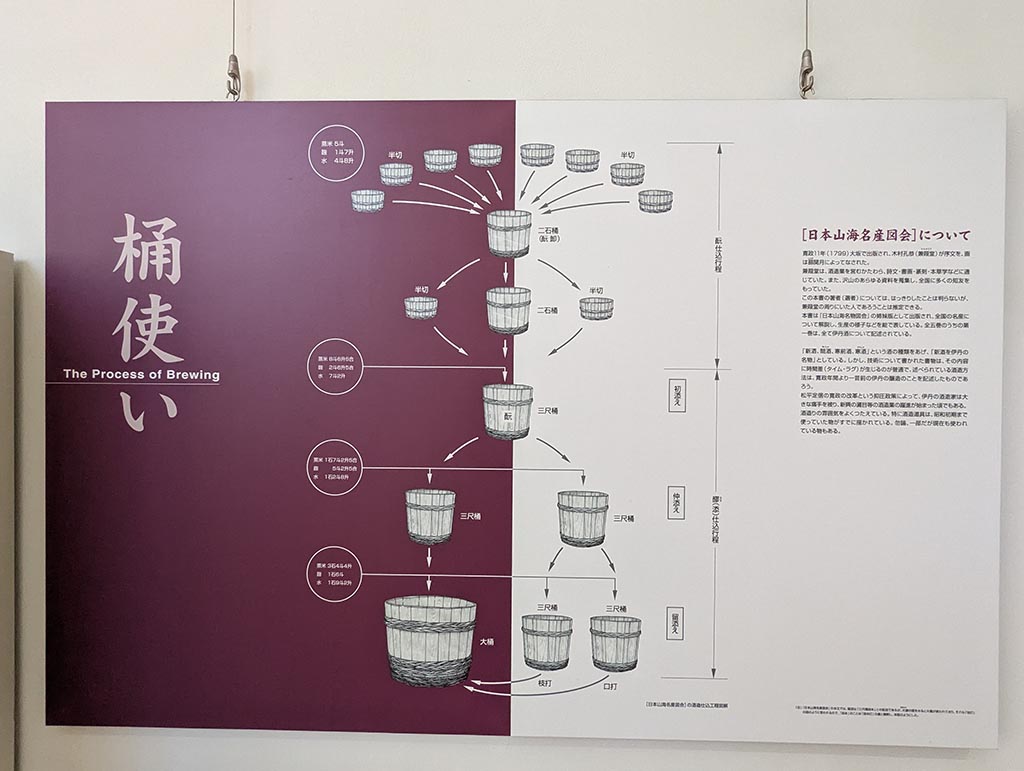

半切桶(はんぎりおけ)

半切桶は酒母造りで使用される道具で、 明治2年には酒蔵館(辰馬本家酒造旧本蔵)に130枚備えられていた記録が残っている。半切桶は中古の材で作られていた。大桶を解体して三尺桶・節桶として使用した後、さらに解体して半切桶が造られた。

酵母

酵母の大きさは5um (=5/1000mm)と小さく、髪の毛の太さの1/16程度で、 肉眼では見ることはできない。自然界には様々な種類の酵母が存在するが、 その中で日本酒造りに必要な酵母はサッカロミセス セレビシエと名付けられている。この小さな酵母は、アルコールを生み出すだけでなく、日本酒の味・香りを左右する大きな仕事をしているのだ。

泡消し

醪のアルコール発酵が進むと、炭酸ガスが発生して、泡が盛んに出るようになる。そのため、昔は昼夜を問わず、泡消しを使って、桶の上から泡を消す作業が必要だった。これを怠ると、桶から酵があふれ出てしまうため、夜中の泡番を務める蔵人に居眠りは禁物だったのだ。

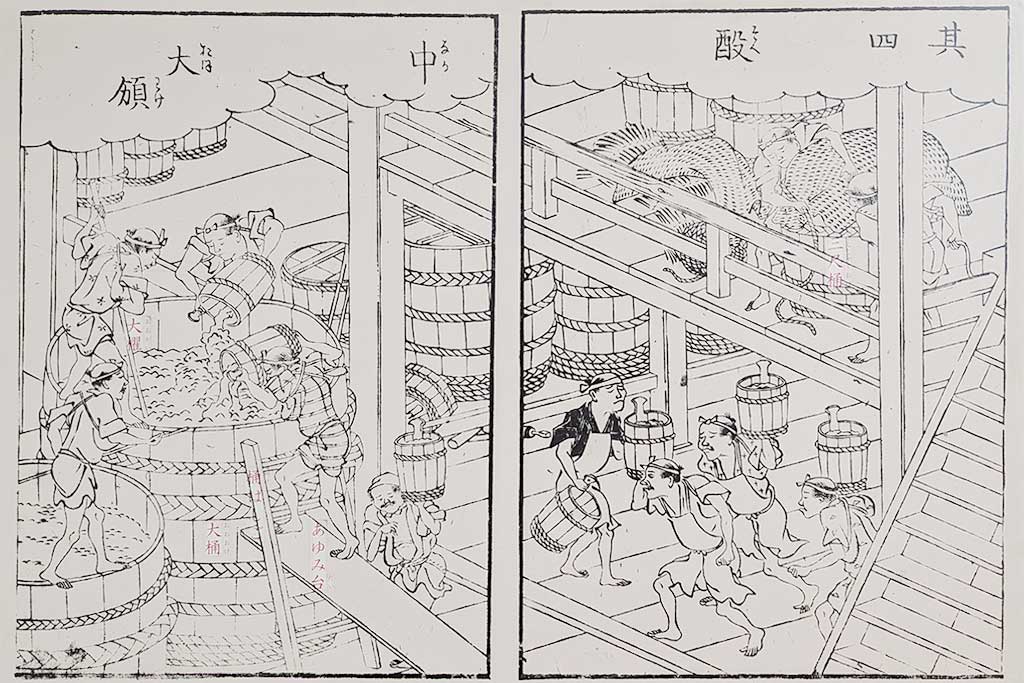

醪(もろみ)仕込み

酒母が出来上がると、仕込みが始まる。酒母が出来上がると、いよいよ本仕込みが始まる。仕込みは、初添(はつぞえ)、仲添(なかぞえ)、留添(とめぞえ)の三段仕込みという方法で行われる。これは、一度に全ての原料を投入すると酸性が薄まり、雑菌が繁殖しやすくなってしまうため、段階的に発酵をコントロールする目的がある。

まず、酒母を仕込み桶に移し、初添(1日目)で蒸米・麹米・水を加える。その後、踊(おどり・2日目)と呼ばれる1日を置き、酵母が活発に増殖する時間を確保する。続いて、仲添(3日目)、留添(4日目)と順に原料を加えていくことで、発酵が安定し、酵母が十分に働ける環境が整う。

仕込みが完了すると、蔵人たちは櫂棒(かいぼう)と呼ばれる長い棒を使い、醪を攪拌する。この攪拌により、発酵が均一に進み、酵母や麹の働きを助けることができる。桶の中では酵母の働きによって糖分がアルコールと炭酸ガスに分解され、発酵が進むにつれて醪の表面には泡が立つ。

発酵期間はおおよそ20日~30日。この期間中、発酵温度を細かく管理しながら、香りや味わいを調整していく。こうして、醪が完成し、搾ることで清酒(日本酒)が生まれる。

蔵人が息を合わせて櫻を入れるために、 酒造り唄が唄われていた。ここの道具コーナーでは、酒造り唄6曲をお聴くことができる。

日本酒造りにおける微生物の働きと並行複発酵

ここでは、日本酒造りに関わる微生物の働きを紹介する。まず、米の中心部分に多く含まれるデンプンを麹菌(こうじきん)が分解し、ブドウ糖などの糖分に変える。この過程を「糖化」と呼ぶ。次に、発生した糖を酵母(こうぼ)が取り込み、アルコールと炭酸ガスを生み出す。

日本酒の発酵形式の特徴は、「糖化」と「アルコール発酵」が同時に進行することにある。このような発酵方式を「並行複発酵(へいこうふくはっこう)」と呼び、日本酒独特の製法とされている。ビールやワインのように、糖化と発酵が別の工程で進む「単発酵」とは異なり、並行して進むことでより高いアルコール度数を生み出せるのが特徴だ。

酒造りもいよいよクライマックス。醪(もろみ)の発酵が進み、仕上げの工程へと向かっていく。

搾り

完成した醪(もろみ)を酒袋(さかぶくろ)に入れてしぼると、いよいよ酒が完成する。作業としては、槽(ふね)とよばれる大型のしぼり器の中に、醪を入れた酒袋を並べ、上から圧力をかけて、 酒をしぼふ。しぼり出された酒は、垂れ壺の中に溜っていくのだ。

酒袋

灘では、1つの蔵で2,000枚以上の酒袋を使用していた。酒袋は河内木綿を袋状に縫い上げたもので、7月の土用の時期に柿渋に漬けて染めるのが習わしだった。

染めたばかりの酒袋は、夏の強い日差しの下、川沿いなどの開けた場所で天日干しされた。その光景は、かつての灘の酒造地域の夏の風物詩であり、長年にわたり受け継がれてきた伝統のひとつである。

柿渋に漬けたばかりの酒袋は、独特の強い臭いを放っていたかもしれない。夏の日差しの下で干されることで次第に和らいでいったのだろうが、仕込みの準備が進むこの時期、周囲にはその香りが漂っていたに違いない。酒造りに欠かせない道具のひとつとはいえ、作業する蔵人たちにとってはなかなか骨の折れる工程だっただろう。

火入れと樽詰めのこだわり

搾った直後の日本酒には、微細な米の成分や酵母の残りが含まれており、やや濁っている。これらを沈殿させ、澄んだ酒を分離する工程を「滓引き(おりびき)」という。

滓引きを終えた後、日本酒は62℃~65℃の温度で「火入れ」と呼ばれる加熱殺菌を行う。これは、酒中の酵素の働きを止め、品質を安定させるための重要な工程である。火入れの際、鉄釜の内側には漆(うるし)が塗られ、鉄分が酒に溶け出さないようにする工夫が施される。鉄分が混ざると酒の風味に影響を与えるため、昔からこのような対策が取られてきた。

火入れ後、日本酒は半年から1年間貯蔵され、じっくりと熟成させる。この熟成期間中に、酒の味がまろやかになり、香りや風味が落ち着く。貯蔵方法には、タンクでの貯蔵や瓶詰め後の熟成などがあり、製造する酒蔵ごとに異なる管理が行われる。

伝統と技を支える酒蔵の道具

桶造・樽造り

酒蔵では多くの桶が使用されていた。明治2年の記録によれば、大小合わせて214本の桶が蔵で使われていたという。これらの桶は、使用に伴い新調や修繕が不可欠であった。

その作業を担っていたのが、酒蔵に出入りしていた桶師(おけし)たちである。彼らは熟練の技を活かし、傷んだ桶を修理し、新たな桶を造ることで、酒造りを支えていた。桶は単なる容器ではなく、酒の品質を左右する重要な道具であり、その維持管理には高い技術と経験が求められた。

今日では酒樽を目にする機会は減りましたが、江戸時代以降大正時代にびんが台頭するまでの間、清酒の容器は樽が一般的でした。そのため、酒造会社には樽造りの部門も設置されていました。

担い桶

1つの桶で約27Lを運ぶことができます。担い桶は棒の両端に桶を取り付けることで、一度に54L運ぶことができるので、とても便利です。酒蔵では、この桶で宮水などを運んでいました。

震災の記憶

ここ白鶴酒造の酒ミュージアムを訪れたのは、阪神淡路大震災からちょうど30年が経った2025年1月。館内にある「震災の記憶」のコーナーを見て、改めて震災当時の被害の大きさを思い出し、胸が締め付けられるような気持ちになった。

展示には、倒壊した蔵の写真や、復興までの歩みが記されており、当時の惨状と蔵人たちの苦労が伝わってくる。白鶴酒造も甚大な被害を受けながらも、地域とともに立ち上がり、酒造りを再開した歴史がそこにはあった。

震災から30年が経ち、街並みは整備され、日常が戻っているように見える。しかし、この展示を通して、あの日を決して忘れてはいけないという想いが改めて胸に刻まれた。