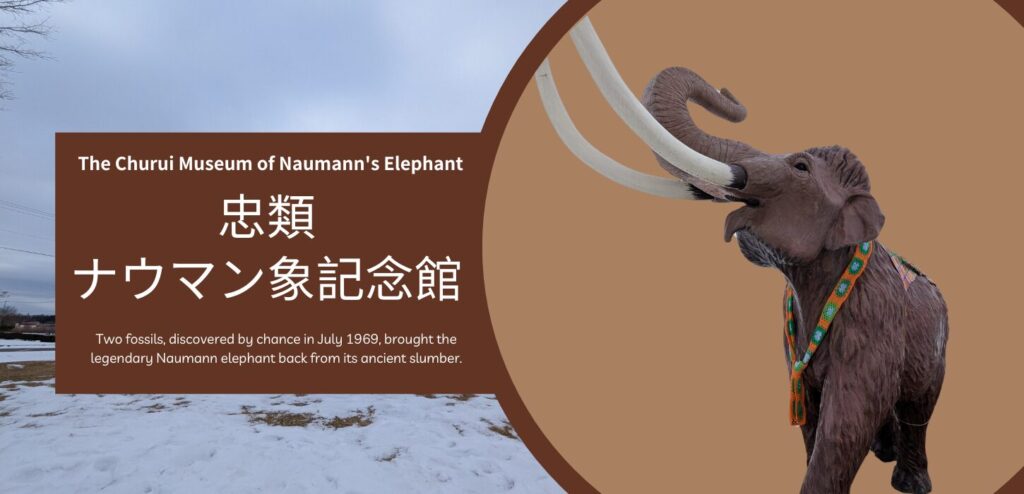

忠類 ナウマン象記念館

〒089-1701 北海道中川郡幕別町忠類白銀町383−1

コンテンツ

忠類ナウマン象記念館の情報

- 名称: 忠類 ナウマン象記念館

- 住所: 北海道中川郡幕別町忠類白銀町383番地

- TEL: 01558-8-2826

- 休館日: 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12月29日~1月3日)

- 開館時間: 9:00~17:00(最終入館16:30)

- トイレの利用時間: 開館時間中に利用可能

- 駐車台数: 約30台(無料駐車場あり)

- 特徴:

- 日本国内初のナウマン象化石が発掘された場所に建つ記念館。

- 実物大のナウマン象模型や化石を展示し、発掘の歴史や動物の進化を学べる。

- 子どもから大人まで楽しめる体験型展示や映像展示が充実。

- どのような施設があるか:

- ナウマン象の化石展示

- 体験学習コーナー

- 資料映像コーナー

- ミュージアムショップ

- 周辺の観光地:

- 忠類道の駅(白銀の湯、地元特産品販売)

- ナウマン温泉ホテルアルコ236

- 忠類川周辺の自然散策コース

- 十勝ヒルズ(車で約30分)

- ホームページアドレス: 忠類 ナウマン象記念館 公式サイト

忠類ナウマン象記念館の情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 忠類 ナウマン象記念館 |

| 住所 | 北海道中川郡幕別町忠類白銀町383番地 |

| TEL | 01558-8-2826 |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12月29日~1月3日) |

| 開館時間 | 9:00~17:00(最終入館16:30) |

| トイレの利用時間 | 開館時間中に利用可能 |

| 駐車台数 | 約30台(無料駐車場あり) |

| 特徴 | 日本初のナウマン象化石発掘地に建つ記念館、体験型・映像展示が充実 |

| どのような施設があるか | 化石展示、体験学習コーナー、映像コーナー、ショップ |

| 周辺の観光地 | 忠類道の駅、ナウマン温泉ホテルアルコ236、自然散策コース、十勝ヒルズ |

| ホームページアドレス | 忠類 ナウマン象記念館 公式サイト |

※2025年1月現在の情報です。施設の詳細やイベント情報は公式ホームページをご確認ください。

忠類 ナウマン象記念館(幕別町公式サイト)

入館のご案内:開館時間 AM 9時〜PM 5時休館日火曜日(火曜日が祝日の場合は翌日)12月29日〜1月3日。

象の鳴き声については、午前9時、10時、11時午後12時、13時、14時、15時、16時の停止前後に3回鳴きます。

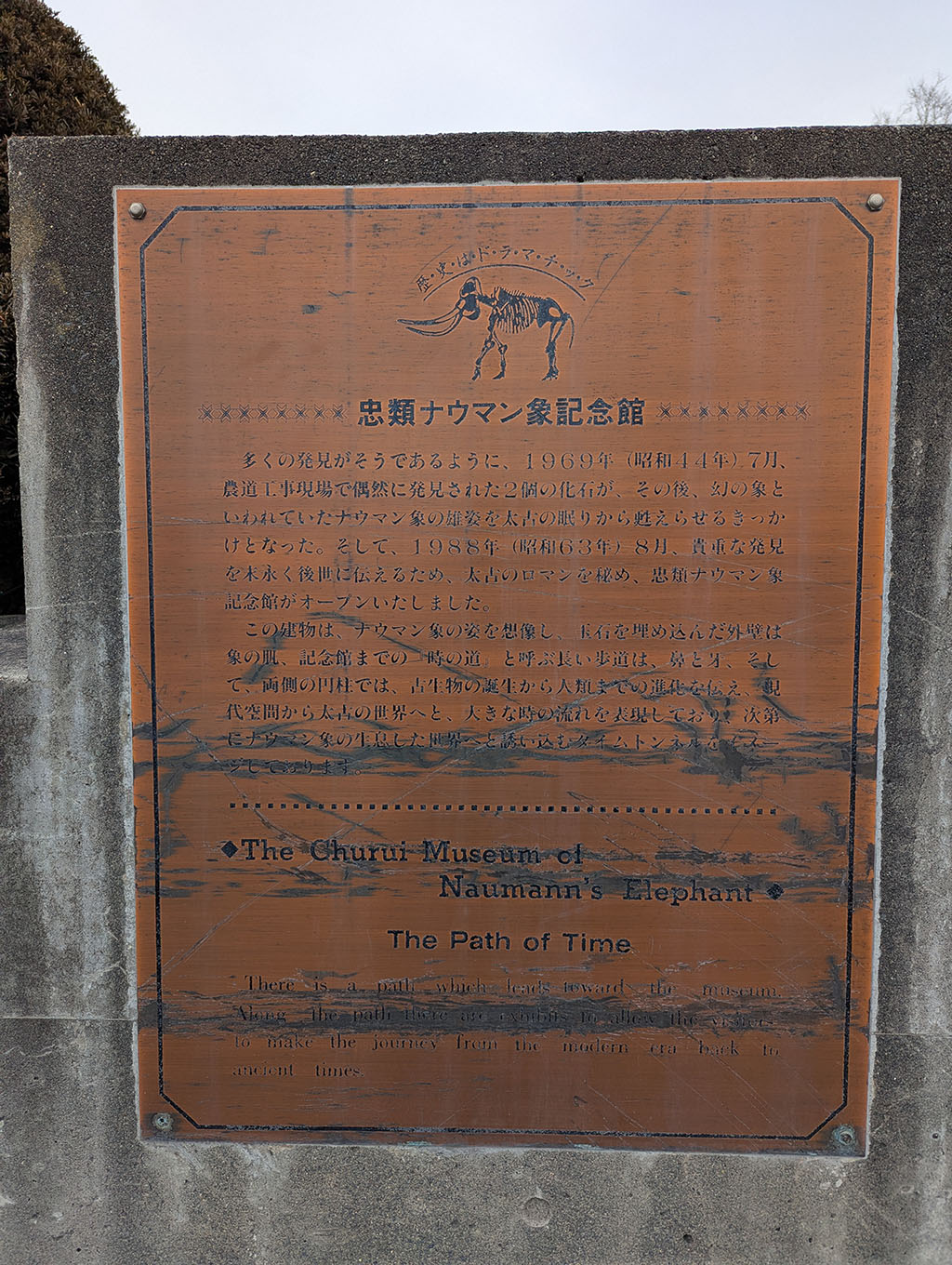

多くの発見がそうであるように。1969年(昭和44年)7月農道工事で偶然に発見された。2個の化石が、その後、幻の象と言われた。ナウマン象の勇姿を太古の眠りから蘇らせるきっかけとなった。そして1988年(昭和63年)8月、貴重な発見を末永く後世に伝えるため、太古のロマンを秘め、ナウマン象記念館がオープンしました。この建物はナウマン象の姿を想像し、玉石を埋め込んだ外壁は象の肌、記念館までの「時の道」と呼ぶ長い歩道は鼻と牙、そして両側の円柱では古生物の誕生から人類までの進化を伝え、現代空間から太古の世界へと大きな時の流れを表現しており、次第ににナウマン象の生息した世界へと誘い込むタイムトンネルをイメージしております。

(看板引用)

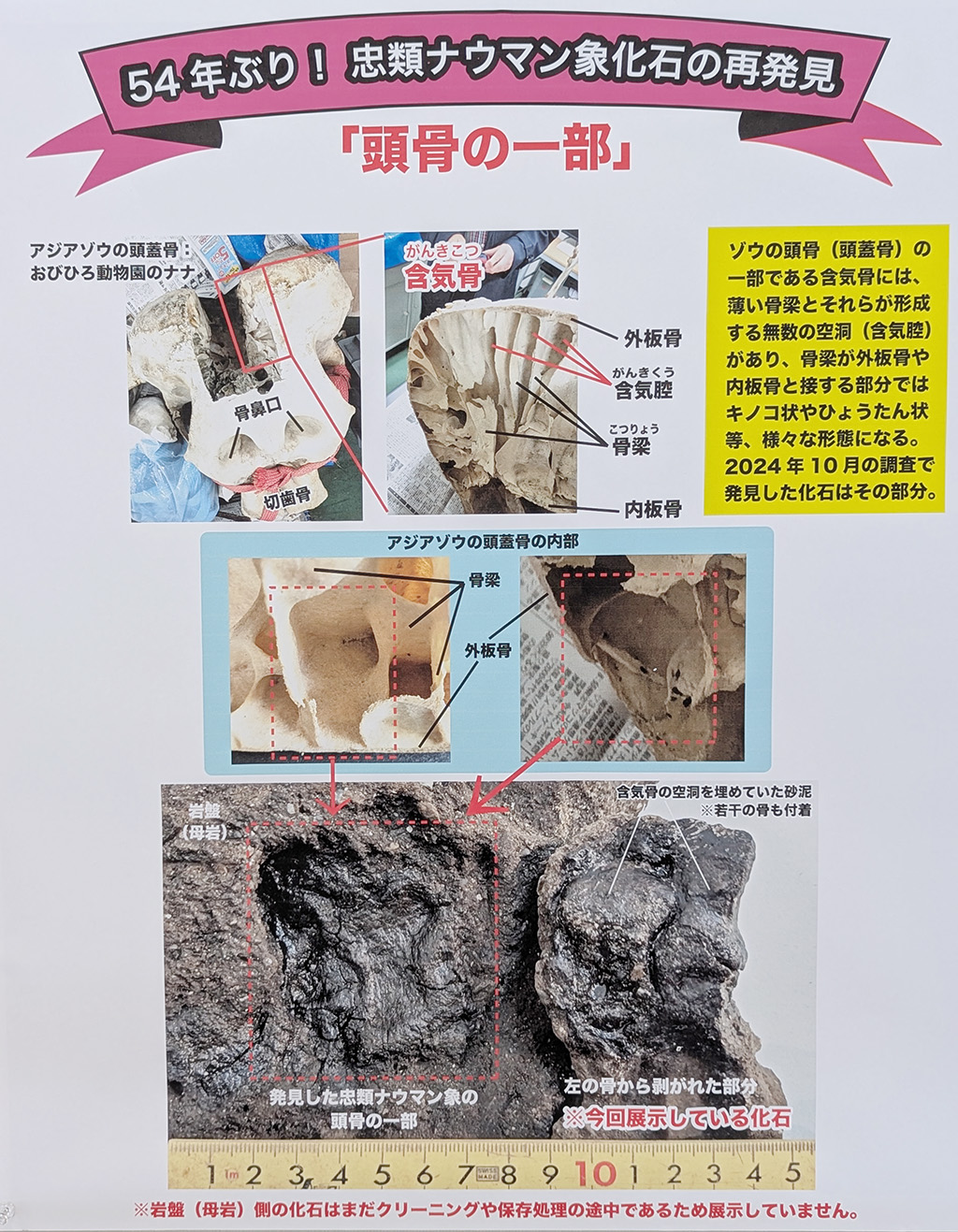

54年ぶりに再発見されたナウマン象の化石

忠類ナウマン象化石との奇跡的な出会い~学芸員の情熱が伝える化石の魅力~

なんと、忠類でナウマン象の化石が54年ぶりに再発見されたそうです。今回は新たに頭骨片が見つかったとのことで、この発見が特別展示されているのはなんと今日限り。私も幸運にもその瞬間に立ち会うことができました。

昨年の2024年8月に忠類を訪れた際は静かな印象でしたが、その2か月後にこんな歴史的な再発見があったとは驚きです。

帯広~道の駅 忠類~シーニックカフェちゅうるい~晩成温泉~ホロカヤントー竪穴群復元竪穴住居~晩成海岸~旭浜のトーチカ群~ナウマン象発掘跡地~帯広 シーニックカフェと晩成温泉でホッコリしたその後に! 2024年夏の北海道車中泊の旅(Part7) 6日目:2024/08/11 道の駅忠類:ナウマ...

館内に足を踏み入れると、学芸員の方がすっと近づいてきて、まるで自分が発見したかのように化石について語ってくださいました。物静かではありますが、その熱意と情熱がひしひしと伝わってきます。

再発見された頭骨片には「含気骨」という部位があり、そこには薄い骨梁や無数の空洞が広がっているそうです。さらに、骨梁が外板骨や内板骨と接する部分には、キノコや瓢箪のような特徴的な形状が見られるとのこと。この構造がナウマン象のものだと判断された理由は、現代のゾウにも同様の構造が見られるためだそうです。

「この化石を見逃してはなりませんよ!」という熱気で、その詳細を情熱的に説明してくださる学芸員の方の姿がとても印象的でした。最初はその勢いに少し驚きましたが、次第にその話に引き込まれ、目の前の化石が特別なものだと強く実感しました。

再発見された化石を見ることができたのは、まさに幸運でした。それだけでなく、新たに発見されたこの化石について、学芸員の方が目を輝かせながら熱心に説明してくださったことも、とても貴重で有意義な時間となりました。

学芸員の方が語るその内容には圧倒されつつも、その情熱に引き込まれ、気が付けば3時間以上もナウマン象記念館に滞在していました。この日限りの展示と情熱的な解説に触れることができたことは、一生忘れられない思い出になりそうです。

おびひろ動物園の象・ナナが繋いだ歴史の証明

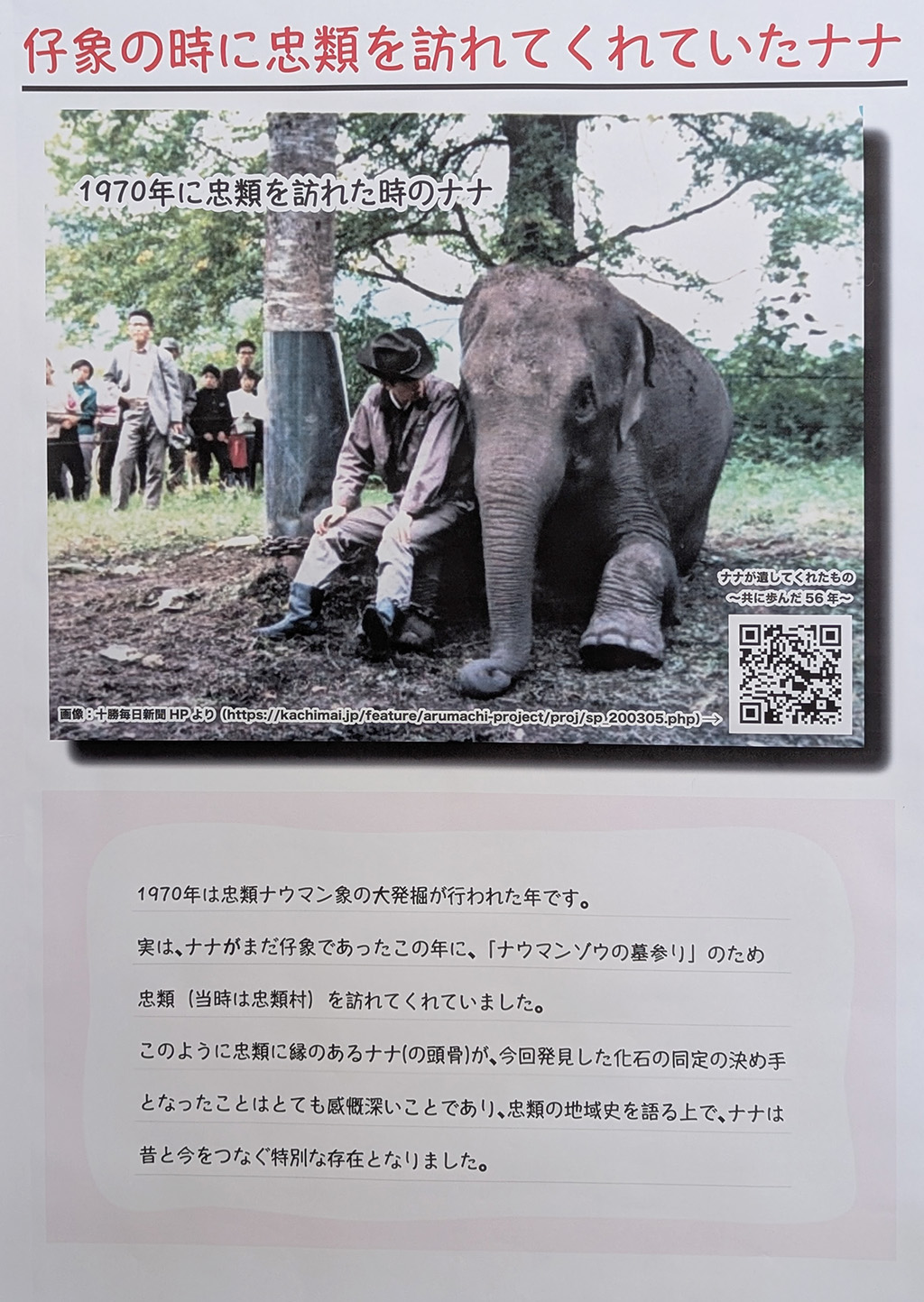

かつて帯広動物園で多くの人々に愛された象、ナナについても、学芸員の方から非常に興味深いお話を伺いました。

ナナは2020年3月、静かに天国へ旅立ちました。しかし、その後も動物園にとって大切な役割を果たしてくれているのです。ナナが亡くなった際、病理解剖の一環として頭骨の一部が切り取られました。この処置により、動物たちの健康管理に役立つ貴重なデータが残されたのだそうです。

さらに驚くべきことに、このナナの頭骨が、今回発見された忠類ナウマン象の化石の同定における決め手になったとのことでした。同じ象類として、頭骨の構造を比較することで科学的な裏付けが得られたのです。この繋がりを知ったときは、驚きと感動を禁じ得ませんでした。

ナナが生きた証が、動物園を超えて歴史の解明にも貢献していることに、彼女の存在の偉大さを改めて感じました。

実は、ナナがまだ仔象であったこの年に、「ナウマン象の墓参り」のため忠類(当時は忠類村)を訪れてくれました。

このように忠類に縁のあるナナ(の頭骨)が、今回発見した化石の同定の決め手となったことはとても感慨深いことであり、忠類の地域紙を語る上でナナは昔と今をつなぐ特別な存在となりました。

ナナがまだ仔象だった1970年、忠類で行われたナウマン象の大発掘の年に、ナナも「ナウマン象の墓参り」のため忠類を訪れていたという事実に、私は思わず胸が熱くなった。

ナナの頭骨が今回の発見に結びついたということは、ただの偶然ではなく、何か深い縁があるように感じられてならない。忠類とナナ、そしてナウマン象の化石が織りなす物語。まさに昔と今を繋ぐ特別な存在だ。ああ、忠類ええとこやん!

先日、おびひろ動物園を訪れたばかりの私はナナに対する思いがさらに深まった。ナナのことを好きにならざるを得なかった。彼女が私たちに残してくれたものは、ただの骨ではなく、時を超えて響く命の響きのようなものだったからだ。

特別編「ナナが遺してくれたもの~共に歩んだ56年~」

(十勝毎日新聞電子版)

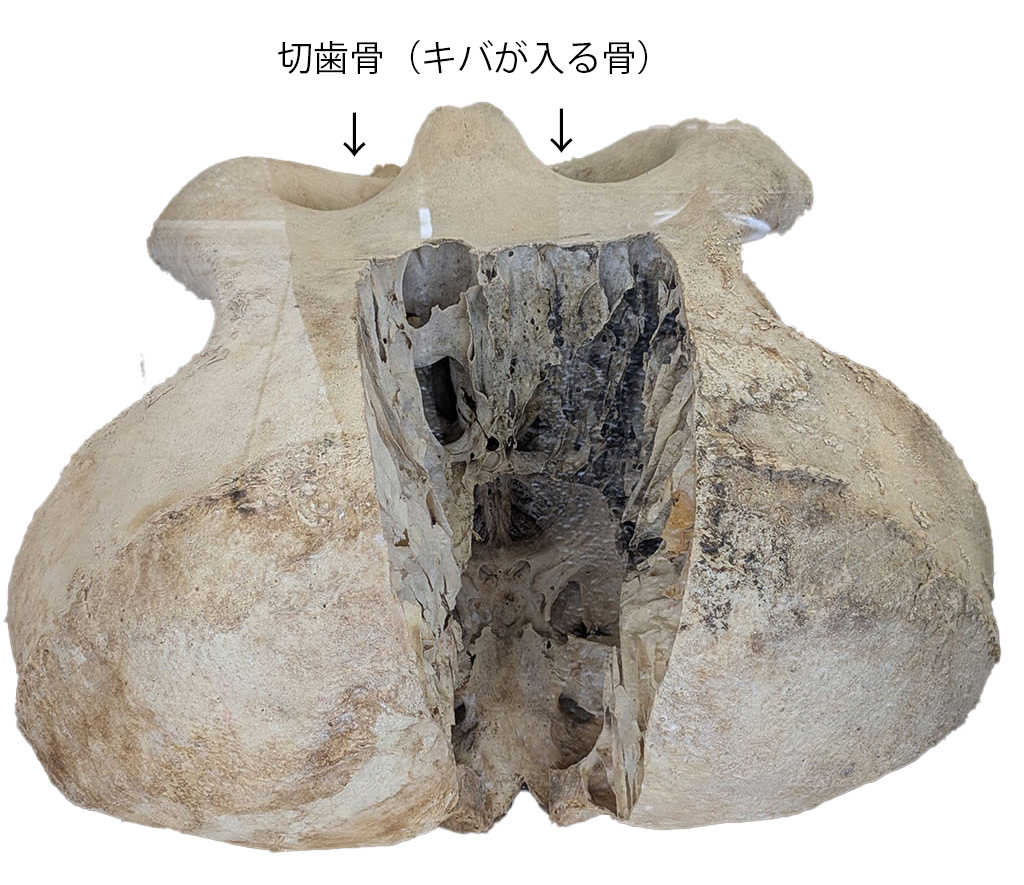

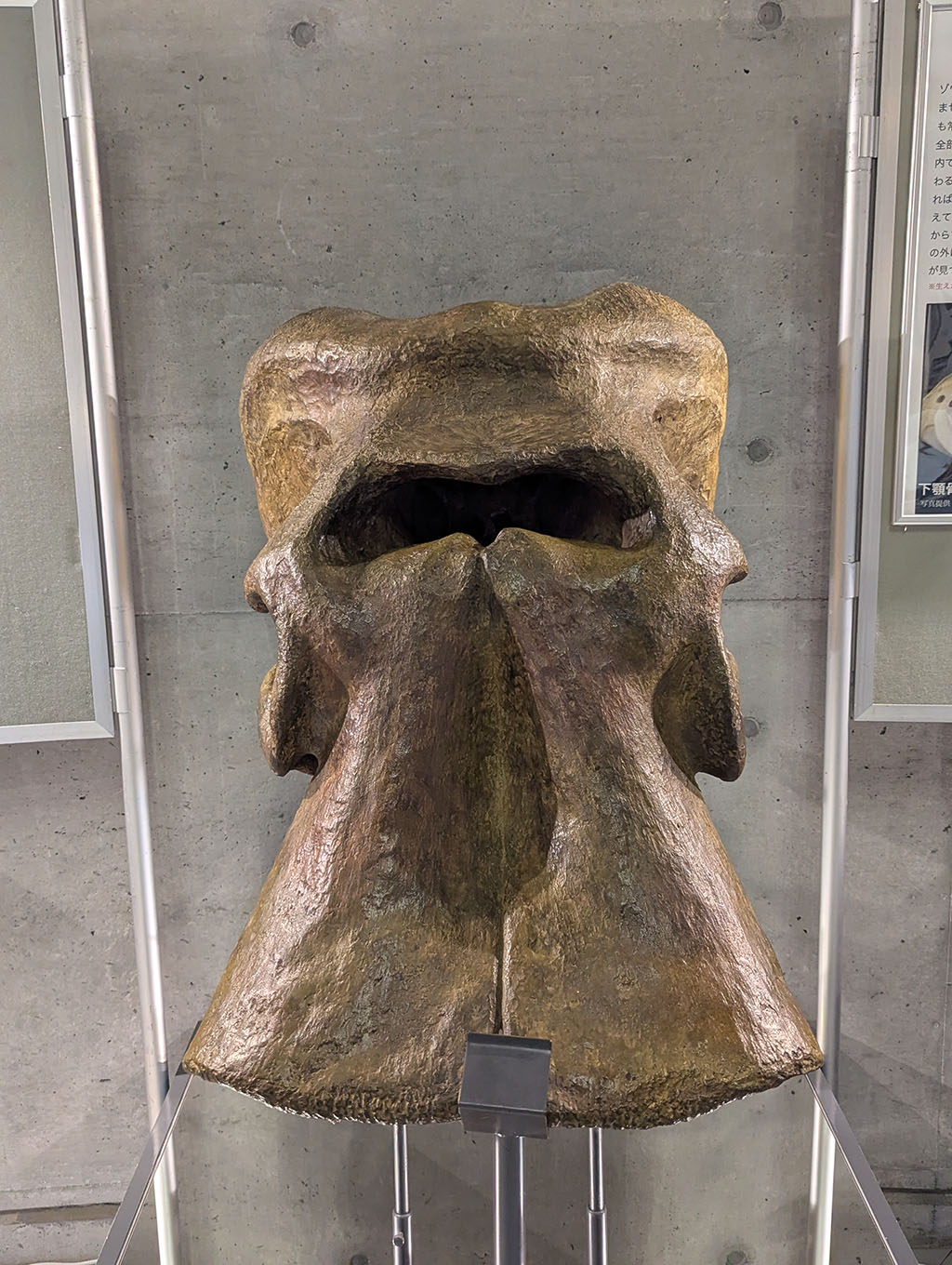

おびひろ動物園にいたメスのアジアゾウナナの頭骨です。頭の骨を真上から見ている(顔が天井を向いている)状態で大きな鼻の穴(骨鼻口)と、その向こうにはキバが生える骨が見えます。ナナは2020年(令和2年)3月に天国へ旅立った後、病理解剖の一環(死んだ原因を調べることでほかのゾウや動物の健康管理に役立てる重要な作業)で頭骨の一部を切り取りました。こうしてナナは死んだ後も大切なデータを残してくれました。

(説明分引用)

1.忠類ナウマン象の発見

夏の道路工事現場で発見

第一発見者の細木尚之さん

「振り下ろしたツルハシにカチンと何かがぶつかって、ツルハシの先でサッと掘り起こしたら、最初は地下足袋の底のように見えました」。

小玉昌弘さん

「学校では生物の時間が大好きで、一目見て象の母だと分かりました」。小玉さんは帯広の中学を卒業後に父親の勤務する宮坂建設工業株式会社に入社し、その年の7月から忠類の現場に来ていました。

最初に発見された2点の化石(上顎の左右第3大歯/複製)

産出地:幕別町忠類

年代:約12万年前

原標本:北海道博物館

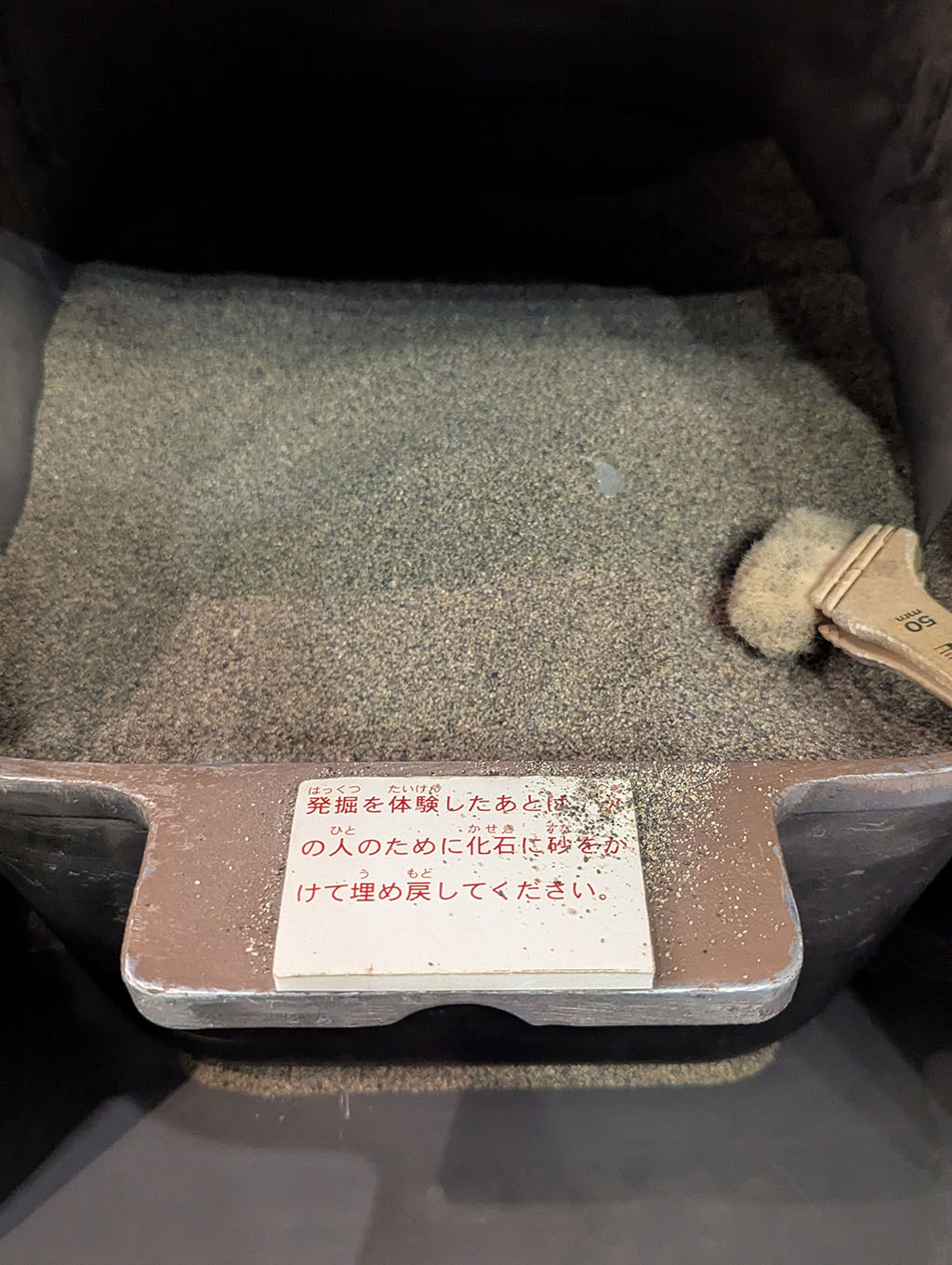

ナオマン像の葉を発掘してみよう!

ハケで優しく掘ってください。化石を取り出すことはできません。化石の一部が見えるところまで掘ることができます。終わったら次の人のために化石に土をかけて完全に隠してください。

ナウマン象と判明〜お盆休みの緊急発掘〜

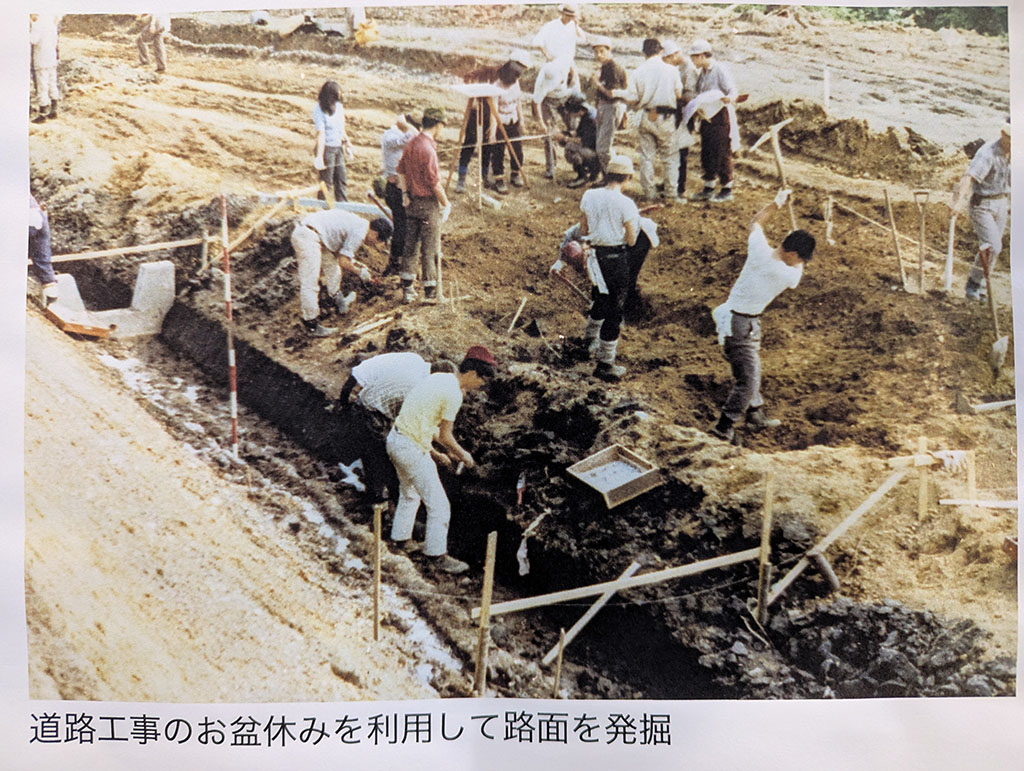

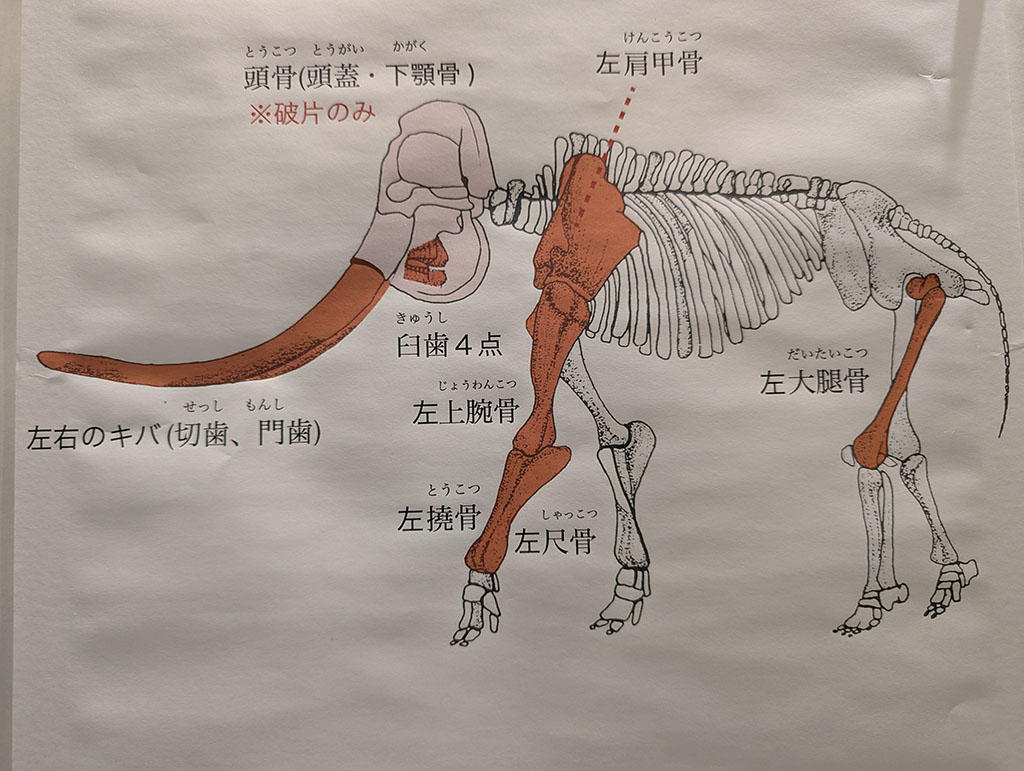

発見から約2週間後、幸運にも札幌で地学系の学会があり、会場に持ち込まれた歯の化石の写真を見た。京都大学の石田志朗先生がナウマンゾウの歯と鑑定しました。これを受けた十勝団体研究会が役場らと協議し、工事現場のお盆休みに緊急発掘を行ったところ、側溝を掘った。盛土から2つの歯や頭骨骨片が、道路から2本の牙が、側溝の崖(法面)側から左腕や左太ももの骨、肋骨辺がそれぞれ発見されました。こうして1頭分の骨がまだ崖の中に埋まっていると推定され、翌年の大発掘が決まります。

2.忠類ナウマンゾウの発掘

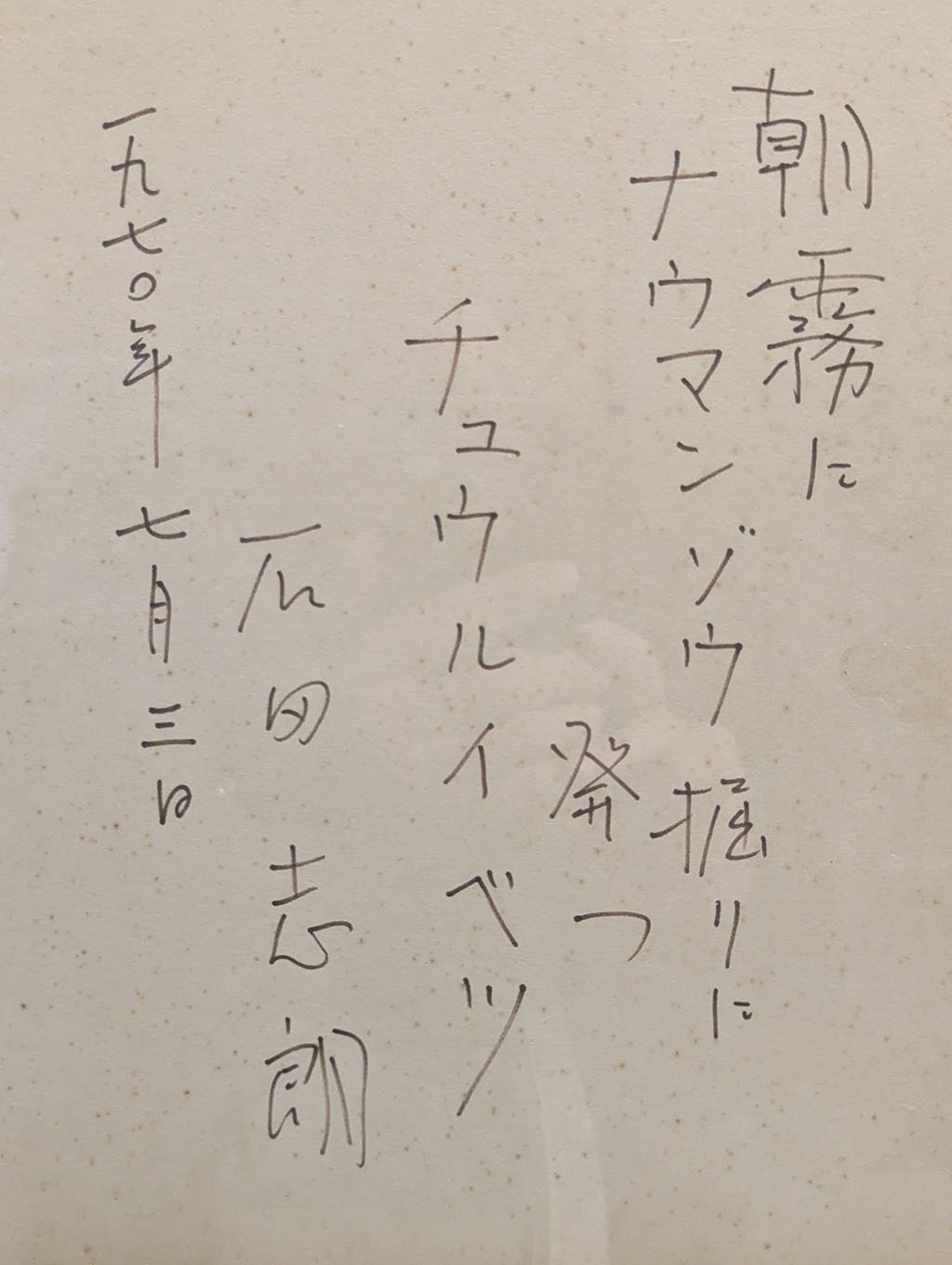

朝霧に ナウマン像掘りに 発つ チュウルイベツ

1970年7月3日 石田志朗

京都大学にはナウマンゾウの完模式標本(ナウマンゾウという学名を定義するための世界に一つしかない基準標本)があり、普段からそれを見ていた石田先生の鑑定は確実でした。

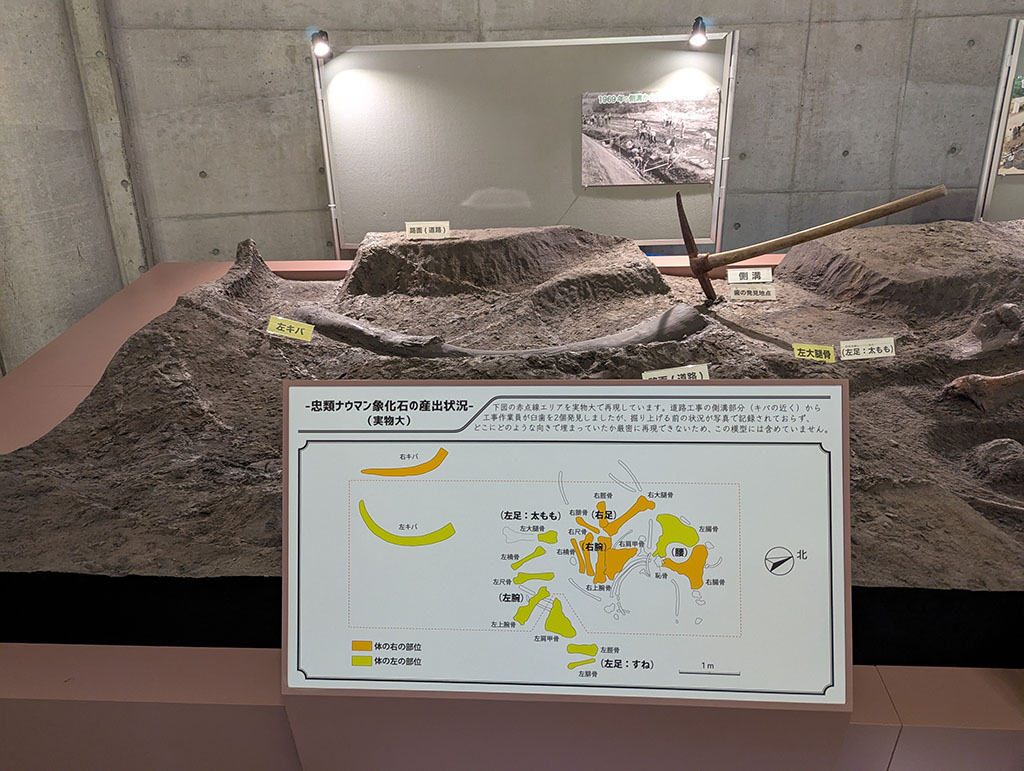

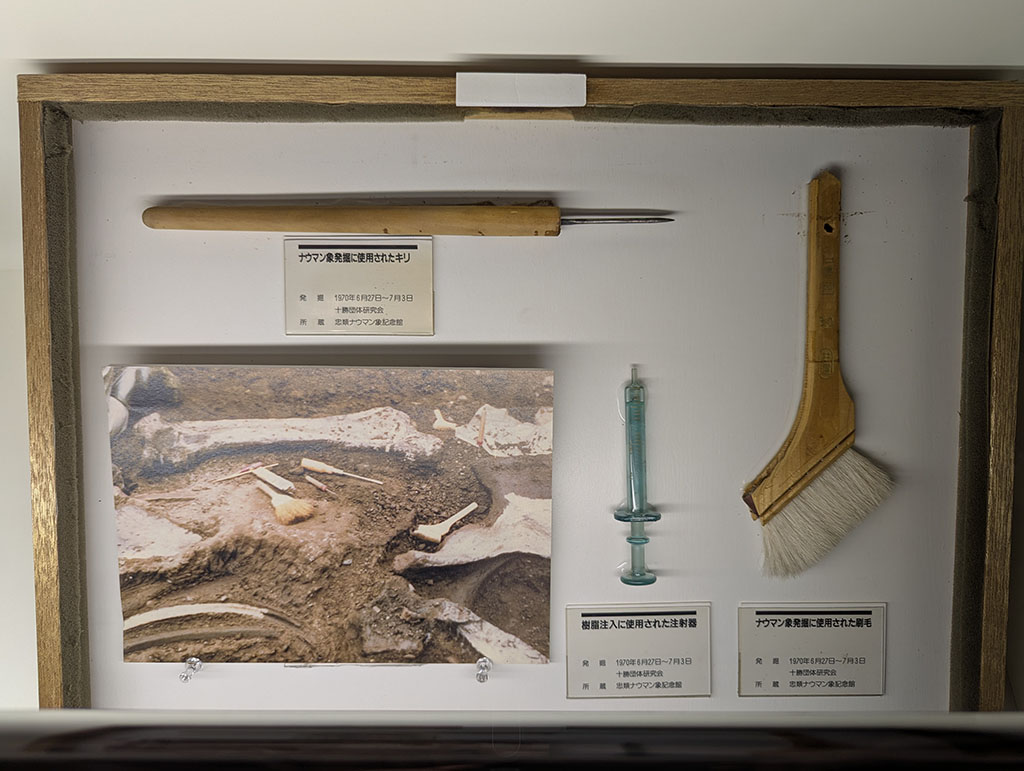

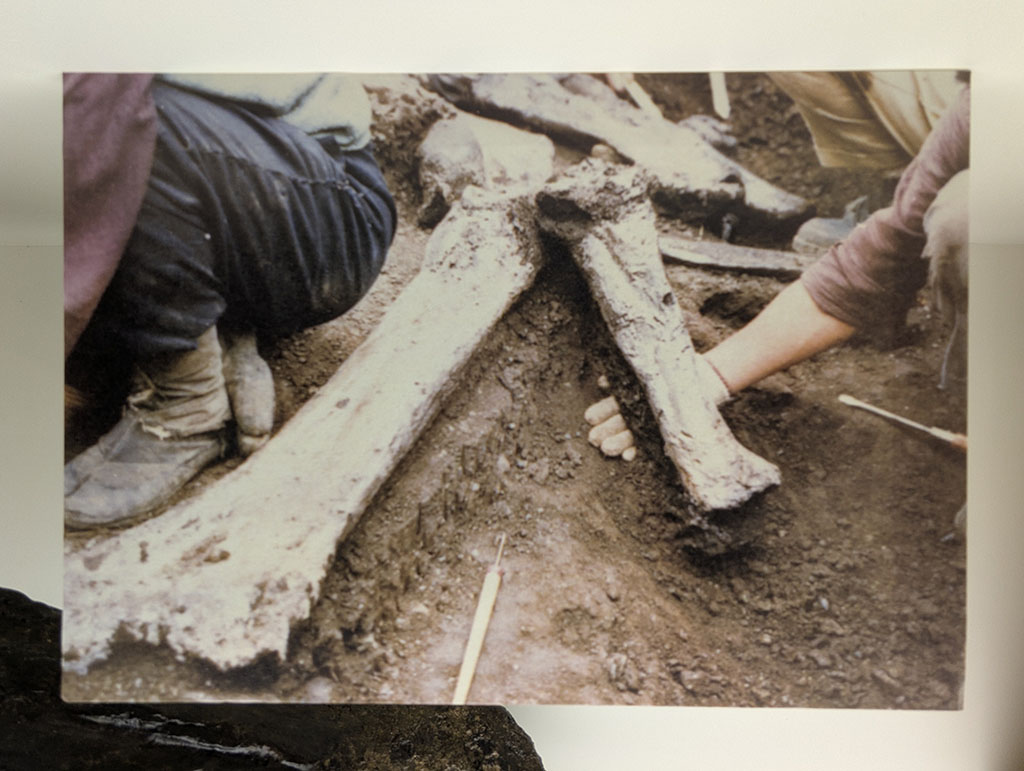

1970年の大発掘

この年の発掘はまず崖(法面)を大規模に削って化石の上にある厚い地層を除去した後、6月27日から1週間行われました。1頭分のゾウ化石の発掘は当時とても珍しく、全国から168名の研究者や学生らが参加しました。化石は砂礫(されき)の多い泥層から腰や右腕、右足などの骨が見つかりましたが非常に軟く、樹脂を塗り石膏で保護してから掘り上げました。

前年と合わせ47個※発掘された化石は札幌市にある北海道博物館に所蔵されています。橈骨など100個以上に破片化した骨は当館で収蔵しています。※このうちの1点は時代のことなる毛穴がマンモスの化石でした。詳しくは第4テーマ忠類ナオマンドの研究でふれます。

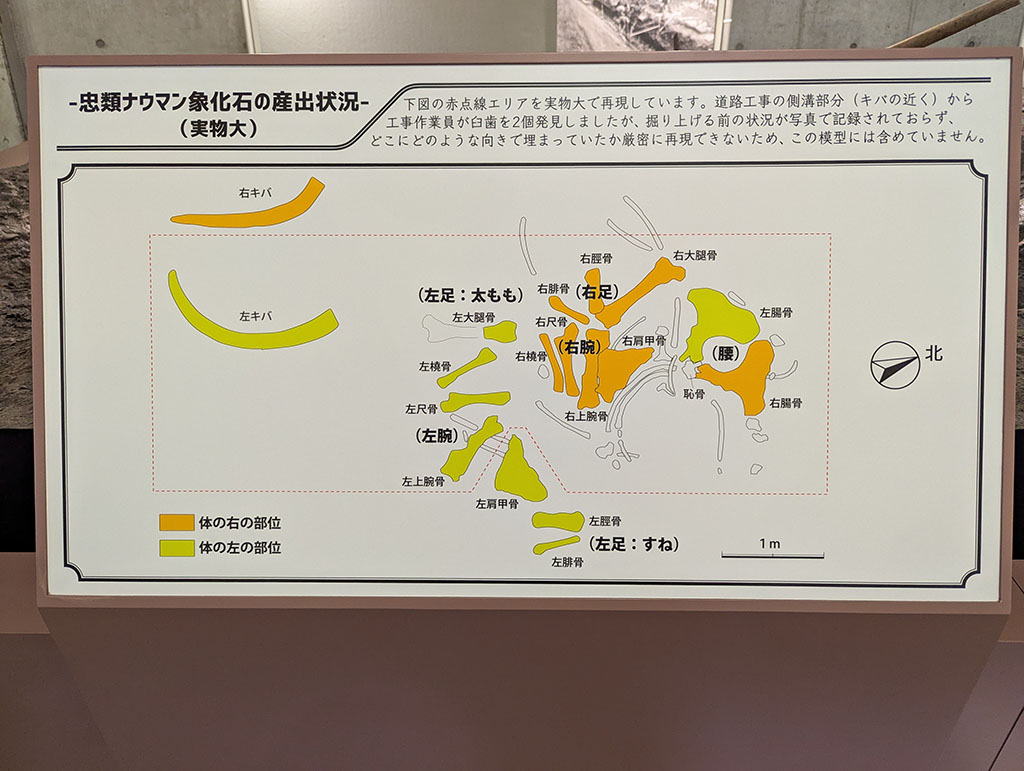

忠類ナウマンゾウカサキの産出状況

下図赤点線エリアを実物大で再現しています。道路工事の側溝部分(キバの近く)から工事作業員が臼歯を2個発見しましたが、掘り上げる前の状況が写真で記録されておらず、どこにどのような向きで埋まってたか現物に再現できないため、この模型には含めていません。

忠類のナウマン象の右すねの骨

1970年の発掘では、この右脛骨(すねの骨)が大腿骨(太ももの骨)に関節した位置では出土し、さらに右脛骨だけが垂直に近い状態で埋まっていたことから、忠類ナウマン象は右足を沼に取られてその場で力尽きて死んだと考えられていました。

しかし、2000年代の研究によって.発掘現場には約12万年前当時に一部急斜面があり、右脛骨はたまたま斜面に沿って縦方向に埋まっていただけで(例えば右腕の骨は斜面に対して横方向に回っていた)、そして忠類ナウマン象は発掘現場より少し離れた河原で死んでいて、白骨化が進んでいたところに洪水が押し寄せ流されてきた(死体は斜面の途中で止まりつつ、礫を含む、砂泥流れとともに埋まった)可能性が高いことが判明しました。右脛骨の状態を根拠に定説化していた沼に足を取られて、その場で死んだ説ですが、見直す切り口となったのもこの右脛骨でした。かつての説にとっては、まさに「弁慶の泣きどころ」であったのかもしれません。(説明引用)

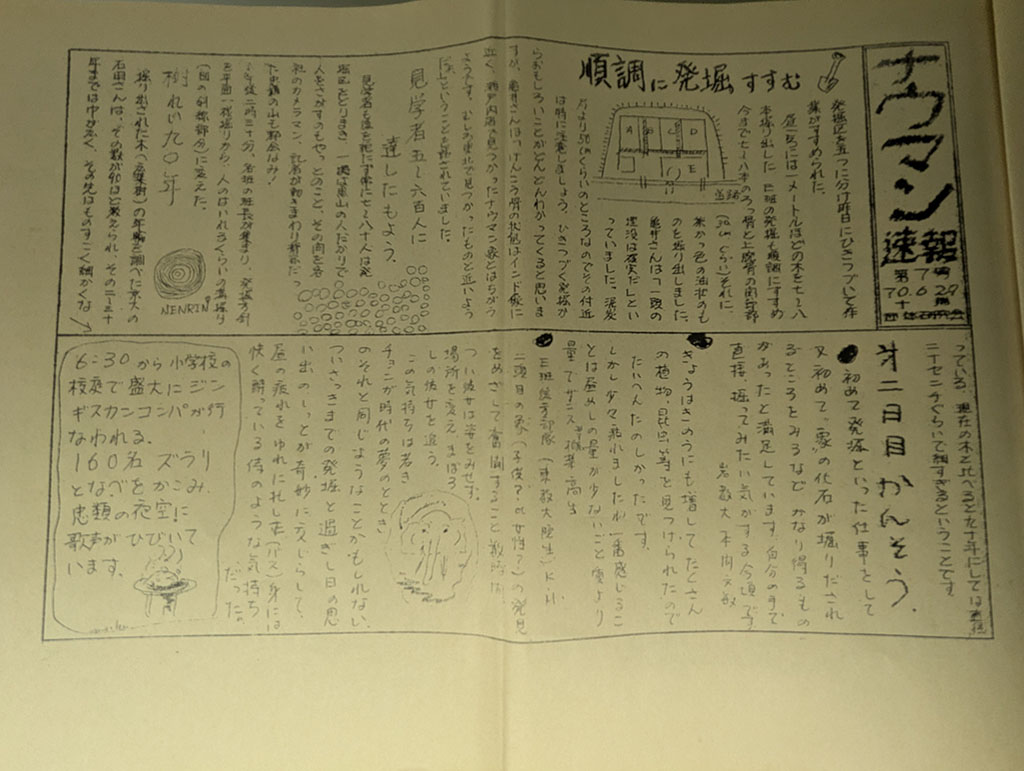

ナウマン速報

1970年の発掘期間中、十勝団体研究会が7日間で21号までを発行。発掘の進行状況や参加者の声を速報したため、参加者同士はもちろん報道陣にも重宝がられました。

右尺骨

産出地幕別町忠類

年代約12万年前

原標本北海道博物館

「忠類ナウマン象」化石骨は骨の上に積み重なった地層の重みでかなり変形しています。この右尺骨の本来の形よりも扁平に変形してしまっています。

右橈骨

産出地幕別町忠類

年代約12万年前

原標本北海道博物館

橈骨は肘から手首までの部分にある日本の骨のうちの1本で、人が転んで手をついた時に骨折する時はこの橈骨の場合が多いです。ナウマンゾウの橈骨はアジアゾウと比較すると太くて長いことが特徴です。

大腿骨

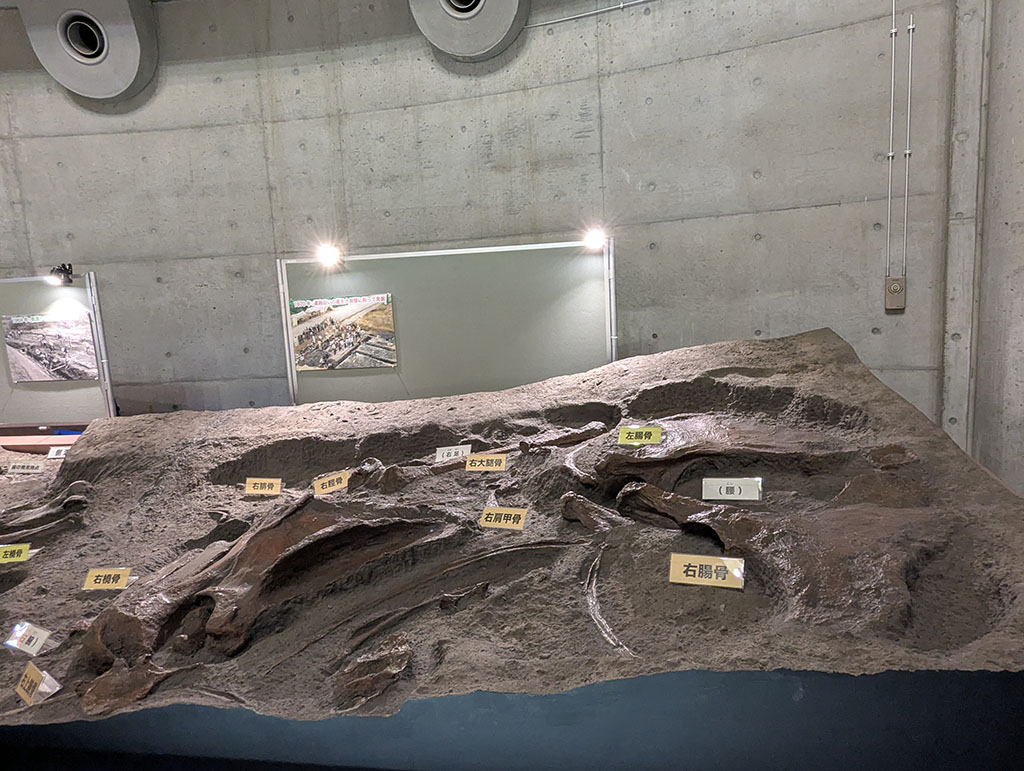

「忠類ナウマン象」の化石骨は水分の多い地層中にあったため軟らかく、形を保つための補強が必要でした。この右大腿骨は一部を完全に切断・分断し、それぞれの内部に樹脂を流し込み、接合する際にはズレを防ぐため鉄棒2本を埋め込んでつなぎ合わせました。

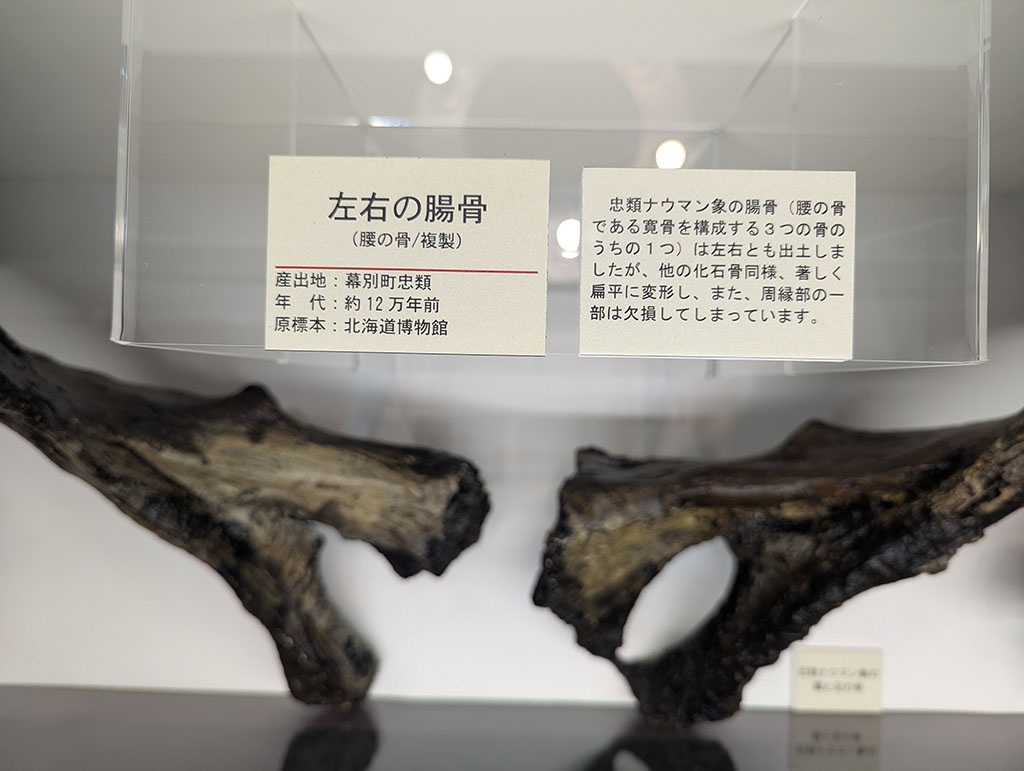

左右の腸骨

「忠類ナウマン象」の腸骨(腰の骨である寛骨を構成する3つの骨の内の1つ)は左右とも出土しましたが、他の化石骨同様、著しく扁平に変形し、また周縁部の一部は欠損してしまっています。

3.ナウマンゾウとは

南からゾウ

地球は寒い氷期と暖かい間氷期を繰り返しており、氷期には地球上の氷が増えて海水面が下がるため、日本は大陸と陸続きになります。

ナウマンゾウは約34万年前の氷期に対馬海峡付近を通って大陸から日本に渡ってきました。その後は冬の寒さに適用しながら北上し、北海道には約12万年前に到達しました。九州以北の200か所以上で化石が発見され、北海道では本町を含む5市町で見つかっています。全国の発掘現場で分析された植物化石から森林を中心に生息していたと推定されています。

ナウマン像は大陸で反映していたパレオロクソドンぞくという走塁の一種で日本渡来後に小型化したんだ。

完模式標本

完模式標本とはその生物の特徴が確認できる代表として、世界で一つだけ選ばれる標本のことで学名を定義する基準となっています。

ナウマン像の名前の由来

明治政府が地質・地下資源調査のためにドイツから招いたハンリッヒ・エドムント・ナウマンは1881年に日本のゾウ化石を初めて科学的に研究し、日本のゾウ化石はナルバタゾウなどの4種であると論文で報告します。しかし、1924年京都帝国大学(当時)槇山次郎教授は、ナルバタゾウとされてた静岡県佐浜産さんの化石を新亜種とします。その際、ナウマン博士の献名として亜種名を「ナウマンゾウ(naumani)」と命名しました。現在は亜種から種へ昇格しています。

生きていた時の姿は?

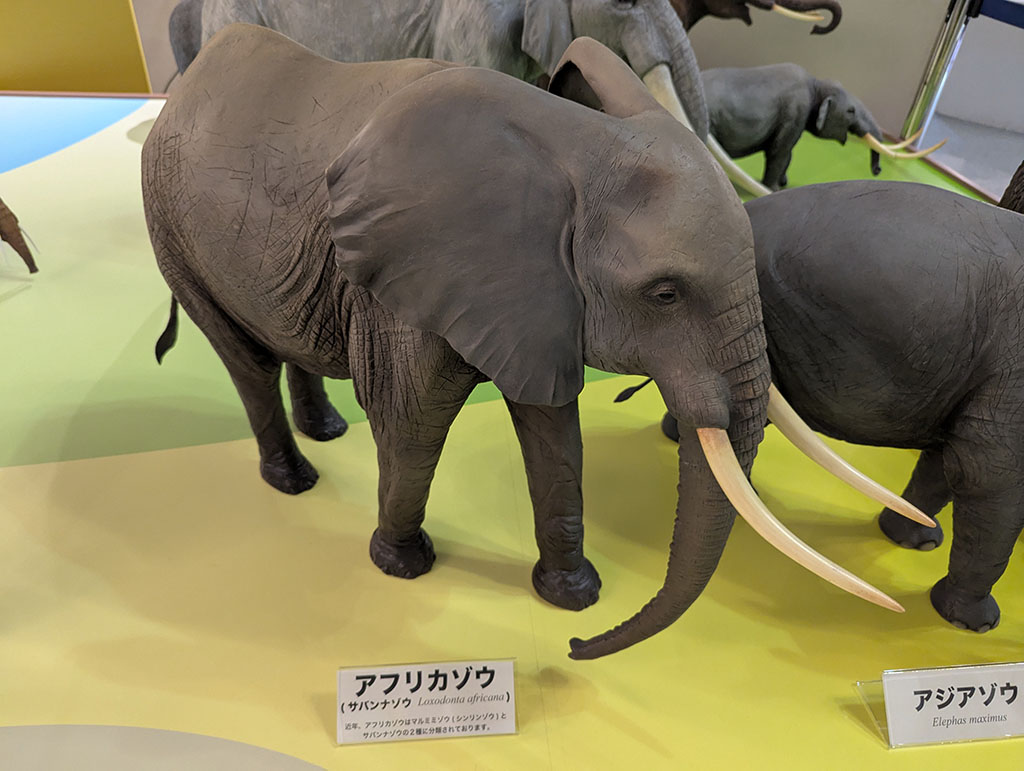

ナウマンゾウの大きさは、現在のアジアゾウと同じか少し小さいぐらいでした。熱帯に住むアフリカゾウ(サバンナゾウ、マルミミゾウ=シンリンゾウ)やアジアゾウには体毛がありませんが、忠類ナウマンゾウが生きていた約12万年前の北海道は現在と同じような環境でしたので、冬の朝晩は氷点下が続いていました。そのため、北海道にいたナウマンゾウには全身に毛があったと推定されています。季節に合わせて換毛をしていたでしょう。また、凍傷を避けるため、耳はあまり大きくなかったと思われます。

ナウマンゾウの橈骨はおでこが大きく張り出してるから、頭の毛はベレー帽のように見えたはず。そのベレー帽のような毛もきっと季節に合わせて衣替えしてたんだね。

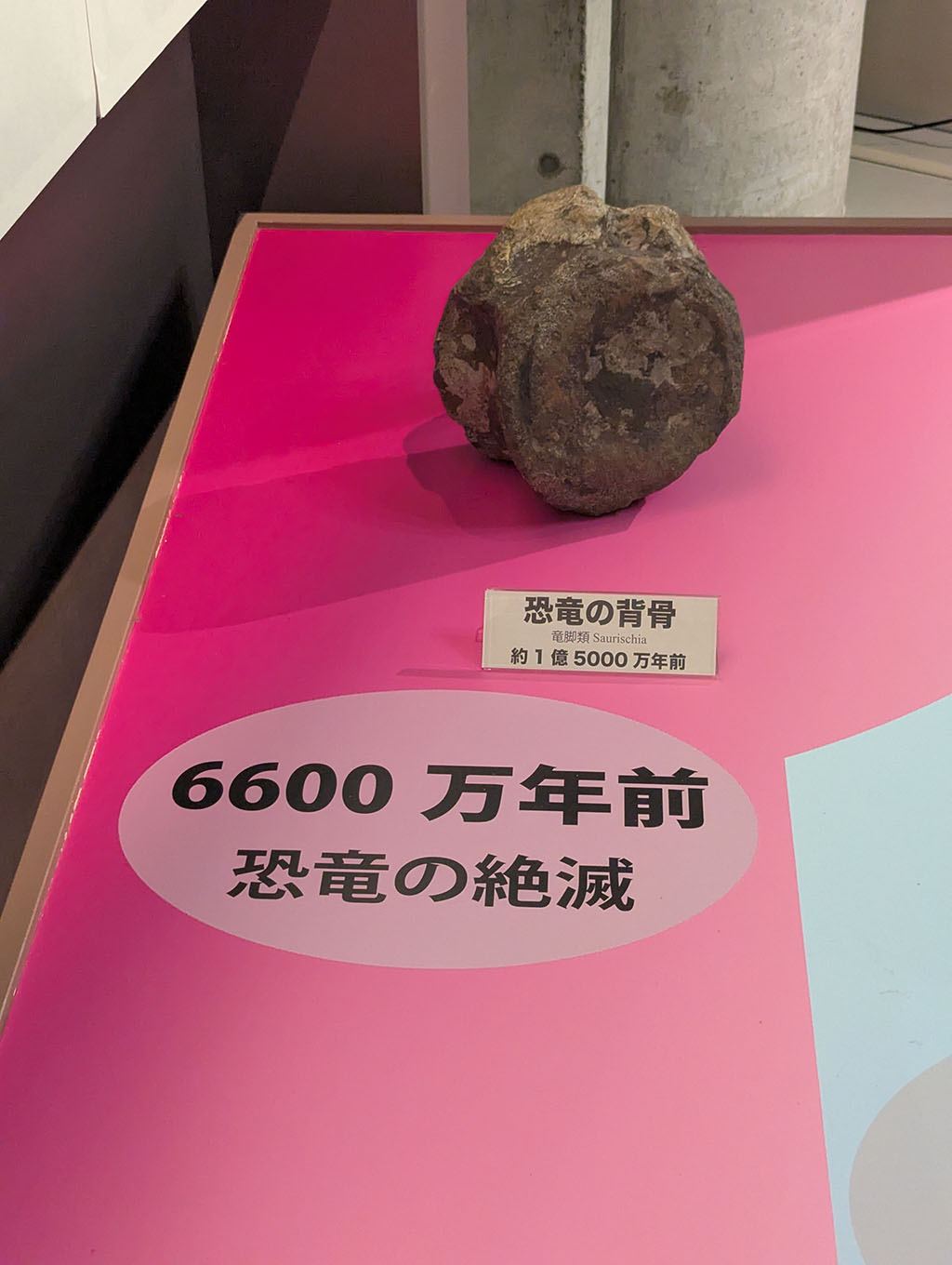

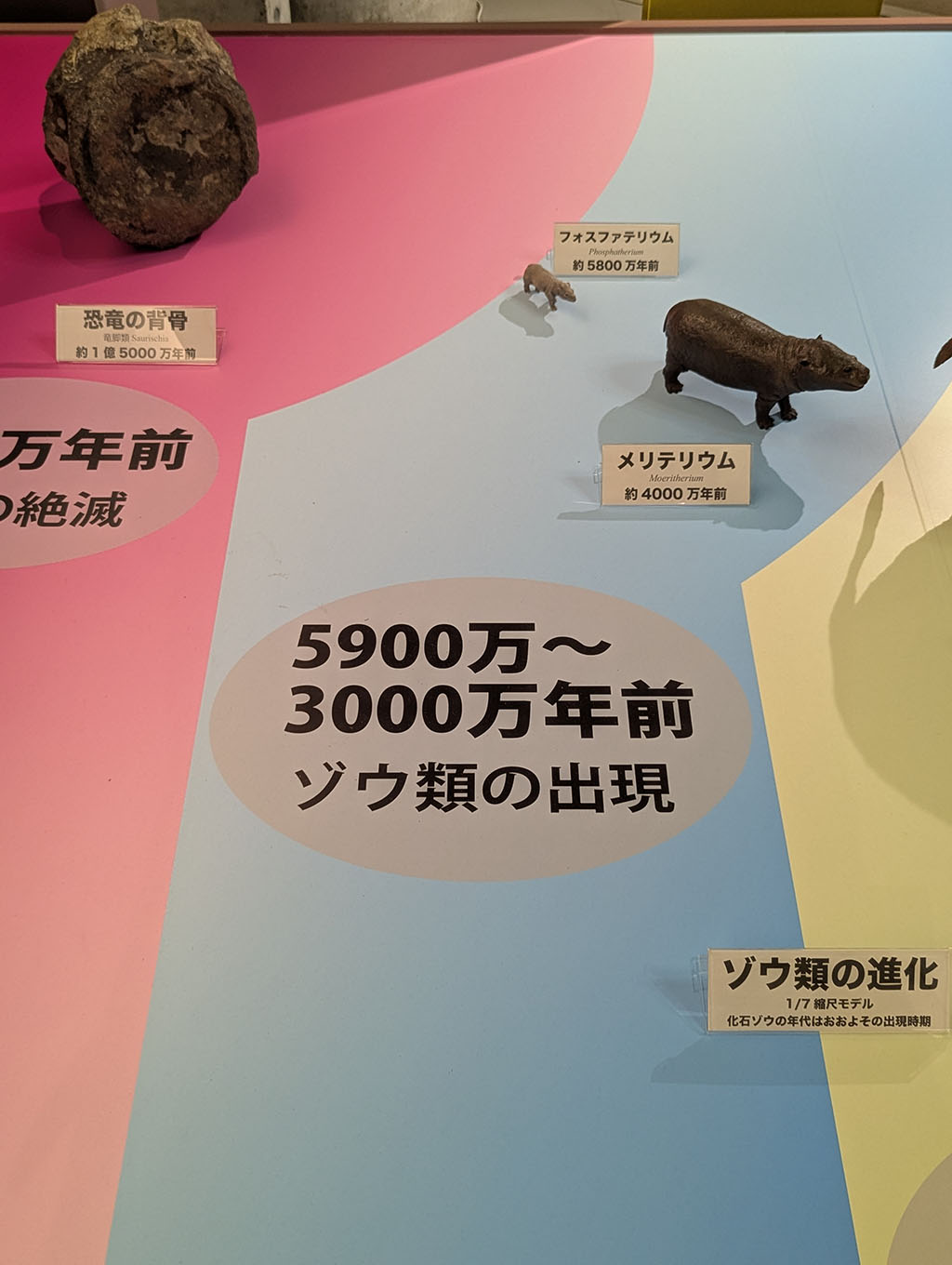

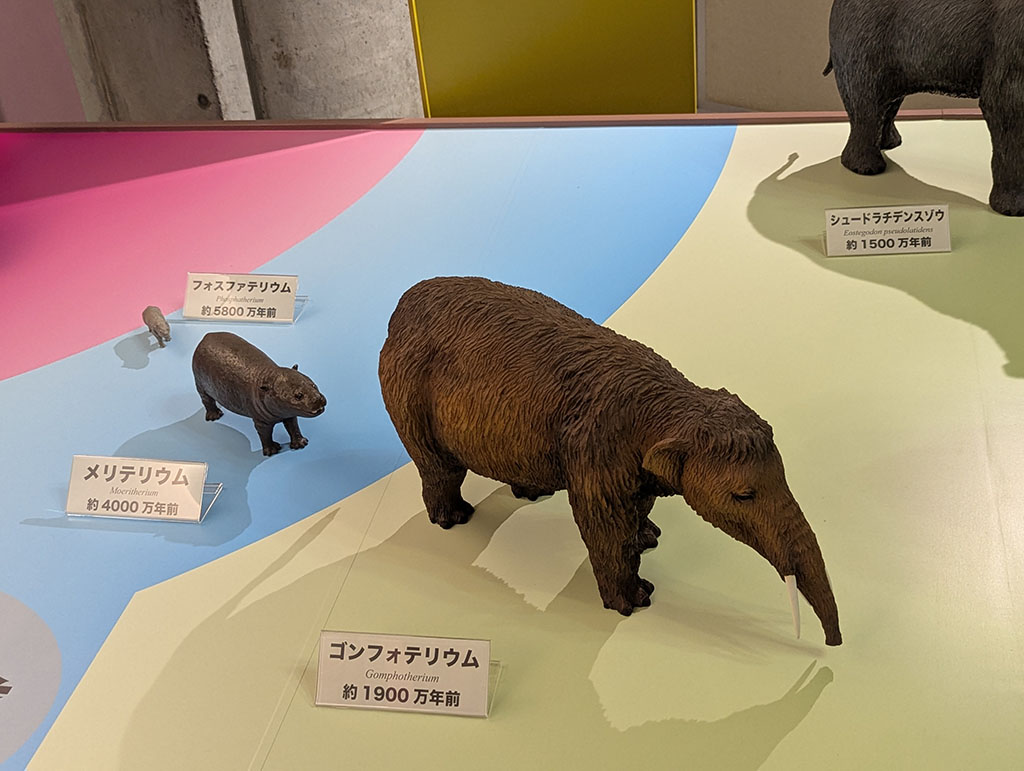

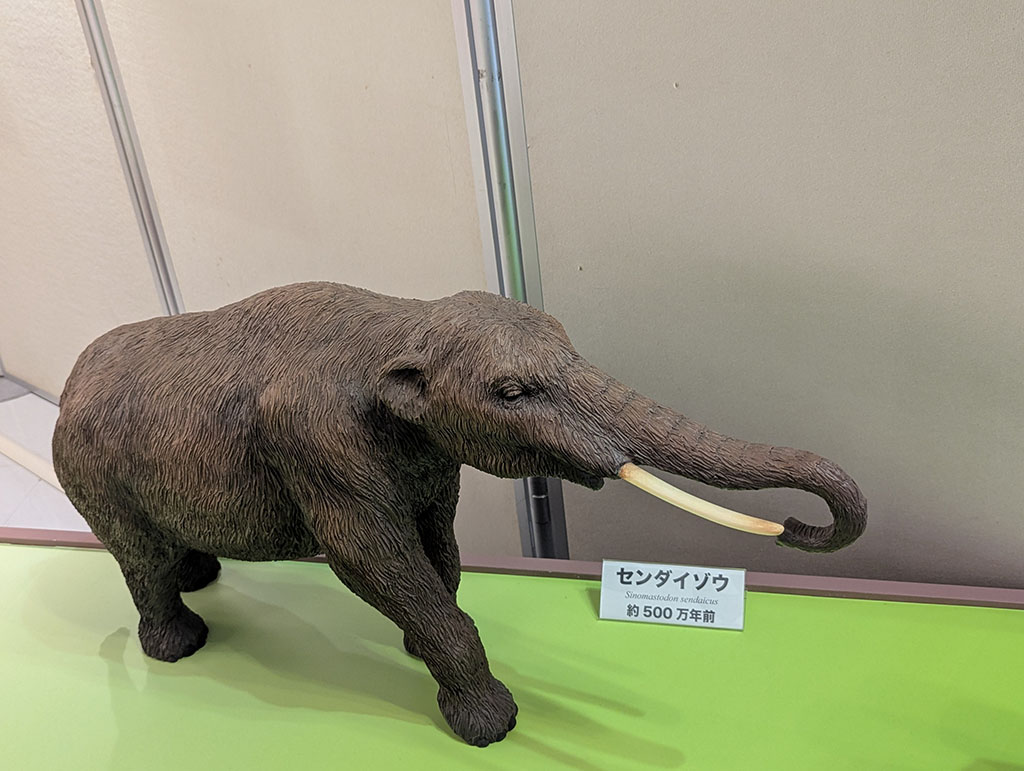

ゾウ類の出現

ゾウ類の祖先は恐竜絶滅後の約5900万年前にアフリカ北部で誕生しました。原始的なゾウ類は体毛が1mも満たない大きさで、鼻も長くありませんでした。そして、現在のカバのように、1日の大半を水の中で過ごす水生〜半水生で約3500万年前までそのような生活を続けたグループがいた可能性があります。

日本への渡来

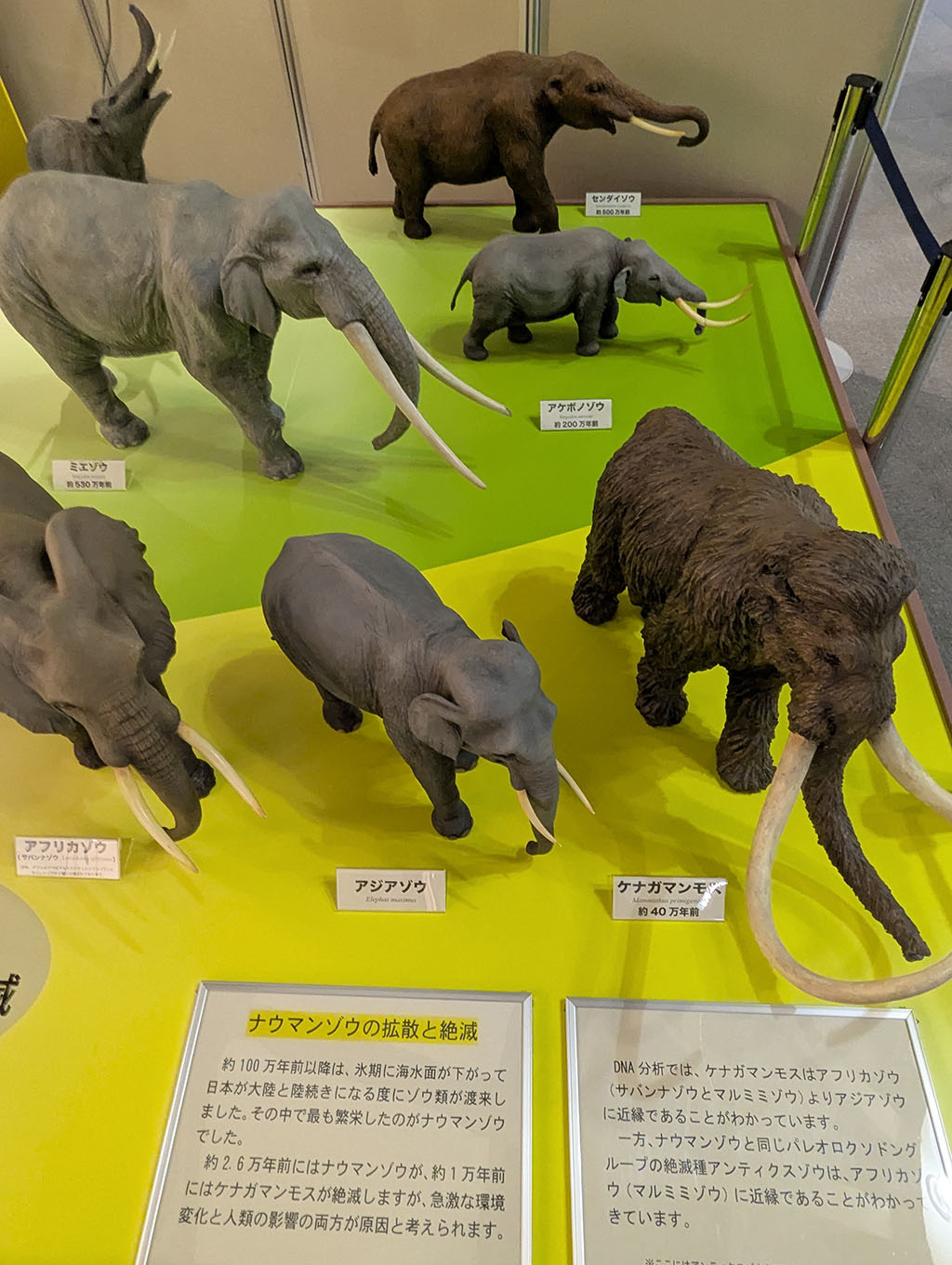

水辺から草原、森林へ進出し、やがてアフリカからユーラシアへ旅立ったゾウ類は、約1900万年前には日本にも到達します。その後も大陸から様々なゾウ類が日本に来ては独自の進化をします。例えば、中国から渡ってきたコウガゾウが日本固有のミエゾウになり、さらには小型化してアケボノゾウになりました。

ナウマンゾウの拡散と絶滅

約100万年前以降は、氷期に海水面が下がって日本が大陸と陸続きになる度にゾウ類が渡来しました。約2.6万年前にはナウマンゾウが、約1万年前にはケナガマンモスが絶滅しますが、急激な環境と人類の影響の両方が原因と考えられます。

DNA分析では、ケナガマンモスはアフリカゾウよりアジアゾウに近縁であることがわかっています。一方、ナウマンゾウと同じパレオロクソドングループの絶滅種アンディクスゾウは、アフリカゾウ(マルミミゾウ)に近縁であることがわかっています。

4、忠類ナウマンゾウの研究

1980年までの研究では、忠類ナウマン象の年齢は若い成獣とされ、また、沼地に足を取られて動けなくなり、そのまま埋没したとされていました。しかし、2000年代に入ると、ゾウの化石の専門家である高橋啓一博士(滋賀県立琵琶湖博物館)が中心となって行われた研究によって、これらが覆ります。ここではその研究を紹介し、合わせて北海道のゾウ化石についても触れていきます。

「忠類ナウマン象」はオス?メス?

メスより切歯骨が大きく、左右に開いています。骨鼻口も切歯骨に突き上げられメスよりつぶれています。

ナウマンゾウのオスとメスでは、オスの方が長くて太い牙を持ってることが知られています。このため、立派な牙が出土している「忠類ナウマン像」はオスと考えられます。また、頭骨の切歯(キバを支える部分)やその情報の骨鼻口も雌雄で大きく形が異なるのですが、「忠類ナウマン象」は頭骨が道路工事(パワーシャベル」の影響でバラバラに砕けてしまったため確認ができません。しかし、幸いにもゾウ類は頭骨だけでなく、上腕骨についても雌雄差かあると判明し、その手法(上腕骨頭の角度測定)で確認された結果は「忠類ナウマン象」はオスで間違いないというものでした。ここにはメスの頭骨の写真とそのオスの頭骨が展示してありますので、雌雄差(切歯骨や骨鼻口の違い)を観察してみてください。

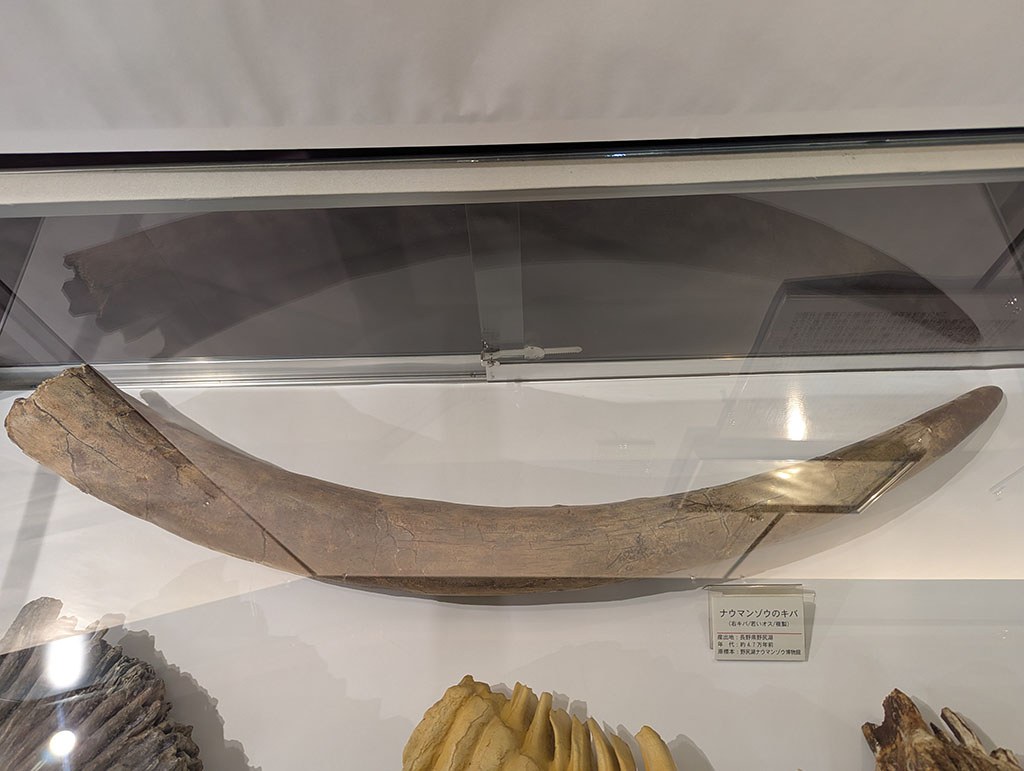

ナウマンゾウのキバ

キバは1950年〜60年代にも見つかっていましたが、ナウマンゾウかどうか当時は同定できませんでした。忠類では臼歯と一緒に発見されたことで、ナウマンゾウと同定でき、大人(壮年期以降)のオスのキバは湾曲とねじれがあることが初めて確認されました。ちなみにメスのキバはオスより細くて短く。また直線上です。

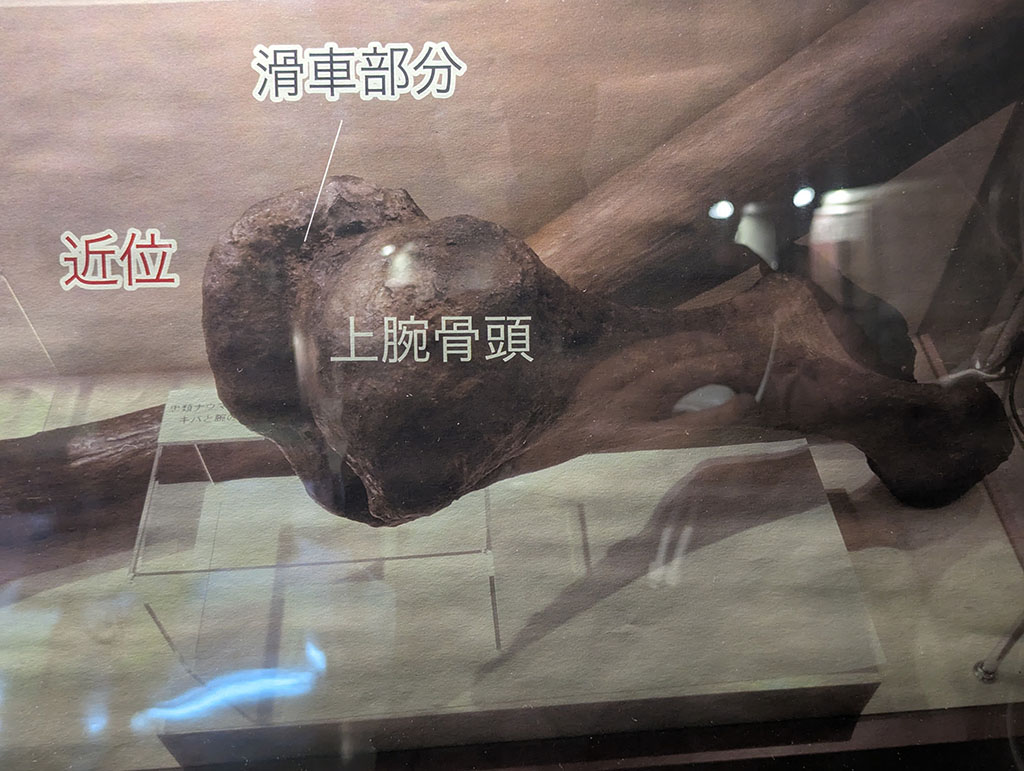

上腕骨頭

体の部位を表す用語に「近位」「遠位」があります。上腕骨では肩側が近位に、ヒジ側が遠位となります。象はオスとメスで、上腕骨筋近位の丸い部分(骨頭)と滑車部分のなす角度が異なるため、化石の性別判断の材料になります。

忠類ナウマン象は何歳のゾウ?

忠類ナウマン象は1969年の発掘で臼歯が4つ発見され、1970年には排土置き場から臼歯が1個発見されました。当時の研究では1969年発見の歯はあまりすり減っていない。第2大歯とされ、1970年発見の歯は、まだ歯茎から顔を出していなかった未使用の第3第大歯(生涯で最後に生える歯)と同定されたことから、若い成獣とされてきました。しかし、高橋先生らの研究によって1969年発見の歯は元の大きさの半分程度になってしまうまですり減った第三大歯と判明し、50歳程度の老中であることが明らかになりました。象の平均寿命は約60歳、さらに各骨の成長具合(骨化)も現世の年老いたゾウと一致したのです。そして、1970年発券の歯は実はケナガマンモスの葉でした。詳細は後半の点字で紹介します。

実はケナガマンモスの歯だった!

1970年の発掘では、発掘が始まっていないにも関わらず崖(法面)を削った排土置き場から臼歯化石が1つ発見されました。当時は忠類ナウマン象の萌出していない第3大臼歯(若いオス)とされたのですが、2000年の高橋啓一博士の研究でケナガマンモスと判明しました。約4万6000〜4万5000年という年代測定値も得られ、この年代の地層は忠類ナウマン象が発掘された。約12万年前の層から7mも上にあり、発掘前に大規模に掘削した表層付近の土と共に排土置き場に運ばれたと考えられています。今のところ、日本ではナウマンゾウとケナガマンモスのその両方が発見されているのは、本町と北広島市だけで大変貴重な場所といえます。

ケナガマンモス

ケナガマンモスは数十万年前にシベリアで出現しました。永久凍土から発見される「冷凍標本」によって、長い体毛や小さな耳、短い尻尾など寒冷環境に適用した体であったことが分かっています。数万年前の氷期に海水面が下がると、水深の浅い間宮海峡と宗谷海峡は陸化したため、ケナガマンモスはサハリン経由で北海道に南下することができました。一方、津軽海峡は水深が深いため存在しており、幅が狭くなった分、流れは急でした。本州以南では化石が見されませんが、長い体毛で泳ぎきることができなかったからかもしれません。

シベリアでは大草原に住み、草が主力主食でしたが、氷期の北海道は針葉樹林が発達しており、樹皮や若木も普通に食べていたと推定されます。

※島根県沖の海底で臼歯が発見されていますが、大量から流されてきたと考えられています。

忠類ナウマン象は洪水で流されて埋没した

忠類ナウマン象が死んだ場所の地形は、近年の研究によってこ洪水時に北から土砂が流れ込む河川沿いの低地だったことがわかりました。骨化石近くで発見された材化石の長軸方向からも同様な水流が復元できます。そして、ゾウ化石は右の前足と後ろ足の各骨が関節した位置にあり、また右半身より左半身の骨が多く破損していました。これらのことから右半身を下にして横たわっていた死体に洪水が流れ込み、白骨化が進んでいた左半身の骨が流され、散らばった後に右半身骨が皮膚や腱で関節したまま流されたと想像されます。肩や腰の骨は流される過程で回転したようです。こうして礫を多く含む砂泥の中に一気に埋まり、その後も洪水が何度も起きて、大量の土砂が短時間で積み重なったため、その重みで骨が押されて扁平に変形していたのです。

腰頭などの大きな骨は一度の洪水(砂泥)では完全に埋まらず、水が引いた後、土の上に少し骨が見えていた期間があったのかもしれません。

約12万年前、大雨が続いた夏のある日、河原で右半身を下にして死んでいった忠類ナウマン象。左半身の白骨化が進んでた死体の背後には川からあふれた洪水が迫っています。

このジオラマの河川の石は全て忠類ナウマン象化石が埋まっていた地層から採取した約12万年前の石を使用しています。

肋骨と椎骨はどこに?

忠類ナウマンゾウの化石骨は発掘当時の報告書によると「主要部のほとんどが産出し、全体も70〜80% を占める」となっています。しかし、現生ゾウ類では左右で38〜40本ある肋骨が発掘図面上では12〜13本だけ(掘り上げることができたのは3本 +プラス破片)同じく現生ゾウ類では首から腰まで30個以上ある椎骨は7個しか発掘されていません。報告書では「化石は水分の地層中にあったため軟らかく肋骨や椎骨、指骨の多くは泥塊状となり発掘が不可能であった」とされているものの、そもそも現場で確認できた数が少なすぎます。おそらく他の肋骨と椎骨は最初に忠類ナウマン象を襲った洪水によって主要部の骨(1970年の発掘)からやや離れた下流側へ流されたと考えられます。

北海道のゾウ化石

北海道でナウマンゾウが発見されているのは5箇所(7例)で本町以外では歯しか見つかっていません。空知地方の雨竜町と栗山町産の年代は約12万年前、石狩地方の北広島産は約4万5000年前、オホーツク地方の湧別町産は約3万5000年前です。

ケナガマンモスの化石は8ヶ所(13例)で発見されていますが、全て歯です。産地が確実なものの中では、それは空知地方の由仁町産が最も古く(約4万9000年から4万7000年前)、日高地方のえりも町産が最も新しい年代(約2万3000年前)です。

これらのうち、北広島さんのナウマンゾウとケナガマンモスを用いた2012年の分析では、4万5000年頃に共存していた可能性が出てきました。

※この他、北広島市からは小型マンモス鬼、怒川モスモス祖先の臼歯も発見されています。

5.北海道初の足跡化石

ゾウたちの北海道への往来

ナウマンゾウが北海道へ北上してきた約12万年前、地球は温暖期で津軽海峡や宗谷海峡は今と同じように存在していました。そのため、ナウマンゾウは津軽海峡を泳いで渡ってきたことになります。その後、氷期になって極地の氷が増え、海水面が下がると、水深の浅い宗谷海峡が陸化したサハリン(や、大陸)と陸続きになったため、約4万9000年前にはケナガマンモスが南下してきました。氷期には多くのナウマンゾウが寒さを避けて、本州ね南下していたのか、化石記録は2例だけになります。その後、さらに寒冷化をするとナウマンゾウが姿を消し、約2万3000年前にはケナガマンモスもいなくなります。しかし、大陸ではまだケナガマンモスが生きていて、宗谷海峡も18000年前頃までは陸地でしたので、将来この年代に近い化石が北海道で発見されるかもしれません。

ゾウ、シカ、そして、、、

忠類ナウマン象化石の発掘地では2007年〜08年の地質調査で北海道で初めて足跡化石が発見されました。足跡は何十個もあり、2019年から発掘しています。今のところ2歩、3歩と行跡が追える足跡は見つかっていませんが、ゾウ類と偶蹄類(シカや牛など偶数の蹄を持つ哺乳類)の可能性が高い足跡があり、明らかにそれ以外の動物の足跡もあります。蹄跡の保存状態が悪く、動物は特定できてません。現時点で北海道では足跡化石が発見されているのは忠類だけです。

6.ナウマンゾウの復元

標本情報

| 標本番号 | 所蔵施設名 | 標本公開年(旧名称、旧所蔵ほか) | 所在地 |

|---|---|---|---|

| 第1号 | 北海道博物館 | 1972年(旧名称: 北海道開拓記念館) | 北海道札幌市 |

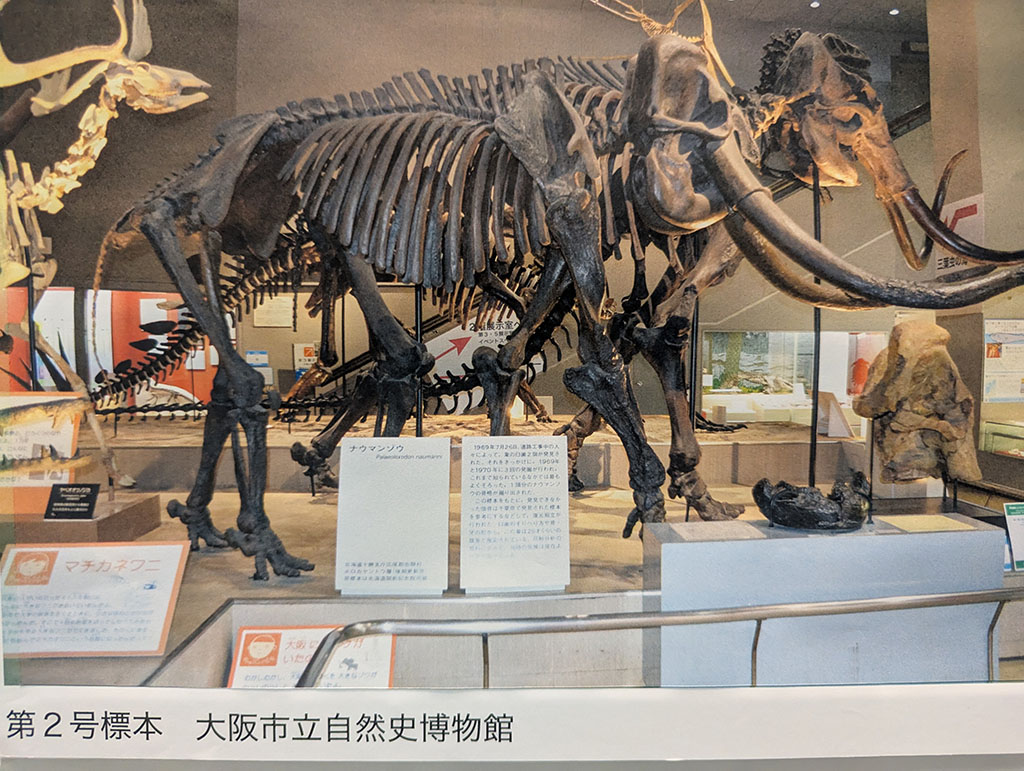

| 第2号 | 大阪市立自然史博物館 | 1973年 | 大阪府大阪市 |

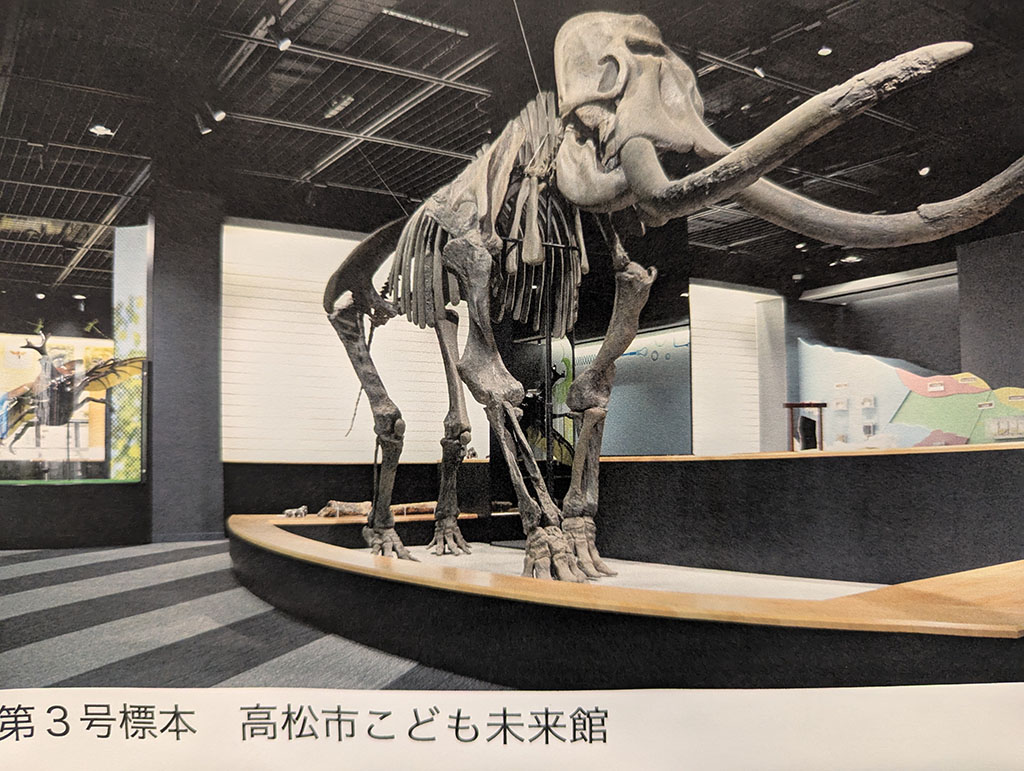

| 第3号 | 高松市こども未来館 | 1975年(旧名称: 高松市民文化センター) | 香川県高松市 |

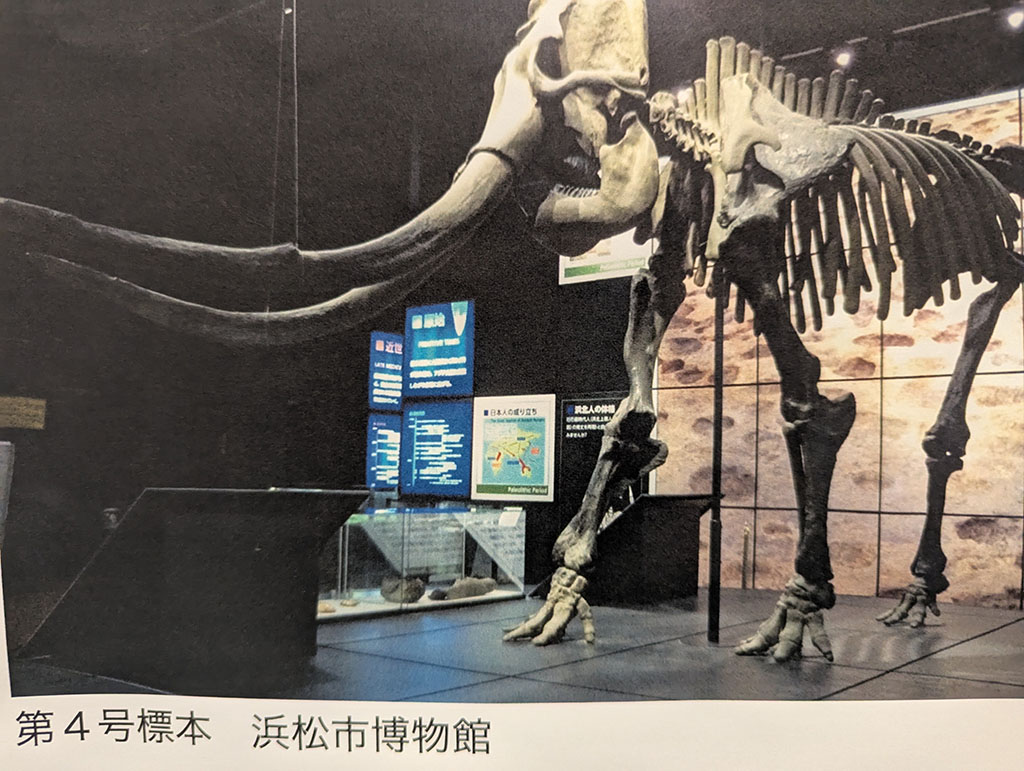

| 第4号 | 浜松市博物館 | 1979年 | 静岡県浜松市 |

| 第5号 | 忠類ナウマン象記念館 | 1979年: 忠類村コミュニティーセンター 1988年から忠類ナウマン象記念館で展示 | 北海道幕別町 |

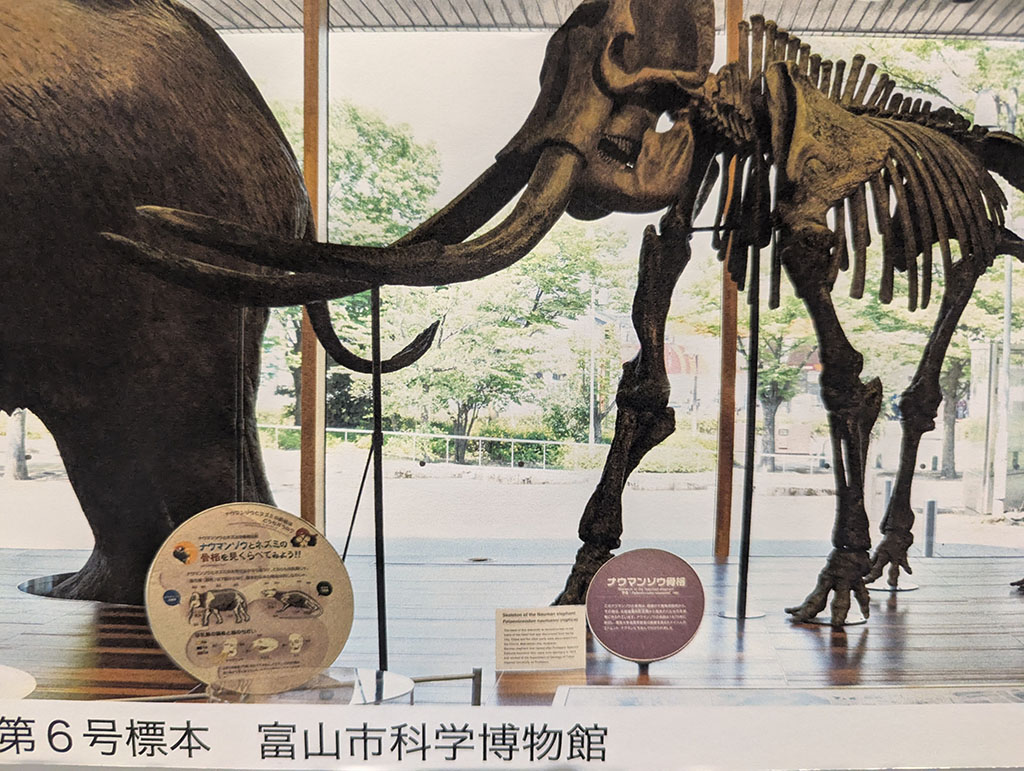

| 第6号 | 富山市科学博物館 | 1979年(旧名称: 富山市科学文化センター) | 富山県富山市 |

| 第7号 | 新潟県立自然科学館 | 1980年 | 新潟県新潟市 |

| 第8号 | 北九州市立自然史・歴史博物館 | 1981年 | 福岡県北九州市 |

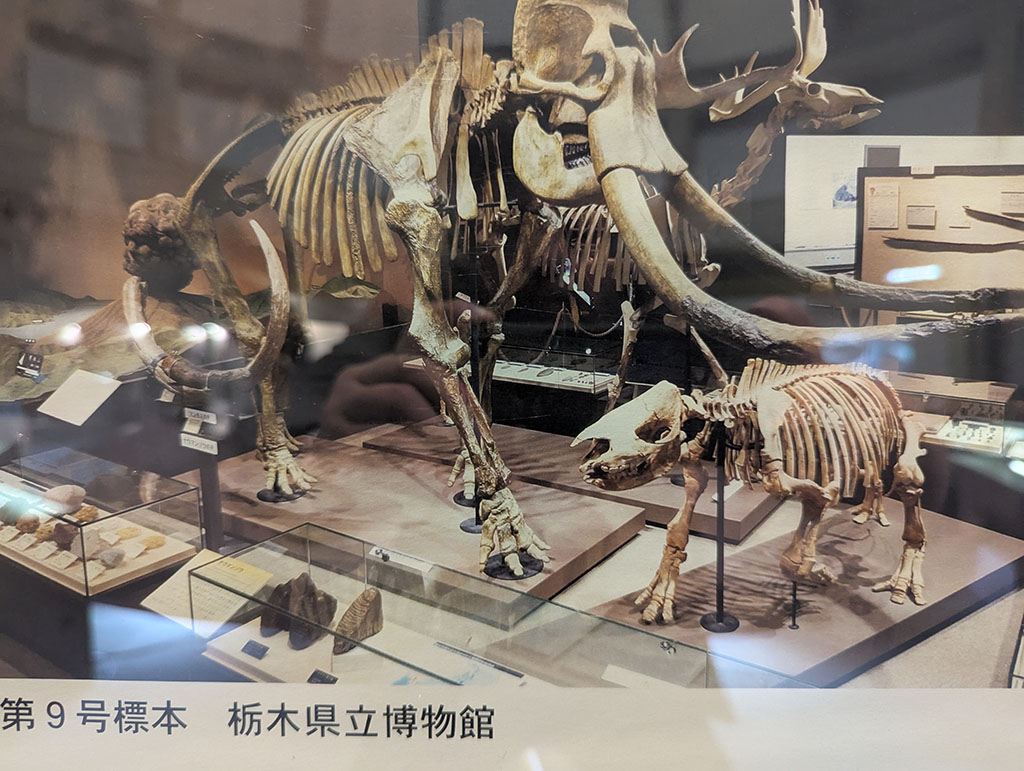

| 第9号 | 栃木県立博物館 | 1981年 ※同館は2024年から第20号標本も収蔵 | 栃木県宇都宮市 |

| 第10号 | 岐阜県博物館 | 1982年 | 岐阜県関市 |

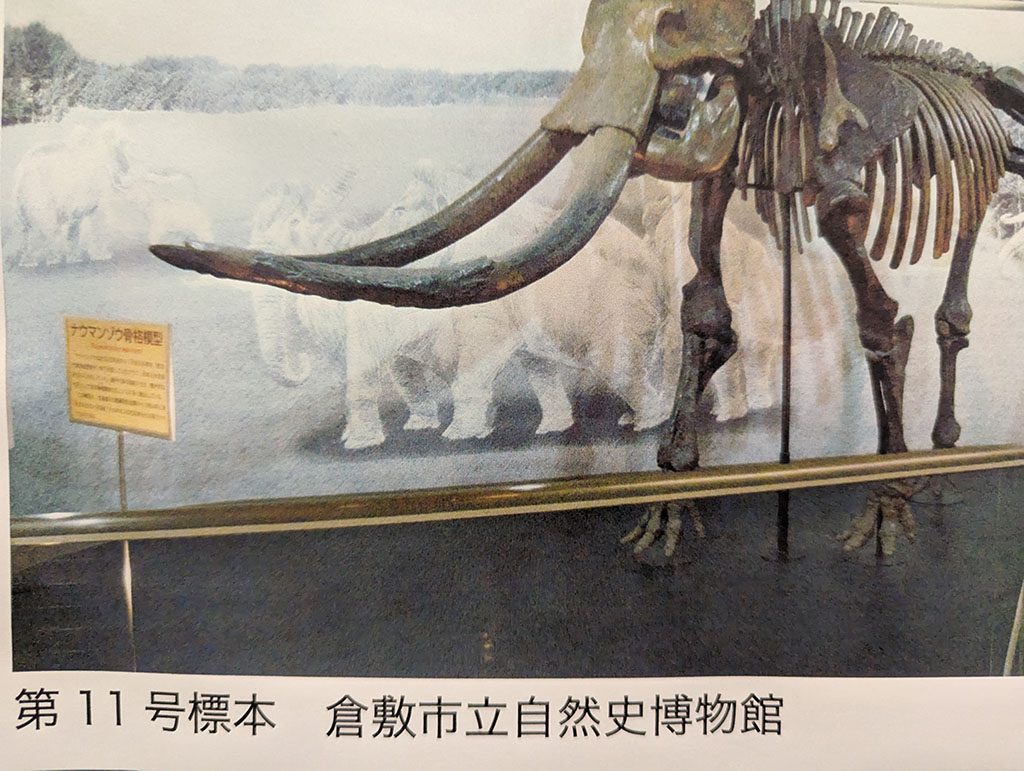

| 第11号 | 倉敷市立自然史博物館 | 1983年 | 岡山県倉敷市 |

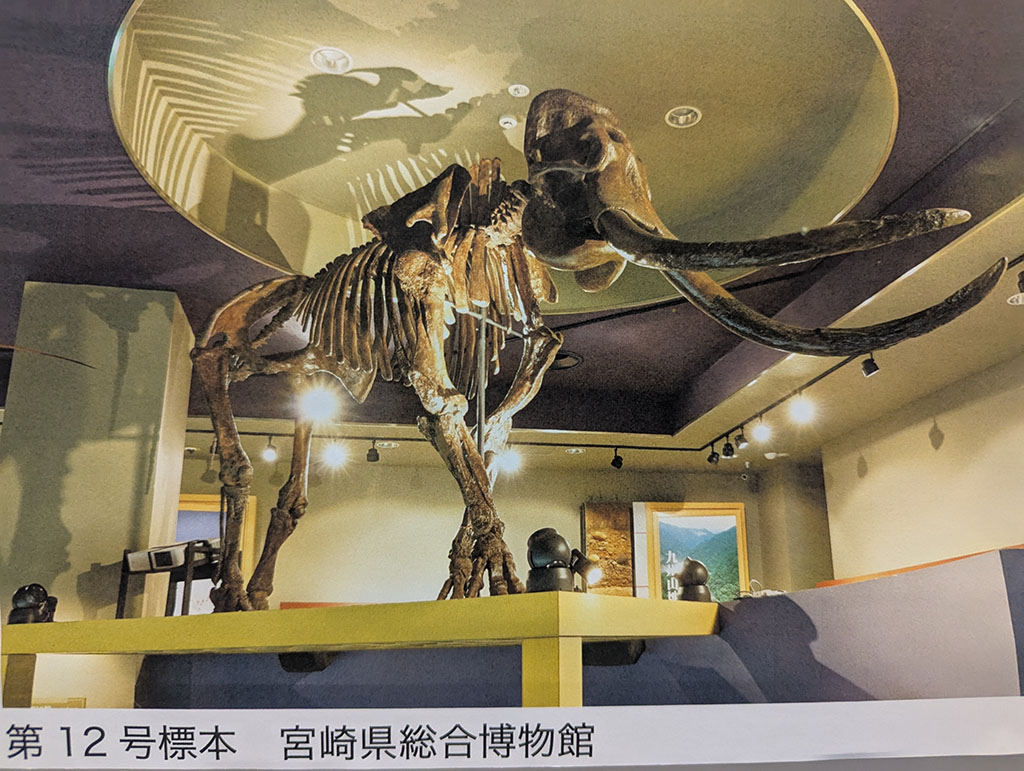

| 第12号 | 宮崎県総合博物館 | 1984年 | 宮崎県宮崎市 |

| 第13号 | クウェート教育科学博物館 | 1984年(旧名称: クウェート科学自然史博物館?) | クウェート市 |

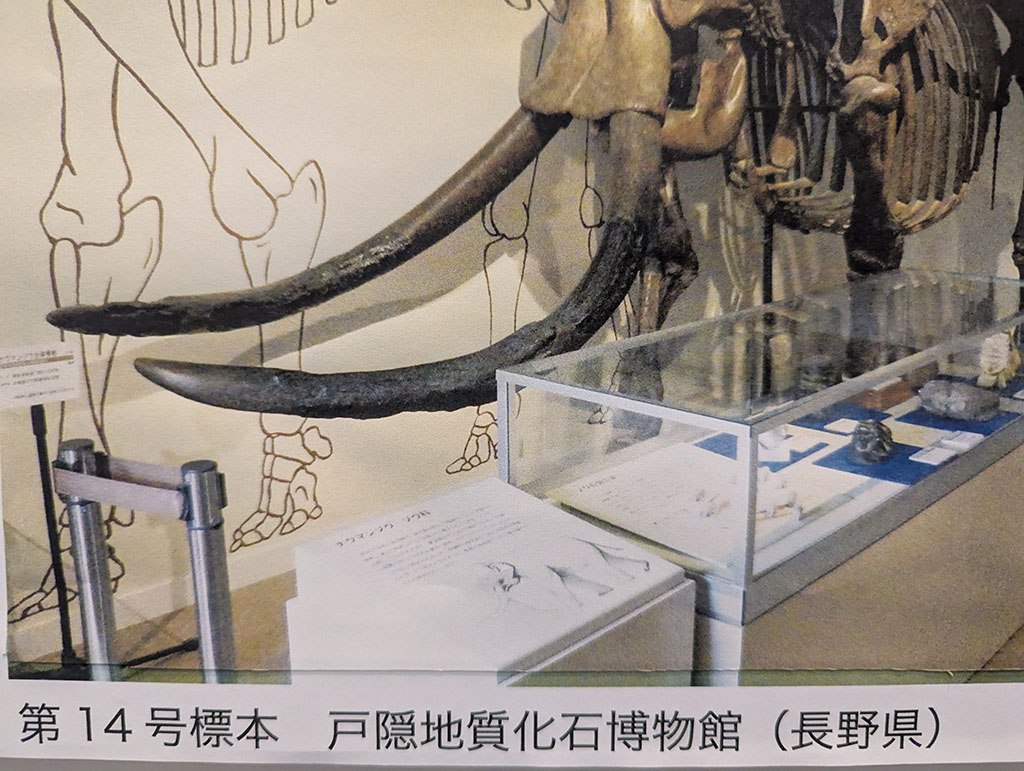

| 第14号 | 戸隠地質化石博物館 | 1985年: 長野市立博物館茶臼山自然史館(2007年閉館) 2008年から戸隠地質化石博物館で展示 | 長野県長野市 |

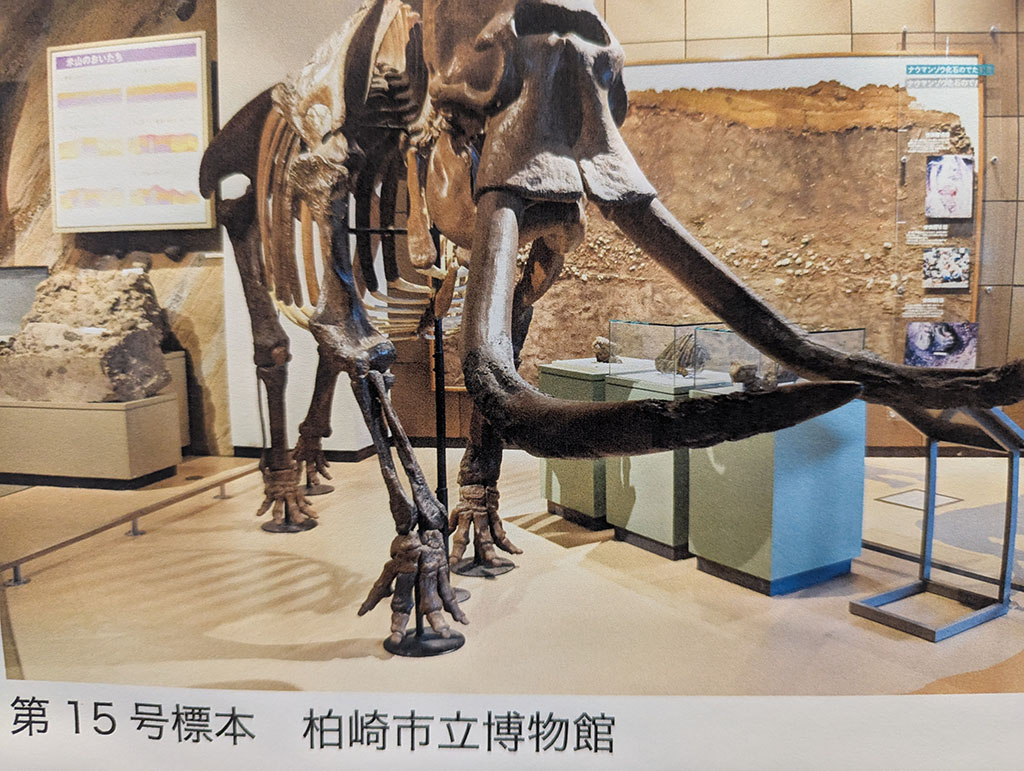

| 第15号 | 柏崎市立博物館 | 1985年 | 新潟県柏崎市 |

| 第16号 | 徳島県立博物館 | 1986年 | 徳島県徳島市 |

| 第17号 | 仙台市科学館 | 1991年 | 宮城県仙台市 |

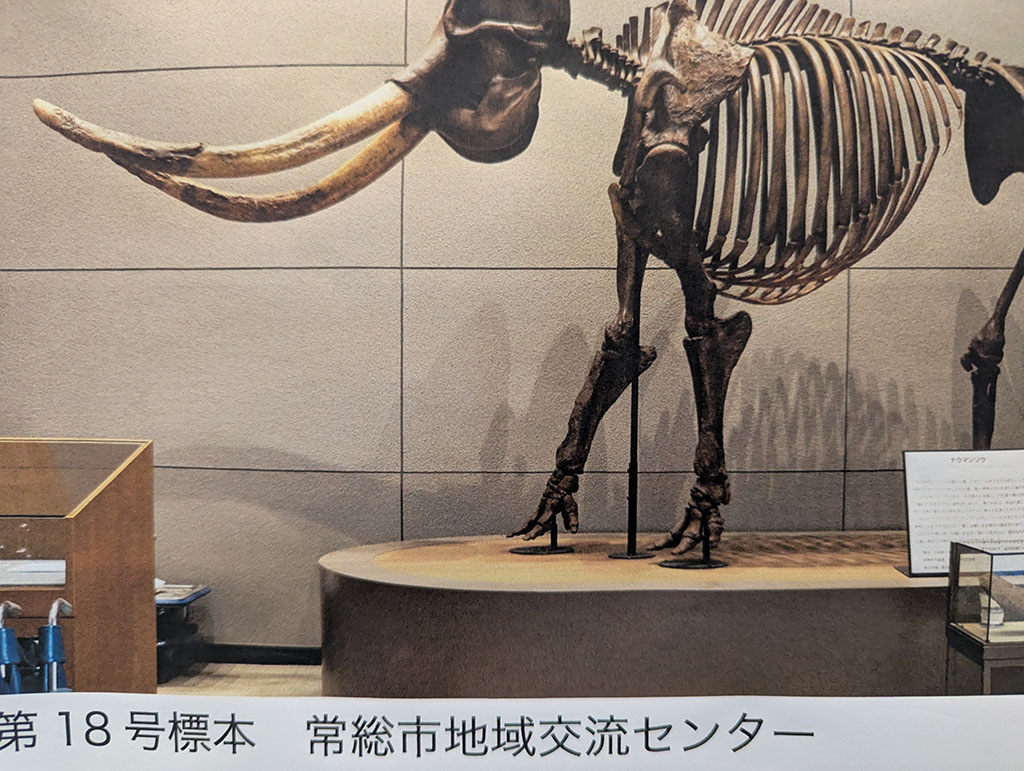

| 第18号 | 常総市地域交流センター | 1992年(旧名称: 石下町地域交流センター) | 茨城県常総市 |

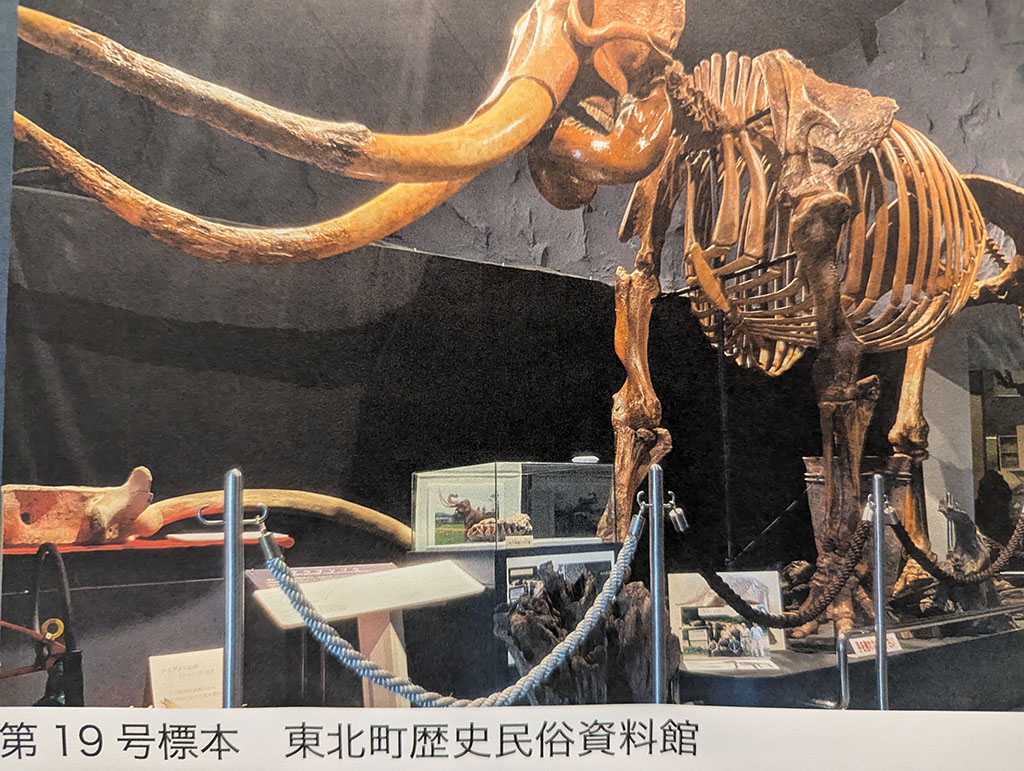

| 第19号 | 東北町歴史民俗資料館 | 1993年(旧名称: 上北町歴史民俗資料館) | 青森県東北町 |

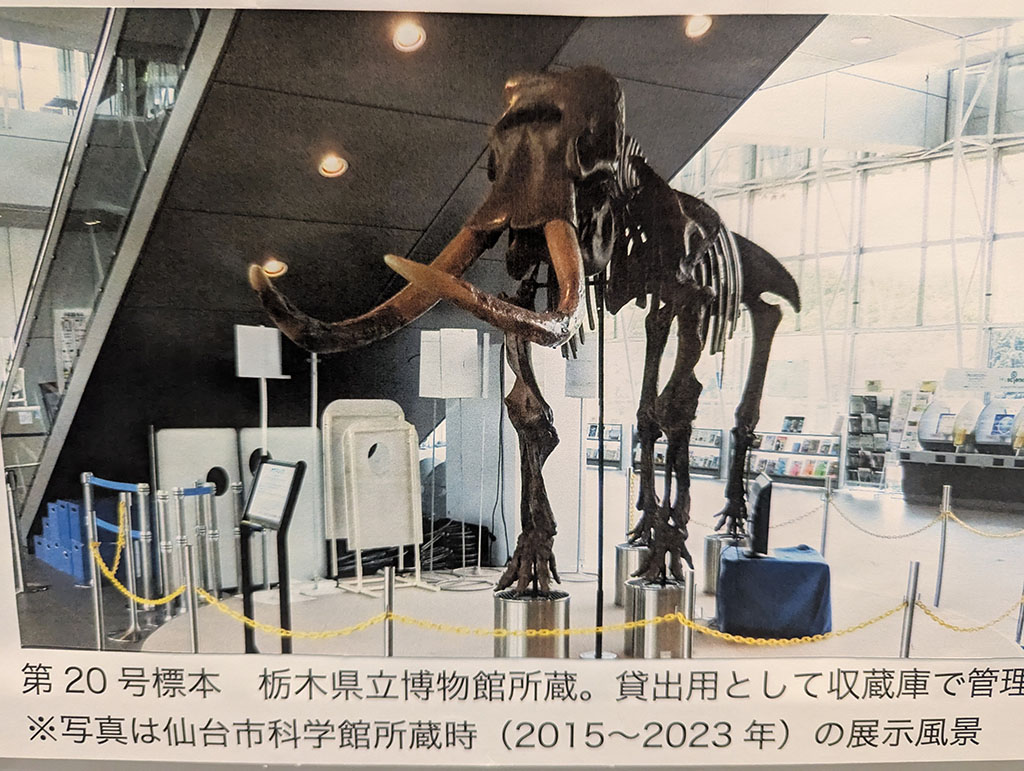

| 第20号 | 栃木県立博物館 | 1993年: 仙台、斎藤報恩会自然史博物館(2015年閉館) 2015~2024年まで仙台市科学館で展示されたのち、2024年からは栃木県立博物館で収蔵 | 栃木県宇都宮市 |

| 第21号 | きしわだ自然資料館 | 1994年 | 大阪府岸和田市 |

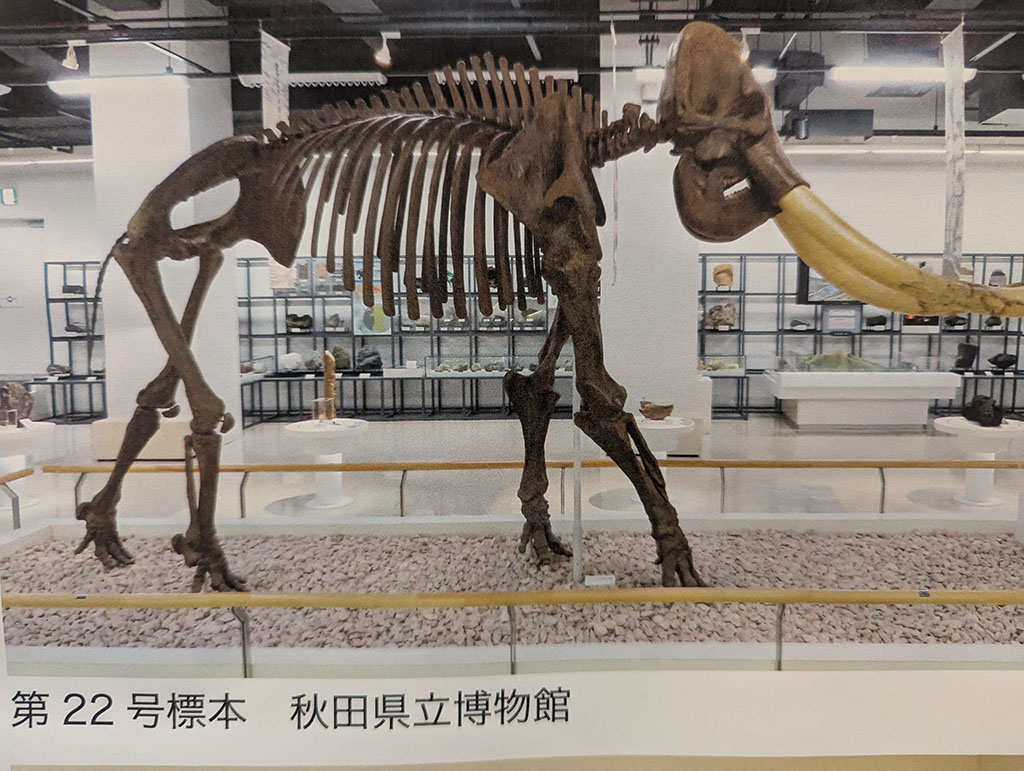

| 第22号 | 秋田県立博物館 | 2004年 | 秋田県秋田市 |

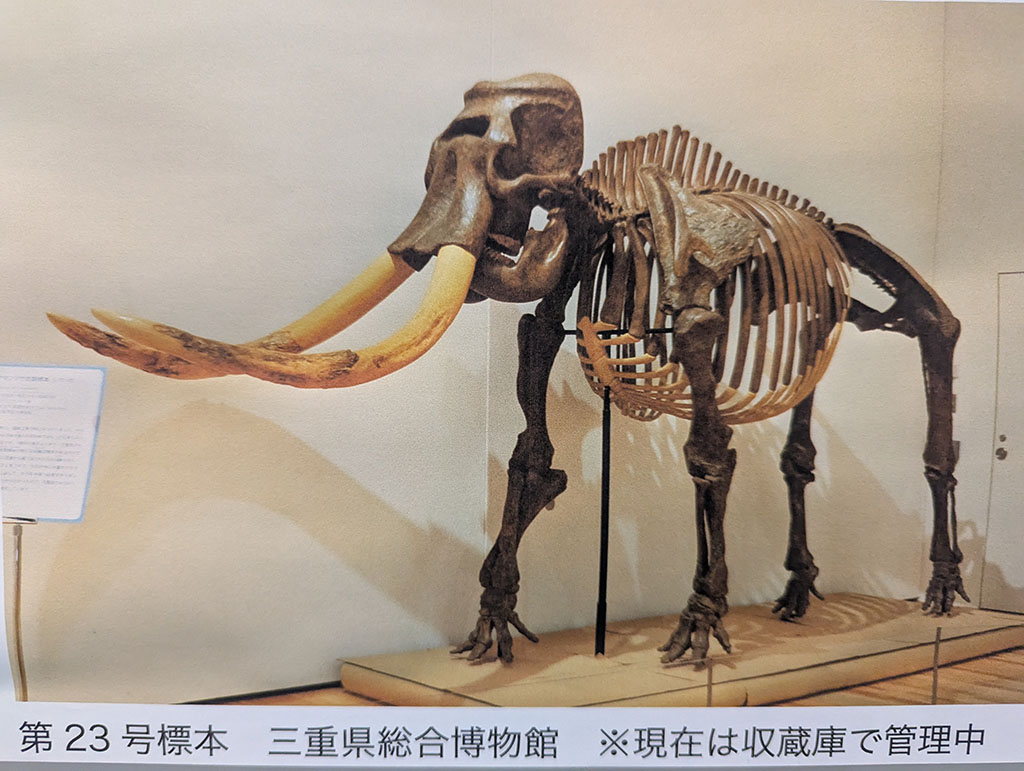

| 第23号 | 三重県総合博物館 | 2006年(旧名称: 三重県立博物館) | 三重県津市 |

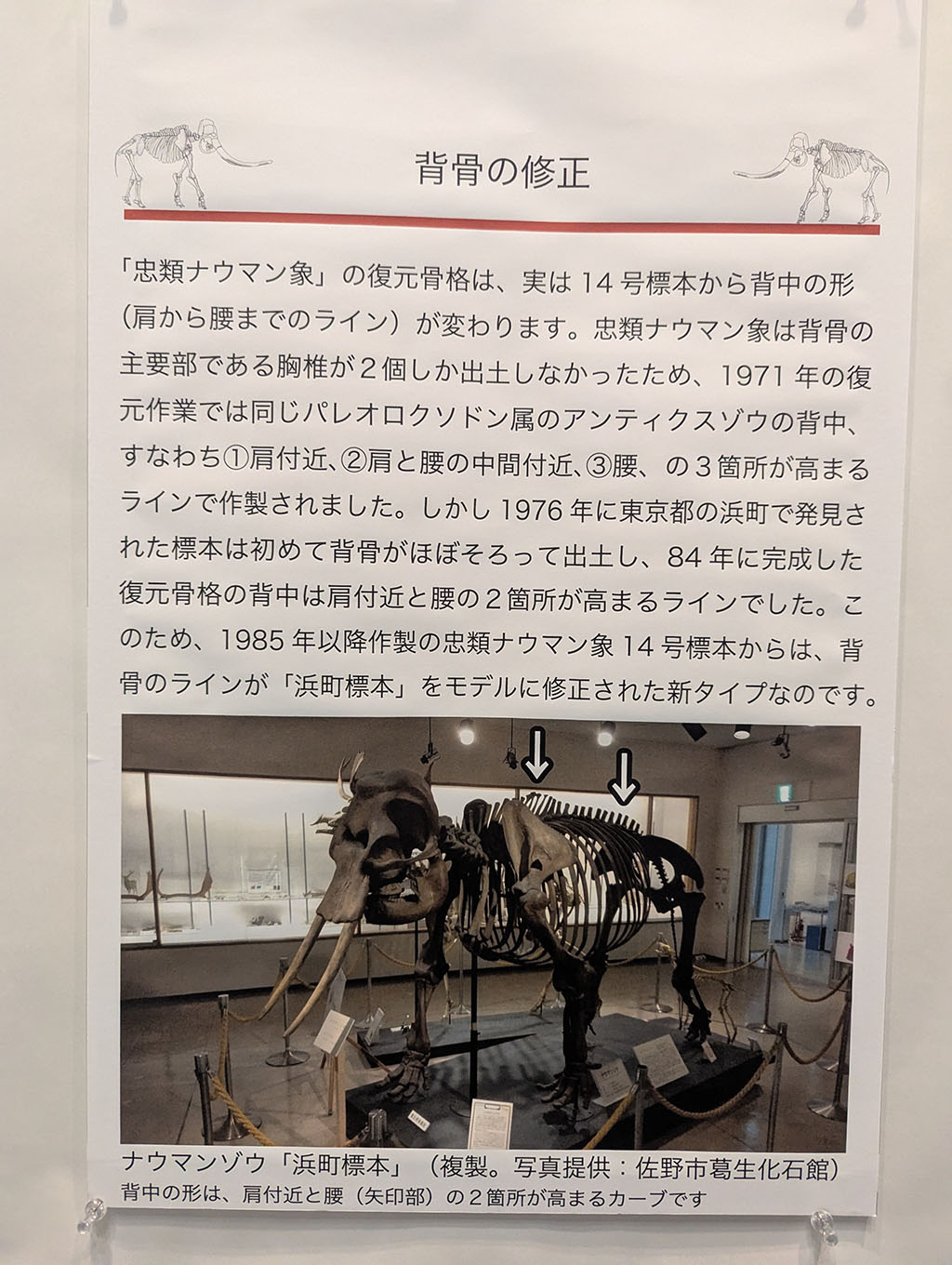

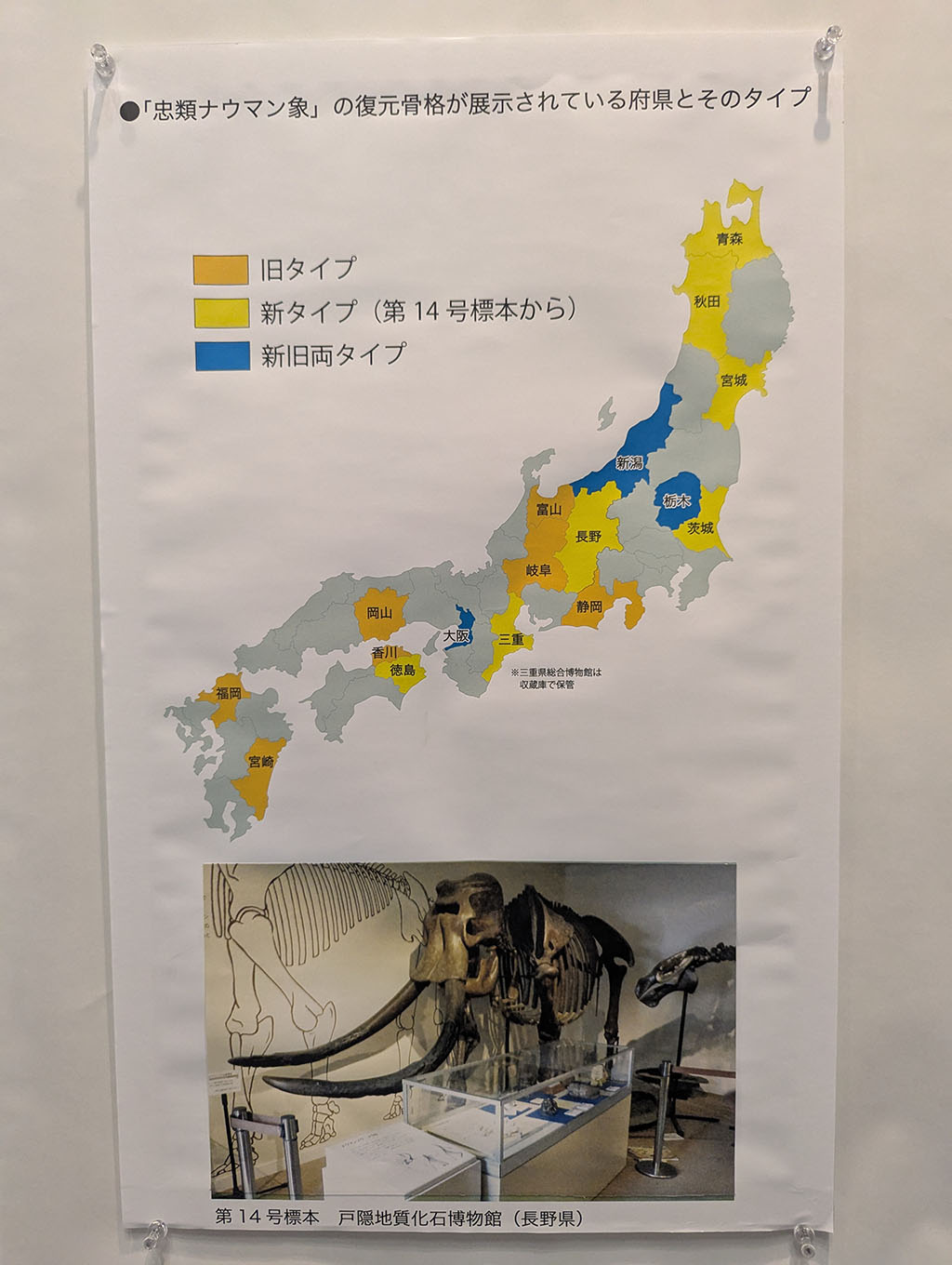

背骨の修正

「忠類ナウマン象」の復元骨格は、実は14号標本から背中の形 (肩から腰までのライン) が変わります。忠類ナウマン象は背骨の主要部である胸椎が2個しか出土しなかったため、1971年の復元作業では同じパレオロクソドン属のアンティクスゾウの背中、 すなわち①肩付近、②肩と腰の中間付近、③腰、の3箇所が高まるラインで作製されました。しかし1976年に東京都の浜町で発見された標本は初めて背骨がほぼそろって出土し、84年に完成した復元骨格の背中は肩付近と腰の2箇所が高まるラインでした。このため、1985年以降作製の忠類ナウマン象14号標本からは、背骨のラインが「浜町標本」をモデルに修正された新タイプなのです。

忠類ナウマン象の復元骨格が展示されている府県とそのタイプ

「忠類ナウマン象の復元骨格が展示されている府県」とそのタイプ