新西宮ヨットハーバー散策&酒蔵通りレポ:白鹿記念酒造博物館で学ぶ日本酒造り

西宮の魅力再発見

コンテンツ

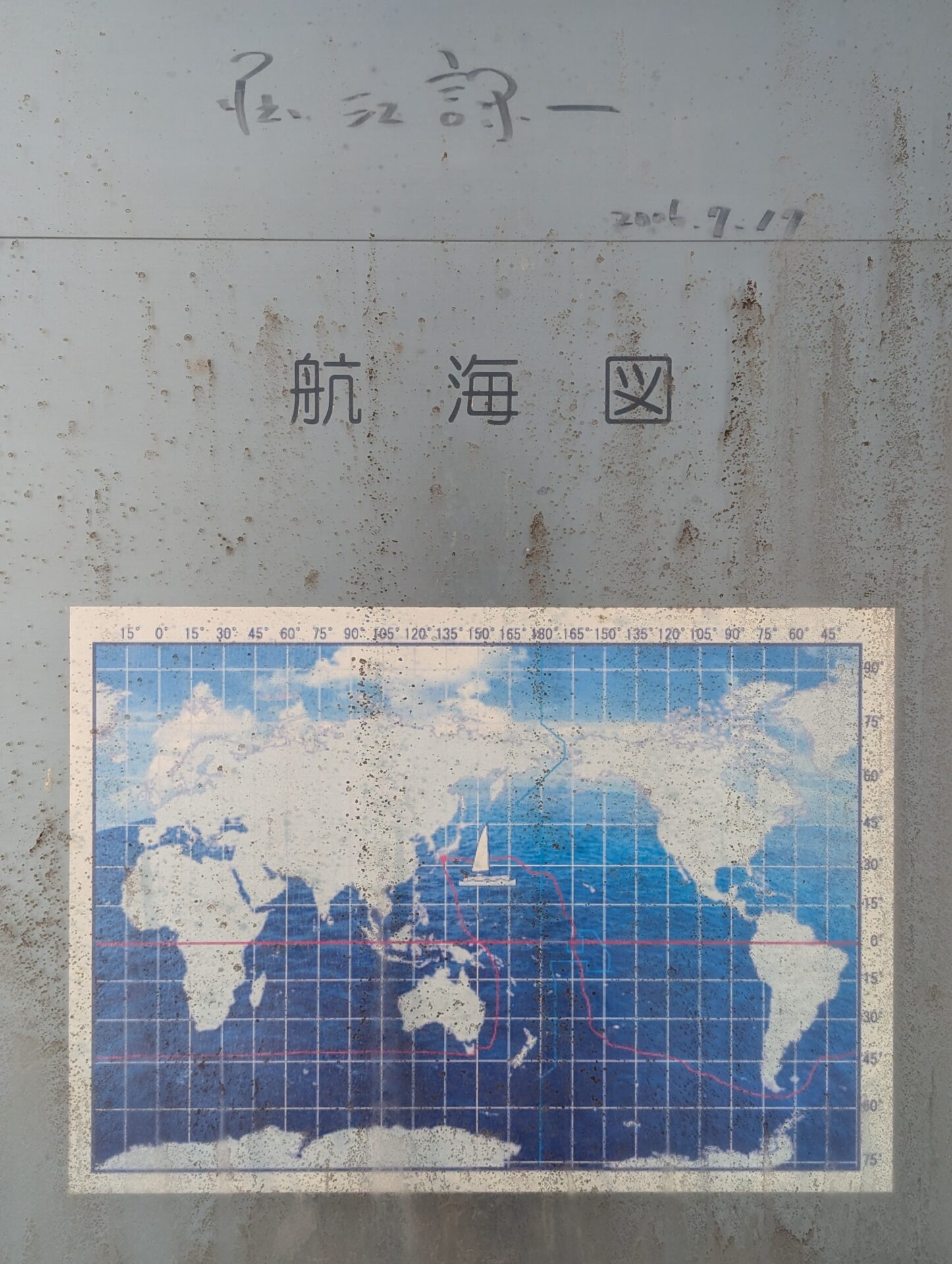

堀江謙一・単独無寄港世界一周(ケープ・ホーン東回り)

「SUNTORY マーメイド号の航海」

堀江謙一・1962年の単独太平洋横断

1962年、当時23歳の堀江謙一氏は、日本人初の単独無寄港太平洋横断を達成した。彼は全長約5.8メートルの小型ヨット「マーメイド号」に乗り、兵庫県西宮を出発。約94日間の航海を経て、アメリカ・サンフランシスコに到達した。航海中は嵐や食糧不足などの困難に直面したが、持ち前の精神力で乗り越えた。この偉業は世界的に注目され、日本の冒険史に名を刻んだ。彼の挑戦は、多くの人々に夢を追う勇気を与えた。

堀江謙一・2005年の単独無寄港世界一周(ケープ・ホーン東回り)

2005年、堀江謙一氏(当時66歳)は、「SUNTORY マーメイドII号」に乗り、日本人初となる単独無寄港世界一周(ケープ・ホーン東回り)を達成した。兵庫県西宮を出発し、南極海を経由して世界を一周。約5カ月半に及ぶ過酷な航海の末、無事にゴールへ帰還した。この航海では、風の力のみを利用する「エンジンレス」の挑戦を実現し、環境に優しい航海の可能性を示した。66歳での偉業は世界的に称賛され、彼の冒険精神が再び証明された。

マーメイド像

このマーメイド像は堀江謙一さんの太平洋横断(1962年)を記念し、敷島紡績(現シキボウ株式会社)が制作され、当初は社団法人関西ヨットクラブが所有管理されてました。その後、同法人より寄贈を受けた西宮市が西宮市立青少年生みの家(西波止町)に設置していたものを新西宮とハーバー株式会社へ寄託したものです。堀江さんを乗せたマーメイド号はここから約1.5km 北にある西宮港を出港し、94日間にも及ぶ航海の末に目的地であったサンフランシスコ港へ無事到着しました。堀江さんは世界で初めて、小型ヨットでの太平洋単独横断という偉業をなし遂げられました。

2007年11月西宮市(説明引用)

西宮浜から御前浜橋を渡る散策スタート

2025年1月26日(日)、本日は12時42分に西宮浜に車を駐車。

ここで大きく深呼吸してから、酒蔵通りへ向けて散策を開始する。

まずは西宮浜から御前浜橋を渡り、御前浜の気持ちよい景色を満喫。天気こそ良いものの、冷たい風が吹きつける。それでも広がる海辺の景色が心を癒やしてくれる。

兵庫県西宮市の西波止町と西宮浜を結ぶ跳開式の橋です。船舶の通行を考慮して橋桁が跳ね上がる構造になっており、西宮市のシンボルの一つとして知られています。美しい景観と機能性を兼ね備え、周辺には散策路や緑地が整備されているため、観光や地元住民の憩いの場としても親しまれています。

最初に立ち寄ろうと思っていた灘一(松竹梅酒造株式会社)が閉まっているではないか。ちょっと肩透かしを食らったが、気を取り直して酒蔵通りへ向かう。

白鹿クラシックスで味わう原酒&新米酒

白鹿クラシックスは「酒蔵のまち」西宮で350年以上続く酒蔵直営ならではのお酒や食品、酒器などを多数取り揃えるパイロット・ショップと『花と和食と日本酒と。』をコンセプトに、四季折々の料理や花が織りなす日本古来の季節の移ろいを楽しみながら食事できるレストランが併設されている。

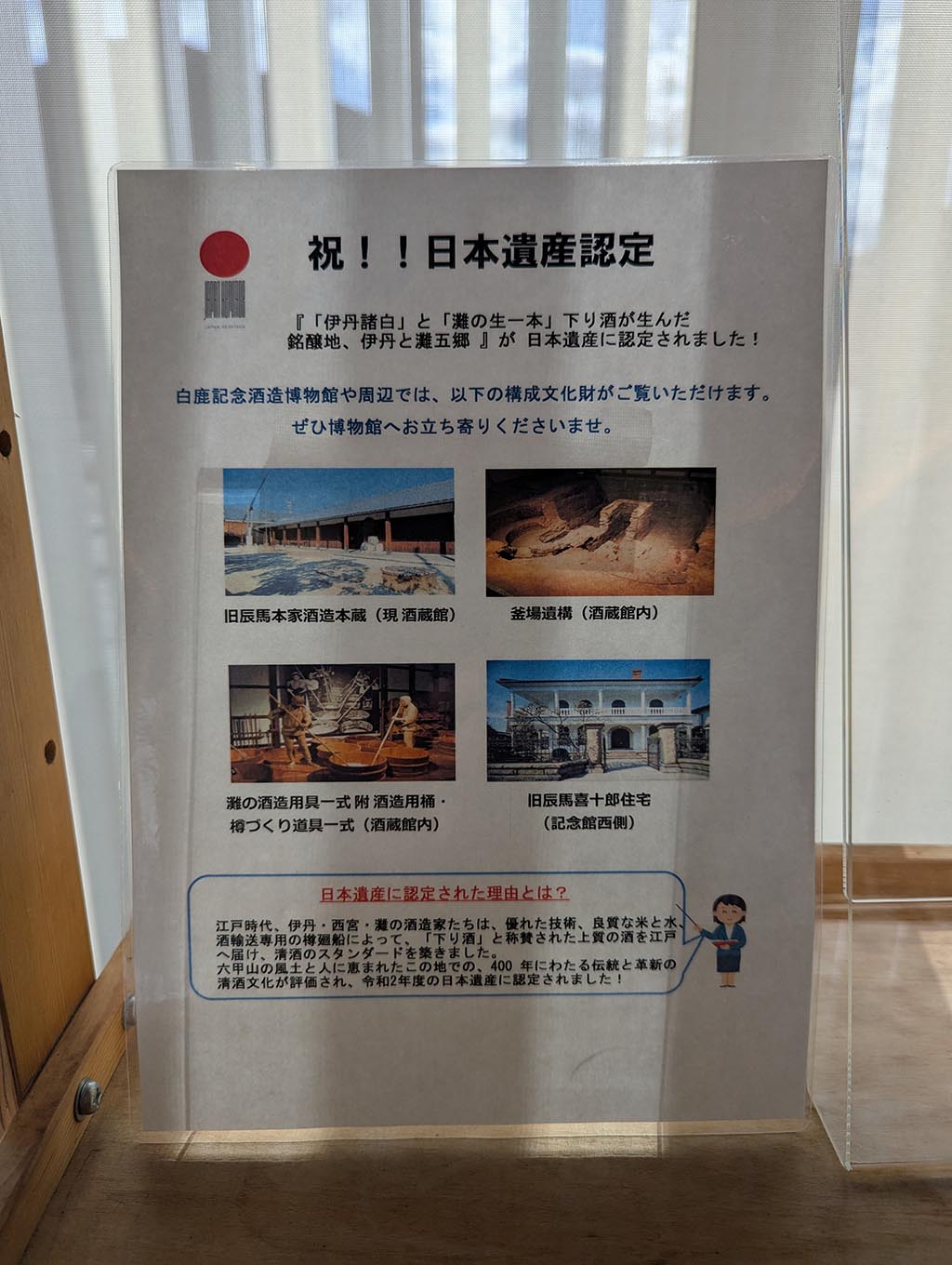

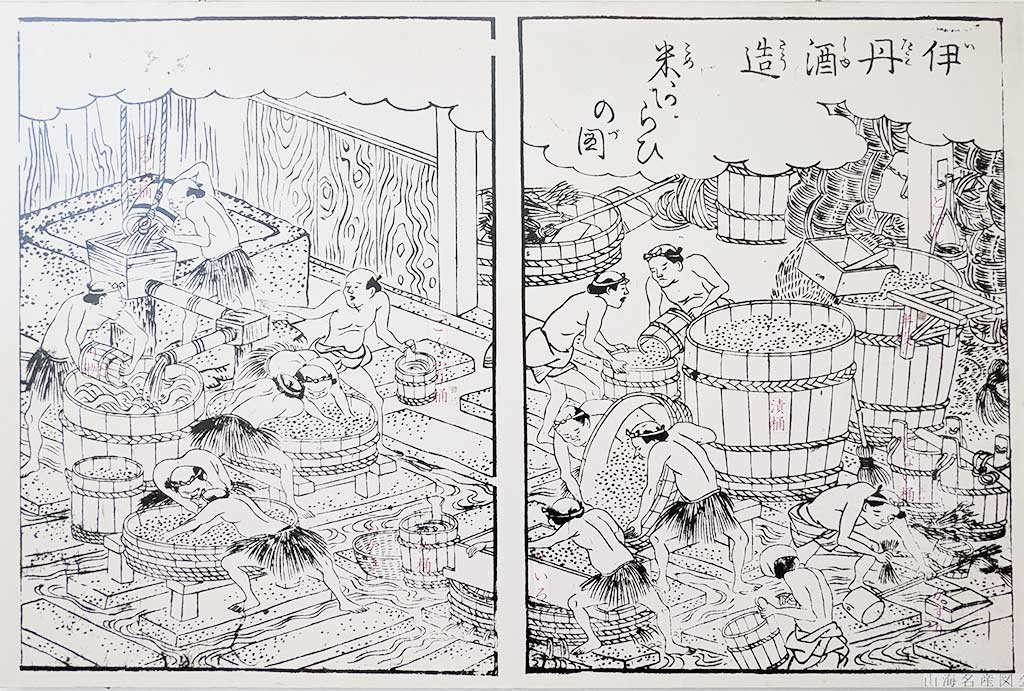

日本遺産認定『「伊丹諸白」と「灘の生本」 下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』

江戸時代、伊丹・西宮・灘の酒造家たちは、優れた技術、良質な米と水、 酒輸送専用の樽廻船によって、「下り酒」と称賛された上質の酒を江戸へ届け、清酒のスタンダードを築きました。 六甲山の風土と人に恵まれたこの地での、400年にわたる伝統と革新の清酒文化が評価され、令和2年度の日本遺産に認定されました!(説明引用)

山田錦 飲み比べ2種セット

白鹿クラシックスに到着後、まずは原酒と新米酒の飲み比べ(300円)。

新米新酒山田錦は、新米ならではの爽やかな酸味と軽やかな甘みが広がり、非常に飲みやすい。全体として軽快で華やかな印象だ。

一方、山田錦原酒は、新米新酒とは対照的に濃厚で重厚感のある味わいを持つ。原酒特有の力強いアルコール感と米の旨味が際立ち、深いコクが口の中に長く残る。

新米新酒山田錦が軽やかさと親しみやすさを提供する一方、山田錦原酒は深みと飲みごたえを追求した味わいである。それぞれの特徴を楽しみながら、場面や気分に応じて選びたい二つのお酒だ。

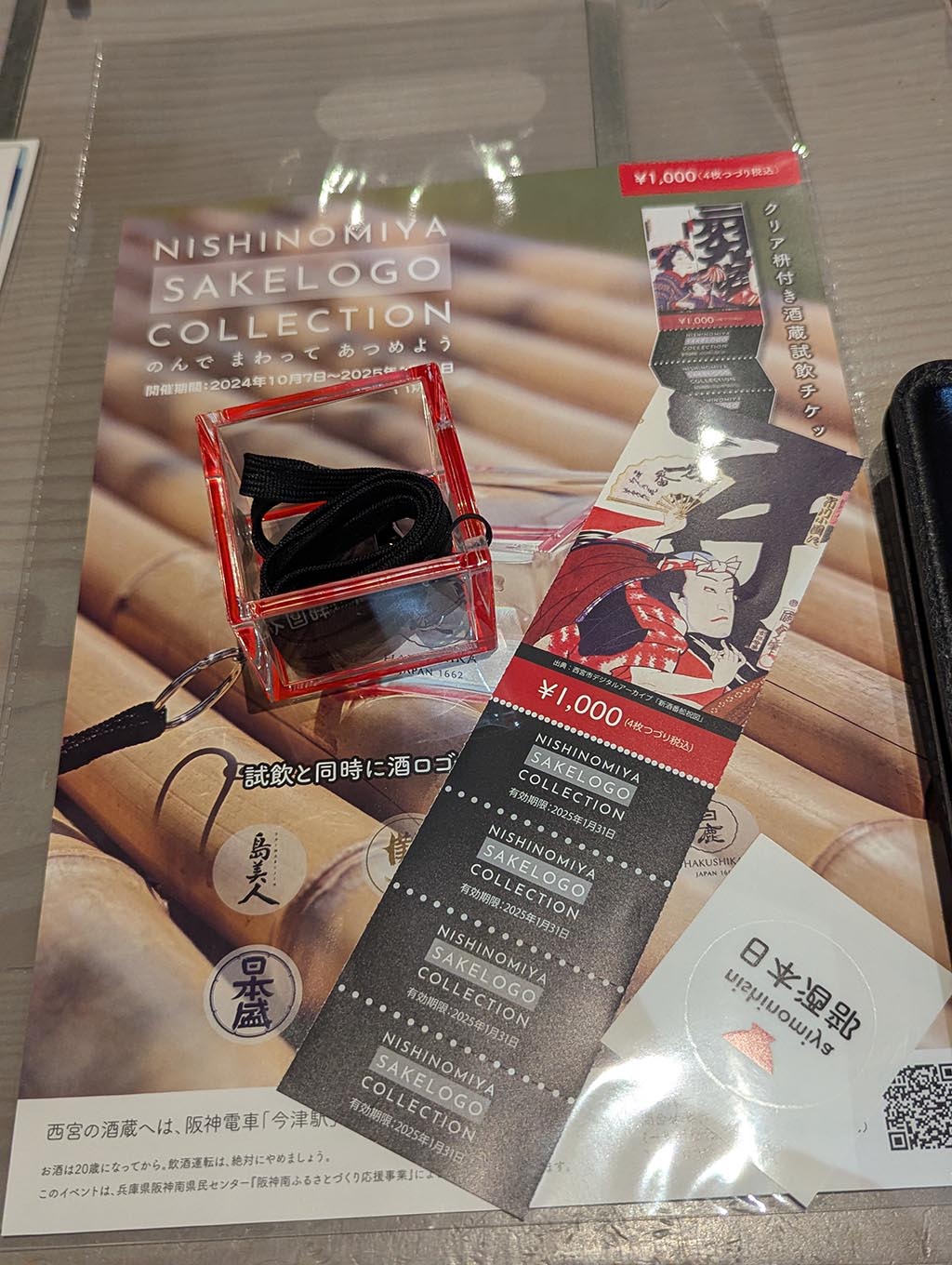

飲み終えたあと「NISHINOMIYA SAKELOGO COLLECTION」のチケットを1000円で購入。クリア枡をぶらさげて酒蔵通りを歩こう。

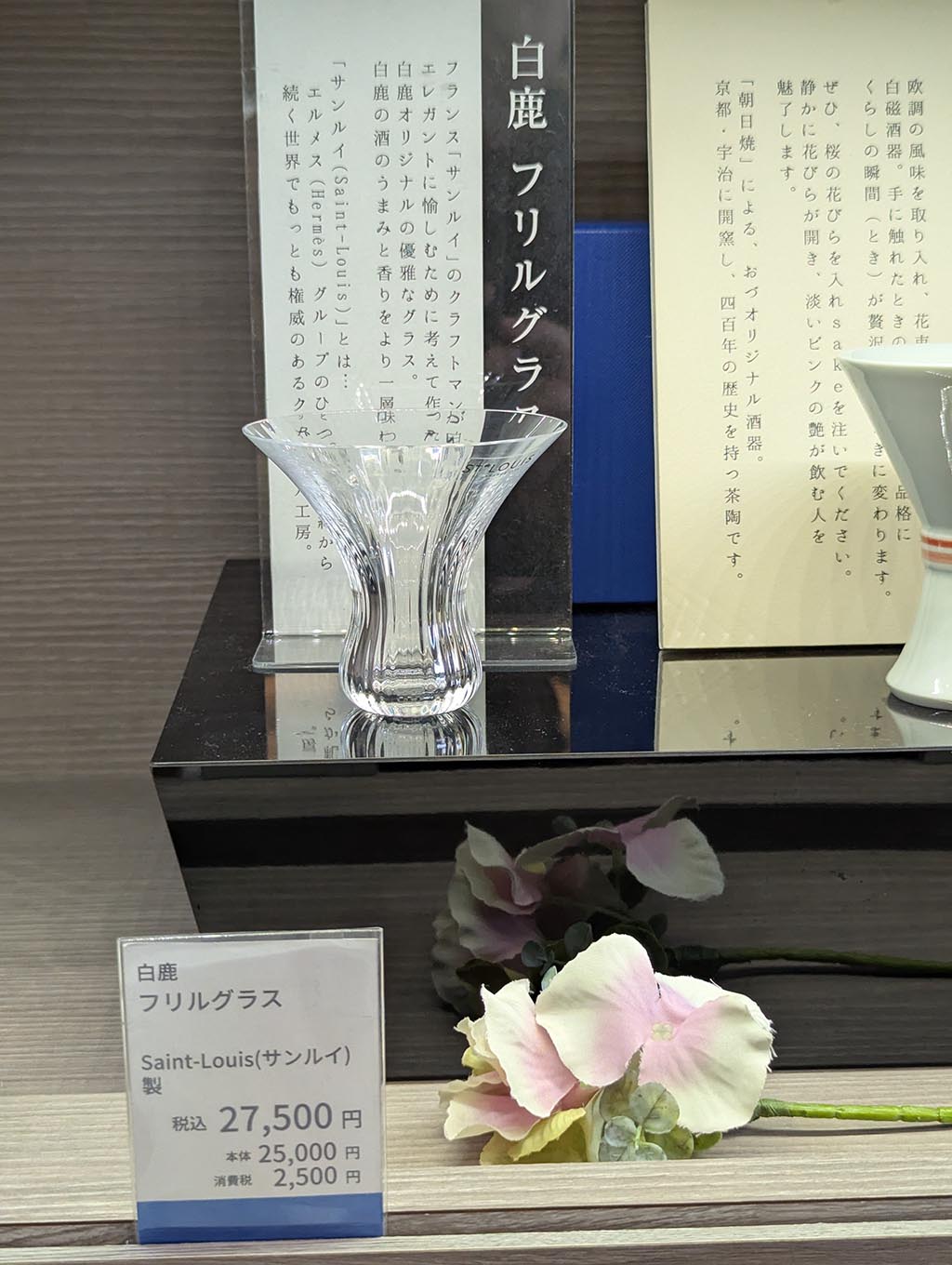

白鹿フリルグラス Saint-Louis(サンルイ)製

「サンルイ (Saint-Louis)」とは・・・ エルメス(Hermes)グループのひとつ。1586年から続く世界でもっとも権威のあるクリスタル工房。

白鹿オリジナルの優雅なグラス。 白鹿の酒のうまみと香りをより一層味わえる。

酒粕クリームチーズの魅力

白鹿クラシックスでしか買えないという噂の酒粕クリームチーズを670円でゲット。封を開けた瞬間の香りを想像しながら、ここでもう一杯…といきたい気持ちをぐっとこらえて次へ。

宮水

白鹿記念酒造博物館で学ぶ日本酒造り

播州米に宮水、丹波杜氏に六甲颪(ろっこうおろし)、男酒の灘の生一本

白鹿クラシックを堪能した後は、お待ちかねの酒蔵館へ。ちょうど14時からガイドさんが登場し、酒造りの奥深い世界を案内してくれるとのこと。

しかし、少し遅れて到着…時計をちらりと確認しつつ、早足で館内へ向かう。なんとか5分遅れで観光客20人ほどのグループに混ざり込み、無事説明に追いつくことに成功。

「ふむふむ、なるほど」と頷きながらガイドさんの説明を拝聴する。

酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館) 白鹿記念酒造博物館で学ぶ日本酒造り 播州米に宮水、丹波杜氏に六甲颪(ろっこうおろし)、男酒の灘の生一本 板石道の展示 こちらは板石道の展示であり、西宮の銘水「宮水」を水樽に詰め、大八車で井戸場から港へ運ぶ様子が再現されている。 当時...

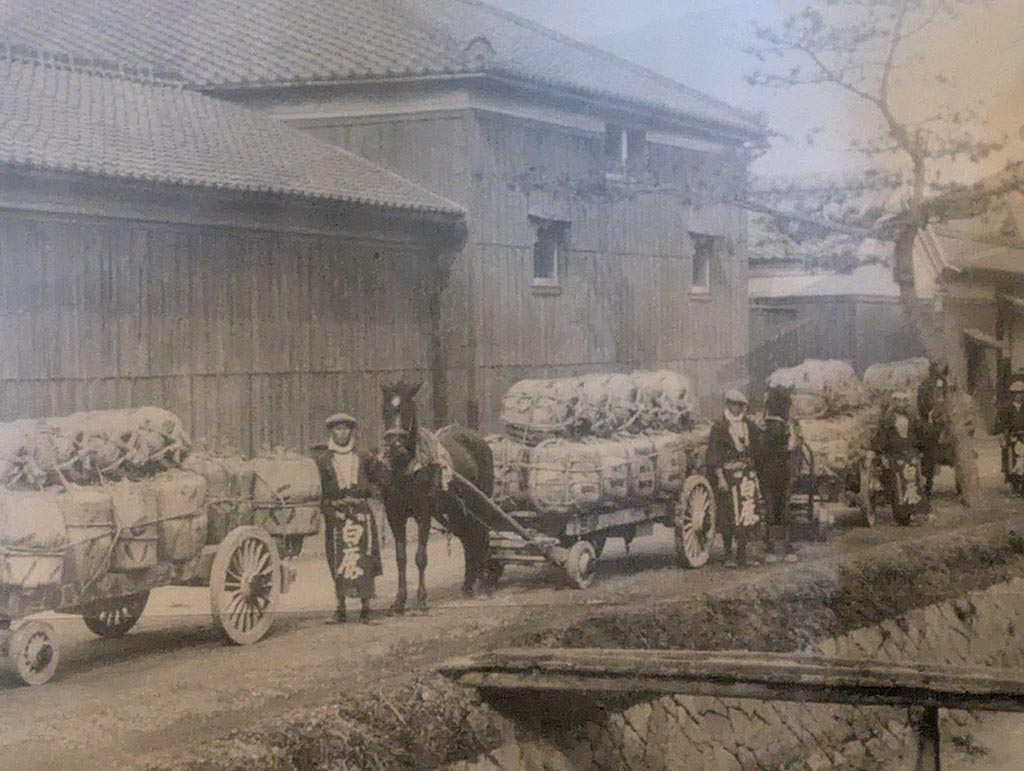

板石道の展示

こちらは板石道の展示であり、西宮の銘水「宮水」を水樽に詰め、大八車で井戸場から港へ運ぶ様子が再現されている。

宮水井戸場

宮水(みやみず)は、西宮で汲まれる酒造りに適した名水であり、江戸時代末期にその特性が発見されて以来、現在も使用されている。

海由来の水と戎伏流水のナイスアシスト

西宮郷周辺がかつて海だった影響で、土壌には鉄分とミネラルが豊富に含まれている。ミネラルは酒造りには大事。しかし、鉄分は酒造りには不向きで邪魔である。この問題を解決するのが、戎伏流水のような砂層を通る地下水の特性だそうだ。地下水が砂層を通る過程で、酸素の多い水が運ばれ、鉄分が酸化して沈殿し、不要な鉄分が除去されるとのこと。その結果、酒造りに適したミネラルだけが豊富に含まれる宮水が生まれる。

洗米・浸漬・蒸米

冬の寒さ厳しい環境の中、蔵人は踏み桶に米と水を入れ、足で踏んで米を洗っていた。

洗米

精米されて酒蔵に運び込まれた米は、まず米の表面に付着した糠(ぬか)や不純物を取り除くために洗米される。この工程は、酒造りの品質を左右する重要な作業である。

浸漬

水を張った漬桶(つけおけ)に、洗米した米を入れ、適切な水分を吸収させる。この浸漬(しんせき)と呼ばれる工程は、酒造りにおいて重要な役割を果たす。

精米

江戸時代、精米は酒蔵内で「足踏み」によって行われるのが一般的であった。蔵人が木製の杵(きね)を足で踏み下ろし、米をついて精米する方法で、非常に重労働だったと伝えられている。

蒸米(じょうまい)

洗米後、米は水を張った漬桶に入れ、水を吸わせる。その後、甑を用いて蒸す工程へ進む。

日本遺産の構成文化財の窯場

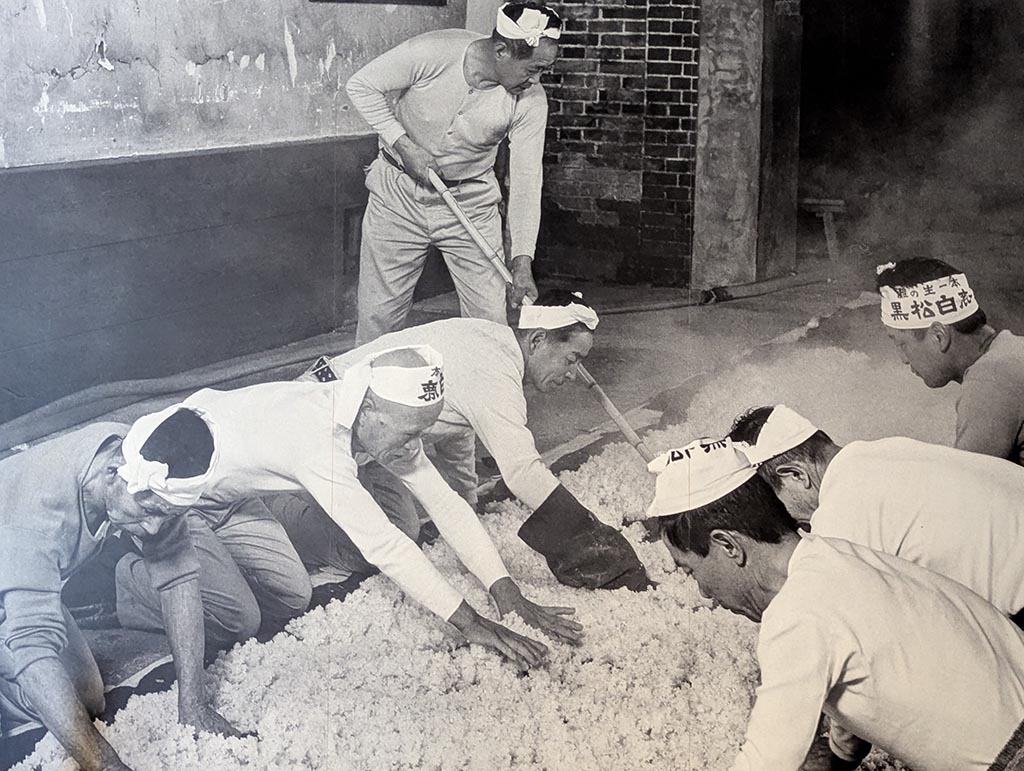

蒸米の放冷(ほうれい)工程

甑(こしき)で蒸し上げられた米は、そのままでは高温のため、適切な温度まで冷ます必要がある。江戸時代や明治時代には、冷房や扇風機といった機械がなかったため、蒸し米の放冷作業には大きな手間がかかった。

六甲颪(ろっこうおろし)と酒造り

西宮では、11月から翌年5月までの酒造りの期間中、多くの日で北寄りの風が吹く地域とされている。『西宮市史』によれば、気圧配置の影響により、六甲山地から南へ向かって、西宮から御影(現在の神戸市東灘区)にかけての地域には、北からの強風が吹き下ろすと記されている。この特有の風こそが、「六甲颪(ろっこうおろし)」である。

六甲颪は、冷たく乾燥した風であり、冬の酒造りにおいて重要な役割を果たしてきた。寒冷な気候は発酵をゆるやかに進め、酒の雑味を抑えるのに適しており、さらに乾燥した風が蔵内の湿度を調整することで、酒造りに最適な環境を生み出していた。

この「六甲颪」の名は、阪神タイガースの応援歌でも広く知られているが、実は西宮の酒造りにも欠かせない存在なのである。まさに、六甲の風がもたらした「灘の生一本」の味わいは、この風とともに受け継がれてきた伝統の結晶といえる。

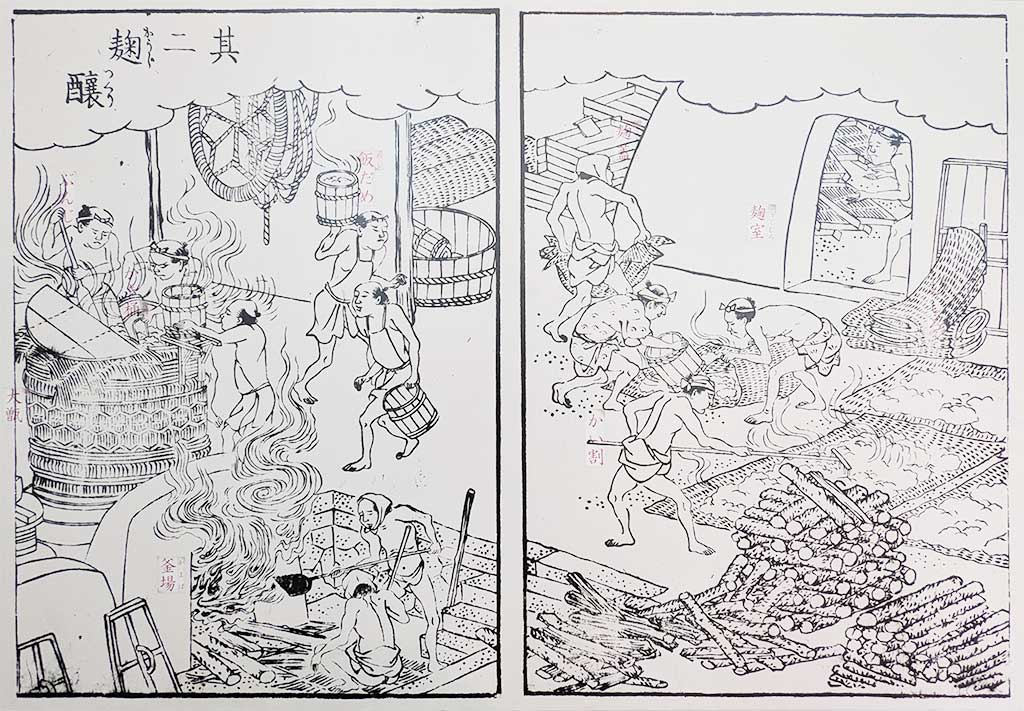

かい割(わり)

蒸米は甑(こしき)から取り出されると、「飯だめ」と呼ばれる桶で運ばれてくる。蒸し上がった米は麹づくりや酒母の仕込みに適した温度に冷ます必要があるため、広げてほぐす作業が行われる。

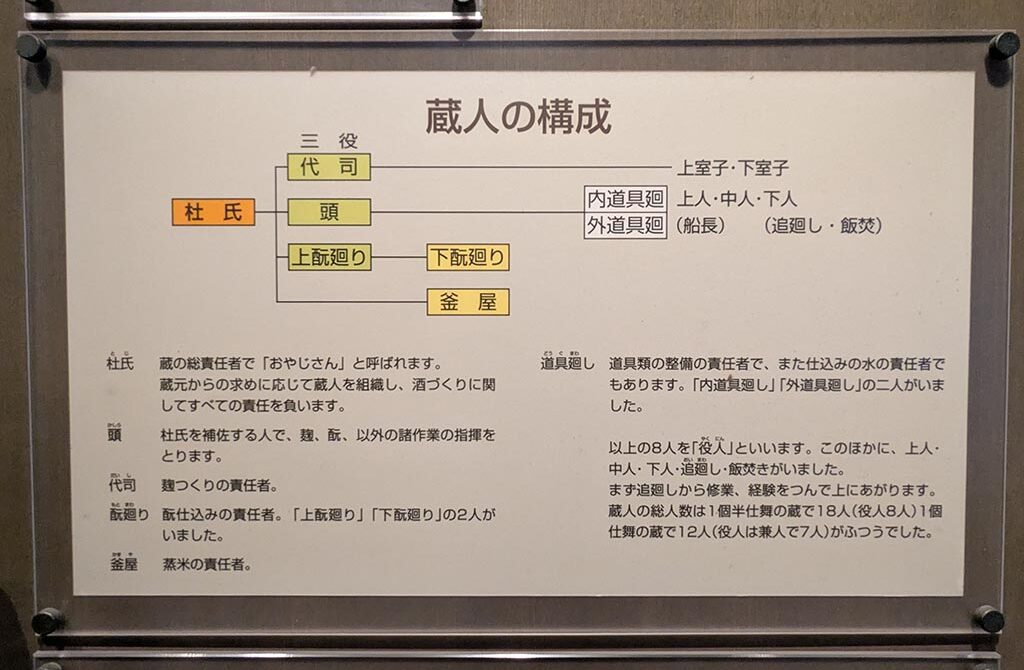

蔵人の構成と杜氏生活

杜氏が来た道灘の酒蔵で酒造りを担っていたのは、丹波杜氏と呼ばれる丹波篠山地域を中心とした季節労働者たちである。

麹室(麹米を作る)

酒造りの作業の中でも、最も重要とされるのが麹づくりである。麹は米のデンプンを糖化させる役割を果たし、酒の発酵に欠かせない存在である。

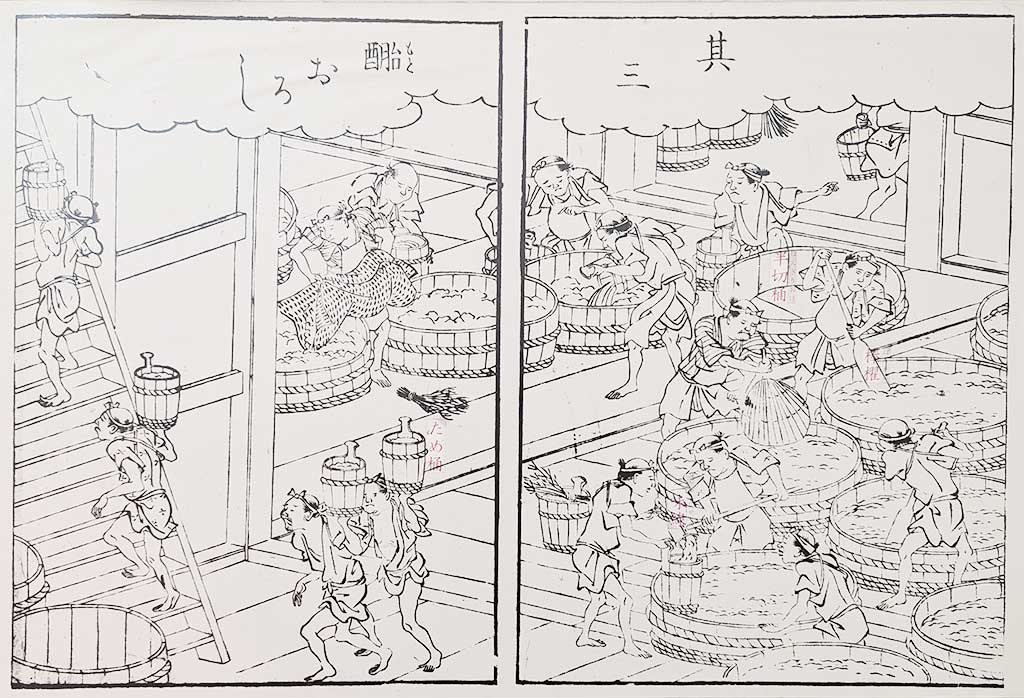

酛(酒母)・醪(もろみ)づくり

酛(酒母)づくり

宮水、蒸米工場まで田中で陶生アルコール発酵させる酵母菌を育てる も綴込み前に優良な酵母を純粋培養する 酒母は字の通り酒の母となる

酵母

酵母の大きさは5um (=5/1000mm)と小さく、髪の毛の太さの1/16程度で、 肉眼では見ることはできない。自然界には様々な種類の酵母が存在するが、 その中で日本酒造りに必要な酵母はサッカロミセス セレビシエと名付けられている。この小さな酵母は、アルコールを生み出すだけでなく、日本酒の味・香りを左右する大きな仕事をしているのた。

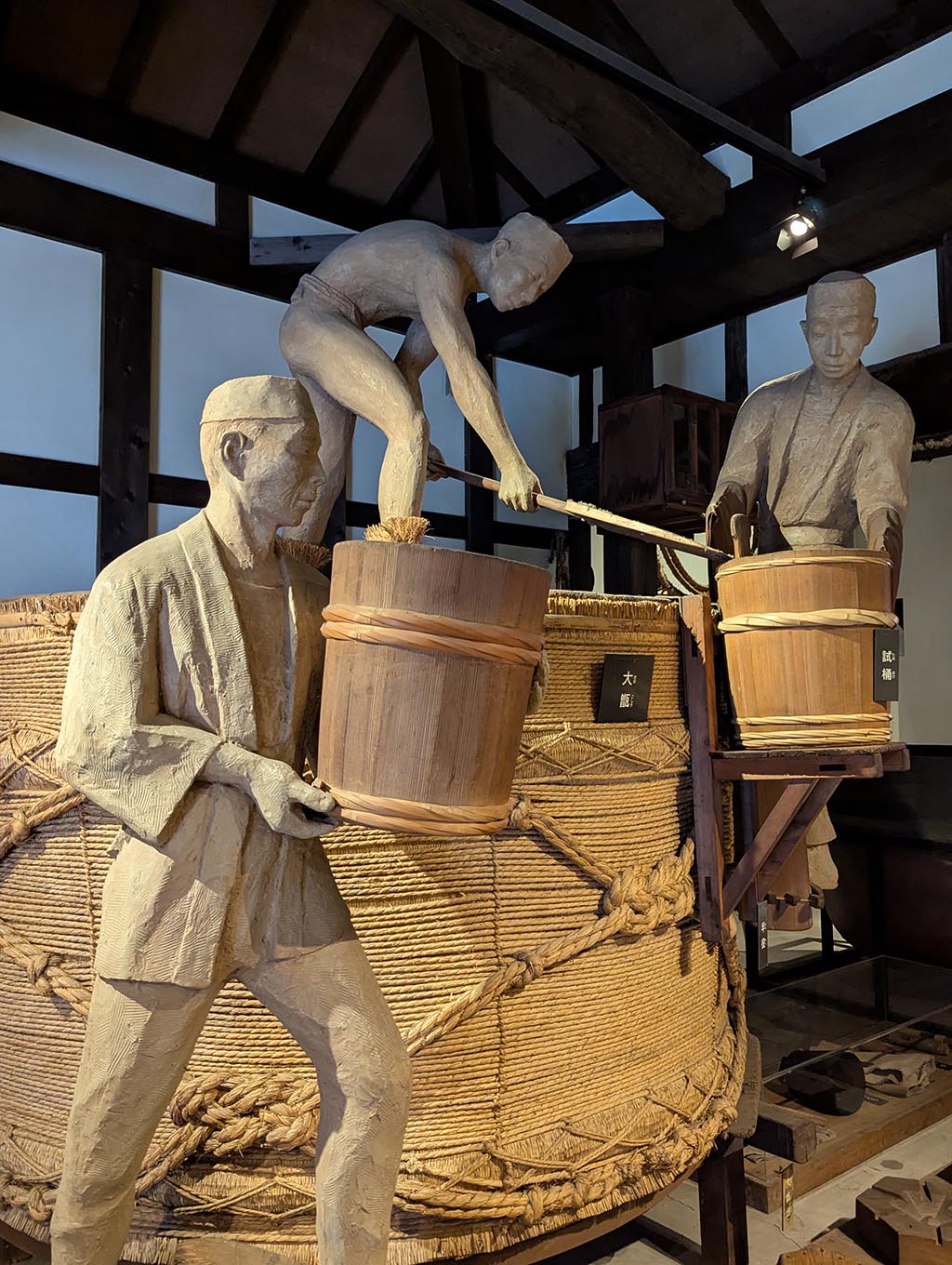

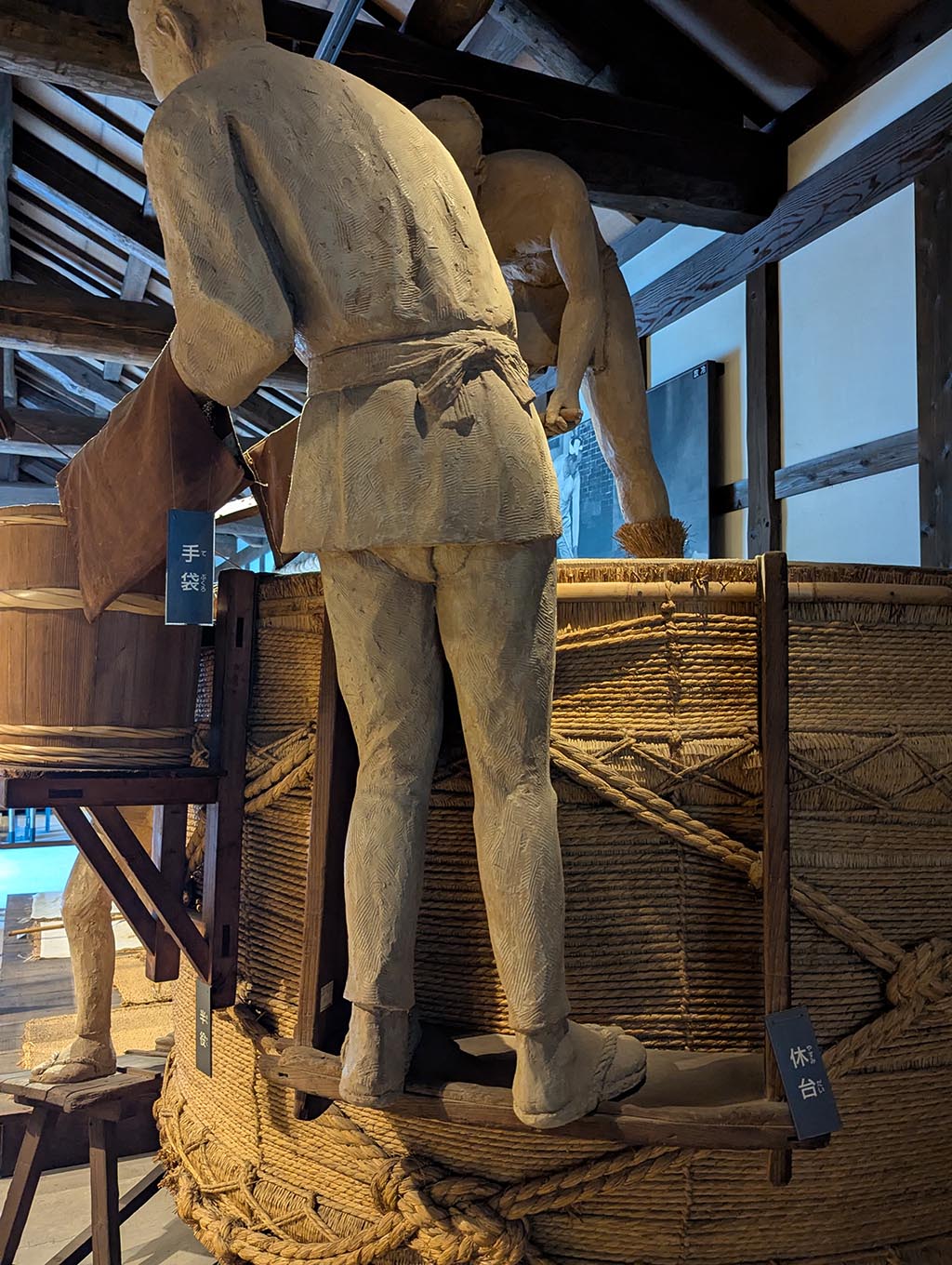

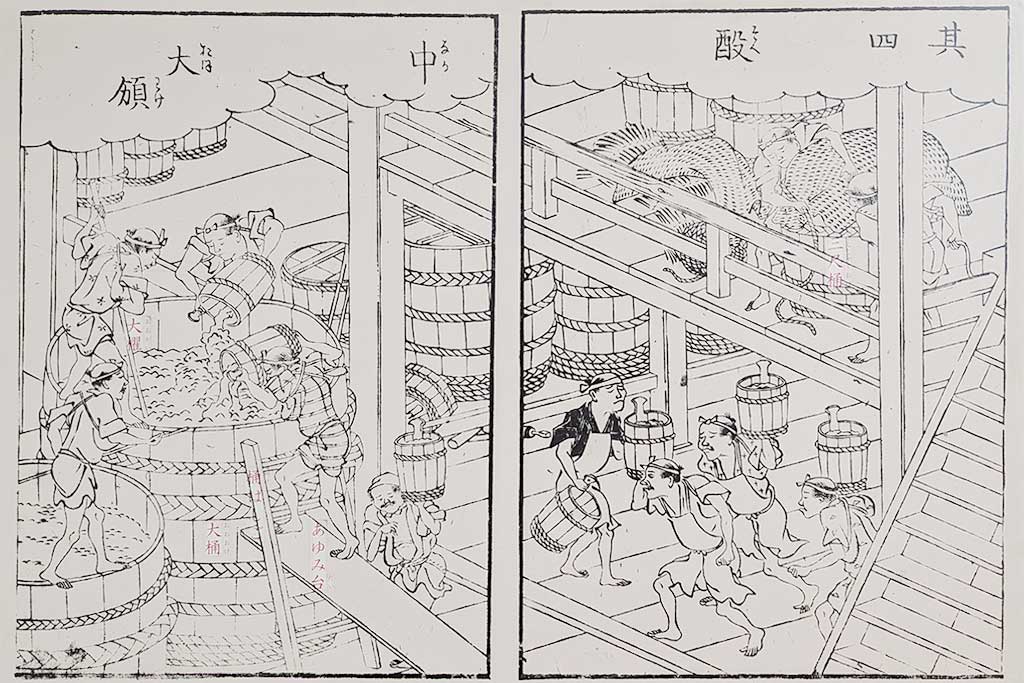

醪(もろみ)仕込み

酒母が出来上がると、仕込みが始まります。酒母が出来上がると、いよいよ本仕込みが始まる。仕込みは、初添(はつぞえ)、仲添(なかぞえ)、留添(とめぞえ)の三段仕込みという方法で行われる。これは、一度に全ての原料を投入すると酸性が薄まり、雑菌が繁殖しやすくなってしまうため、段階的に発酵をコントロールする目的がある。

仕込みが完了すると、蔵人たちは櫂棒(かいぼう)と呼ばれる長い棒を使い、醪を攪拌する。

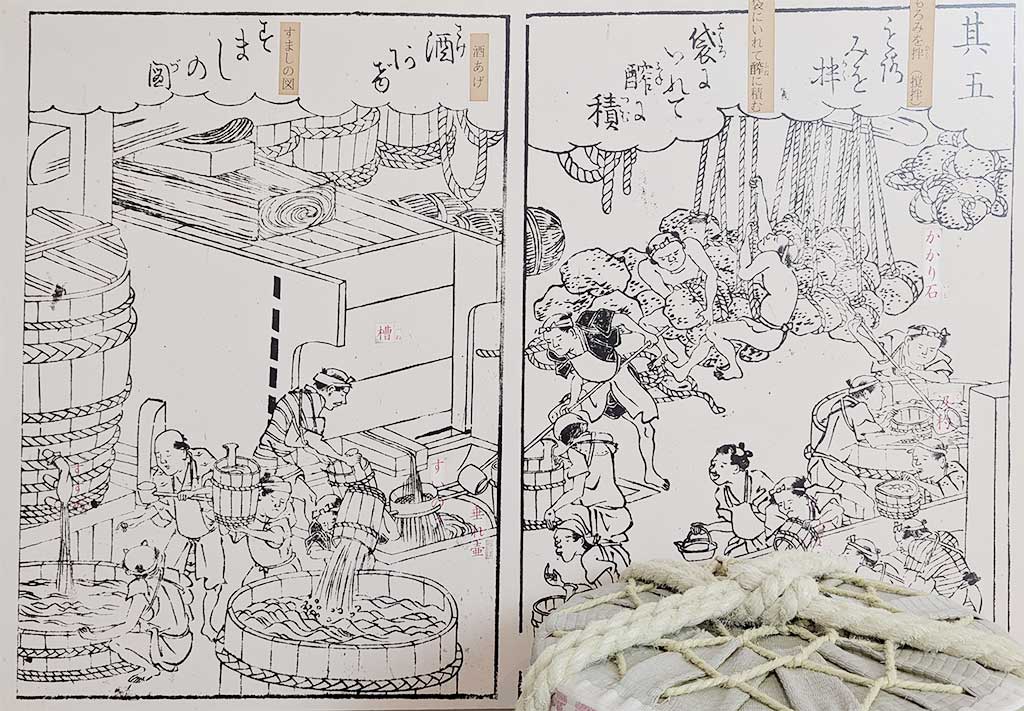

搾り

完成した醪(もろみ)を酒袋(さかぶくろ)に入れてしぼると、いよいよ酒が完成する。作業としては、槽(ふね)とよばれる大型のしぼり器の中に、醪を入れた酒袋を並べ、上から圧力をかけて、 酒をしぼる。しぼり出された酒は、垂れ壺の中に溜っていく。

火入れと樽詰めのこだわり

搾った直後の日本酒には、微細な米の成分や酵母の残りが含まれており、やや濁っている。これらを沈殿させ、澄んだ酒を分離する工程を「滓引き(おりびき)」という。

滓引きを終えた後、日本酒は62℃~65℃の温度で「火入れ」と呼ばれる加熱殺菌を行う。

伝統と技を支える酒蔵の道具

桶造・樽造り

酒蔵では多くの桶が使用されていた。明治2年の記録によれば、大小合わせて214本の桶が蔵で使われていたという。これらの桶は、使用に伴い新調や修繕が不可欠であった。

震災の記憶

ここ白鶴酒造の酒ミュージアムを訪れたのは、阪神淡路大震災からちょうど30年が経った2025年1月。館内にある「震災の記憶」のコーナーを見て、改めて震災当時の被害の大きさを思い出し、胸が締め付けられるような気持ちになった。

展示には、倒壊した蔵の写真や、復興までの歩みが記されており、当時の惨状と蔵人たちの苦労が伝わってくる。白鶴酒造も甚大な被害を受けながらも、地域とともに立ち上がり、酒造りを再開した歴史がそこにはあった。

震災から30年が経ち、街並みは整備され、日常が戻っているように見える。しかし、この展示を通して、あの日を決して忘れてはいけないという想いが改めて胸に刻まれた。